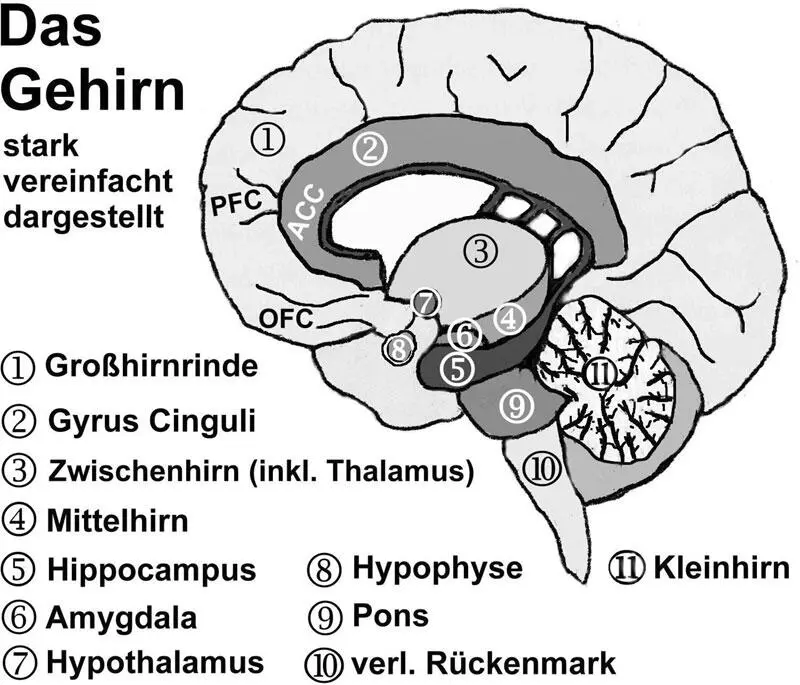

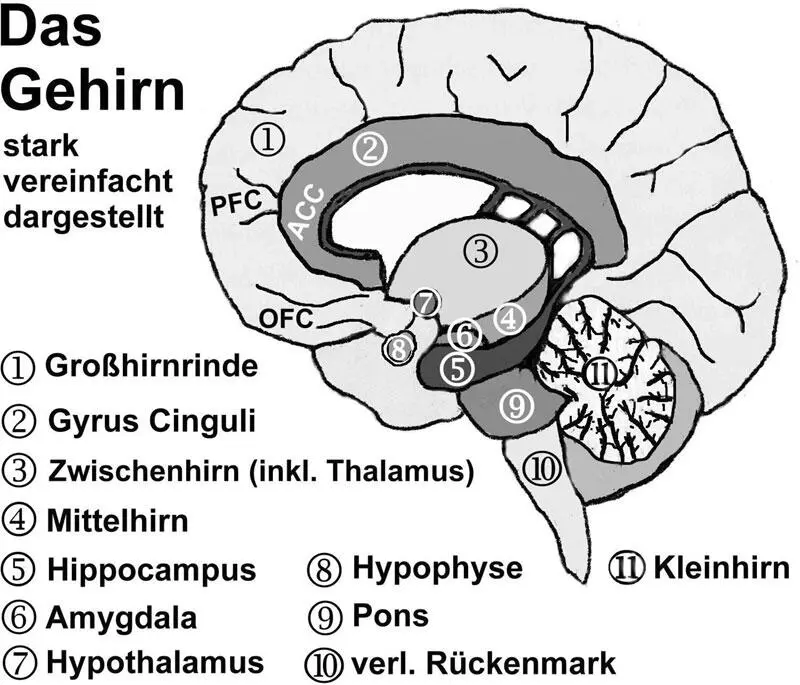

Hinter (bzw. unter) der Großhirn- Rindeliegen Bereiche, welche passenderweise unter der Sammelbezeichnung Stamm-Hirnzusammengefasst werden. Sie umfassen Zwischenhirn, Mittelhirn, Brücke (Pons) und verlängertes Rückenmark. Das Stammhirn ist überwiegend für vegetative und unbewusste Prozesse zuständig – und sichert damit unser Überleben. Überwiegend wohlgemerkt, da vielfältige Areale die zum ➔ Zwischenhirnzählen oder mit ihm im Zusammenhang stehen, für die Organisation unter-/vorbewusster Prozesse zuständig sind – d.h. Prozesse, die noch nicht (oder nicht mehr) bewusst sind, es aber werden können. Der im Zwischenhirn gelegene ➔ Thalamuszum Beispiel gilt als „Schaltzentrale“, die darüber entscheidet, welche Informationen in den assoziativen Arealen der Großhirnrinde landen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Rolle des ➔ Hippocampus, welcher Informationen aus unterschiedlichen sensorischen Systemen zusammenführt, als Gedächtnisinhalte in das Langzeitgedächtnis integriert und deren Abruf organisiert.

Neben all dem gibt es noch ein (gar nicht mal so kleines) Kleinhirnirgendwo hinten im Kopf, das u.a. für unbewusste Planung, Motorik und Bewegungskoordination zuständig ist. Wir können dessen Existenz im Hinterkopf behalten, allerdings ist es für uns jetzt, hier und heute nicht so wichtig.

All diese Gehirnareale sind nun auf vielfältige Weise miteinander verbunden – manche besser oder schlechter, manche direkter oder über Umwege. Vielleicht ist die Vorstellung eines weltweiten Telefonnetzes hilfreich – zeitgemäßer wäre vielleicht aber auch ein Vergleich mit dem Internet. Die Vernetzung unserer Hirnareale geschieht jedenfalls ganz ähnlich: Furchtbar viele Nervenzellen, die man Neuronen nennt, sind miteinander über sog. Synapsen verbunden. 32

Über diese Synapsen werden Informationen in Form von Erregungsimpulsen auf überwiegend chemischem (manchmal auch elektrischem) Weg zwischen den Nervenzellen ausgetauscht. Ist die synaptische Verbindung stark (sozusagen eine „dicke Leitung“), geht die Übertragung von Erregungsimpulsen schnell – ist sie weniger stark, geht die Übertragung langsamer. An dieser Stelle sei noch bemerkt, dass Synapsenvollkommen flexibel, veränderbar und anpassungsfähig sind:

Sie können sich bedarfsabhängig verändern – also derart, wie es den gegebenen Anforderungen entspricht. Es ist vollkommen beeindruckend, dass wir sozusagen jederzeit fast alles lernen können – wenn auch manchmal leichter oder schwerer.

Wir können schon jetzt festhalten, dass es beim Lernen von Verhaltensweisen, Kompetenzen, Wissensinhalten, Bewegungen u.v.m. immer darum geht, aktiv neue Verknüpfungen herzustellen und die synaptische Verbindung zu einer „dicken Leitung“ auszubauen. Dies wird begünstigt durch:

eine gewisse Mehrdimensionalität neuer Eindrücke z.B. durch Sehen, Hören und Tun (= unterschiedliche Hirnareale und synaptische Verbindungen werden aktiviert.)

eine gewisse Erregungsstärke (d.h. erhöhte Aufmerksamkeit – häufig gegeben, wenn Emotionen mit im Spiel sind oder eine Situation als neu und bedeutsam eingeschätzt wird.)

eine gewisse Dauer der Auseinandersetzung und Wiederholung (neue Repräsentationen im Gehirn bilden sich erst ab einer Dauer von etwa 10 Minuten der Beschäftigung mit etwas – Dauerhaftigkeit ist aber erst gegeben, wenn diese Repräsentanz im Abstand einiger Stunden erneut abgefragt wird. 33)

Um die Vielfalt, Komplexität und Menge der möglichen Informationsverschaltungen in unserem Gehirn auch nur annähernd erahnen zu können, hier ein Vergleich: Stell Dir vor, Du öffnest eine Google-Maps-Karte der Welt im Internet und sämtliche persönlich relevanten Internet-, Festnetz,- und Mobiltelefonverbindungen ALLER Menschen würden mit Hilfe hellgelber Linien dargestellt. Und nun stelle Dir vor, über jede dieser Linien würde im Moment einer E-Mail oder eines Anrufs ein kleiner orangefarbener Punkt wandern. Unvorstellbar? Ungefähr so unvorstellbar ist die Vielfalt unseres neuronalen Netzwerkes, über welches Informationen zwischen den Gehirnteilen hin und her fließen. 34

Ein anderes schönes Gedankenexperiment ist dieses: Was tut Dein Gehirn jetzt gerade alles parallel? Du liest Buchstaben, fügst sie zu Wörtern und Sätzen zusammen und gibst ihnen Sinn – oder fragst Dich, ob der vorliegende Text für Dich relevant ist. Währenddessen atmet Dein Körper automatisch. Du spürst, ob Du Hunger oder Durst hast und wie warm Dir ist. Du verjagst eine Fliege, filterst unterbewusst Nebengeräusche heraus, nimmst Gerüche wahr und musst Dich nicht darum kümmern, dass Deine Rückenmuskeln Dir beim Sitzen oder Aufstehen helfen. Dies alles geschieht nämlich ohne viel bewusstes Zutun.

Dein Gehirn hat also viele „Programme“ gleichzeitig „offen“ und lauter Prozesse parallel am Laufen 35– auch wenn nicht jeder Prozess auf Deinem Bildschirm angezeigt wird. Und jetzt überlege mal, was das für erlebnispädagogische Situationen bedeutet.

Im Folgenden werde ich ein paar interessante Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften knapp zusammenfassen und mit unserem erlebnispädagogischen Handeln verknüpfen. Ich werde den Gedanken stets eine These voranstellen – denn die interdisziplinäre Diskussion um neurophysiologische Ergebnisse und ihre pädagogischen Schlüsse ist noch weit davon entfernt, dass man sie als abgeschlossen bezeichnen kann. Schon jetzt möchte ich ankündigen, dass die meisten der hier aufgeführten Erkenntnisse in ihrer Verkürzung trivial anmuten, da sie weitgehend dem entsprechen, was wir Erlebnispädagogen bereits seit geraumer Zeit in unserer Praxis umzusetzen versuchen. Aber ein wenig Bestätigung ist doch auch mal ganz schön! Gleichzeitig muss betont werden, dass am Schluss keine Patentrezepte oder pädagogischen Konzepte stehen werden. Denn es ist eine mechanistische Annahme, dass wir nur den „richtigen Neuroknopf“ finden müssten, um unsere Intentionen in andere Menschen hinein zu transferieren. Alles, was wir vermögen, ist einen unterstützenden Rahmen zu schaffen, in dem Menschen ihre eigene Welt konstruieren und ggf. modifizieren. Daher wird auch dieses Kapitel nicht mehr sein als der Hinweis auf eine neue Fährte.

Wer sein Fachwissen im Bereich der Hirnforschung praxisorientiert vertiefen möchte, dem möchte ich – neben der im Anhang angegebenen Literatur von Hüther, Spitzer und Roth – insbesondere die Masterarbeit ➔ „Neurobiologisches Wissen für Kommunikationstrainings“von Hannes Horngacher (Salzburg 2011, als E-Book erhältlich) sehr empfehlen! Einen aus neurodidaktischer Sicht hilfreichen Katalog für die pädagogische Praxis haben Heckmair und Michl in ihrem Buch „Von der Hand zum Hirn und zurück“ (Augsburg 2013) dargestellt.

These Nr. 1: Das (soziale) Gehirn ist entwicklungsfähig und formbar

Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften:

Für uns sehr interessant ist das sog. ➔ „limbische System“, welches als Sitz des Psychischen gilt und für Gefühle, Motive, Ziele und die Bewertung von Handlungen und Ereignissen zuständig ist. Interessant ist, dass das limbische System tatsächlich maßgeblicher unser Handeln beeinflusst als jegliche in der Großhirnrinde produzierten „Vernunftsargumente“. Das limbische System hat quasi das erste und das letzte Wort bei Entscheidungen – der Einfluss der Ratio ist begrenzt. Das limbische System besteht nicht aus einem Hirnareal, sondern aus einem komplexen Netzwerk verschiedener Zentren. Es lässt sich in einen unteren, oberen und mittleren Teil unterscheiden. Die Areale, die zur unteren und mittleren Ebene des limbischen Systems gehören, sind zuständig für ➔ unbewusste Emotionen, Triebe und vegetative Funktionen – und entscheiden darüber, wie das Gehirn mit neuen, noch nicht bewussten Informationen umgehen soll. Bemerkenswert: Gerhard Roth merkt an, dass über den Hippocampus (s.o.) transportierte Geschehnisse durch bestimmte Teile des mittleren limbischen Systems und der ➔ Amygdala(= Areal, das an Angst, Abwehr, Aggression, Erregung und affektiven Zuständen beteiligt ist) emotional „eingefärbt“ werden würden – was einen Einfluss auf die Verankerung im Langzeitgedächtnis habe. Wenn man all diese komplexen Informationen zusammenfassen wollte, könnte man sagen, dass das untere und mittlere limbische System viel Einfluss darauf haben, welche Qualität eine Information bekommt und was anschließend mit der Information geschieht. Wie stark dies unser Leben beeinflusst wird daran ersichtlich, dass Prägungen und Erlebnisse der frühen Kindheit, welche unversprachlicht und unbewusst verarbeitet werden, sich ganz grundsätzlich auf unsere Persönlichkeit auswirken, etwa in unserem Bindungsverhalten. Teile der Großhirnrinde in Stirn- und Scheitellappen hingegen sind (je nach Auffassung)

Читать дальше