latos ya hechos nos enseñan también a morir» como Emma. Nos enseñan a rebajar la omnipotencia del hipertexto. Por eso, la lectura de las novelas, que es o puede ser un acto de libertad, de libertad interpretativa, nos obliga a respetar lo escrito, a guardarle fidelidad. Con una obra literaria no podemos hacer lo que se nos antoje, lo que queramos, «leyendo en ella todo lo que nuestros más incontrolables impulsos nos sugieren», advierte Eco. Así leía Emma Bovary y ya ven, ya ven cómo acabó. Cuando operamos de esa manera, triturando los textos, haciéndoles decir lo que, en principio, no dicen, los sobreinterpretamos indebidamente comportándonos como lectores indisciplinados. Tal vez, cuando obramos de ese modo, no nos resignamos a la decepción de las palabras, a la contrariedad de que esas palabras no digan todo lo que querríamos que dijeran. Quizá, cuando leemos así, nos negamos a aceptar que el relato se cierre y que sus personajes, nuestros calcos, también mueran: como cada uno de nosotros, como Emma Bovary.

FRAGMENTOS

En este libro empiezo por Emma Bovary y acabo con el Conde Drácula. Me ocupo de ciertos personajes según mandaba la actualidad editorial comprendida entre 1996 y 2007. Téngase en cuenta que es éste un volumen de fragmentos, de trozos, como la criatura de Frankenstein: un volumen concebido a partir de textos previamente publicados entre esas fechas al que he querido dar soldadura suficiente. Los capítulos de esta obra son artículos que aparecieron en Claves de razón práctica, Pasajes de pensamiento contemporáneo, Ojos de Papel, Cuadernos de Pedagogía, LevanteEmv (Posdata), El País o, incluso, en mi propio blog (Los archivos de Justo Serna). Ahora bien, los he retocado más o menos para dar congruencia al conjunto, para evitar repeticiones flagrantes o para mejorar algo su prosa urgente. O, como diría Jorge Luis Borges, los

he corregido para limar algunas de sus asperezas y fealdades. Son pedazos ordenados alfabéticamente: una crónica personal, la del historiador que lee ciertas novelas como documentos culturales que internamente edifican un mundo; como testimonios abundantes pero poco fiables de cosas que pasan; como versiones de hechos que suceden a personajes que podrían ser históricos.

¿Por qué estos y no otros? Presento un elenco subjetivo y siempre escaso, fortuito, aunque no arbitrario. De ellos exploro su condición de sujetos históricos, los tomo como ejemplos o como modelos, como personajes a quienes admiramos o no, seres irreales que nos condicionan e incluso nos tiranizan con sus palabras. Viven en algunas de las novelas que más me han conmocionado (y no creo ser nada original en mis emociones), aquellas que expresan un contexto al tiempo que lo rebasan. Ese hecho convierte a dichos personajes en materia de examen, en objeto de historia cultural. En algunos retratos quizá supere el aprobado; en otros, tal vez sólo llegue a los esbozos, desiguales en extensión y en logros.

HÉROES ALFABÉTICOS

ADÚLTEROS

AMOR Y LITERATURA

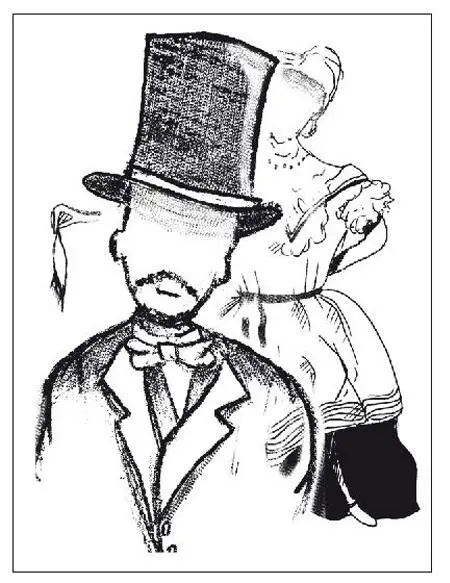

De los burgueses del siglo XIX prácticamente ya no queda vestigio. De sus maneras de vivir y de sus modos de existir proceden, sin embargo, algunos de nuestros hábitos individuales y colectivos. La idea de intimidad, por ejemplo, es un legado que recibimos de aquellas clases distinguidas de la Europa del Ochocientos. Familias recatadas en las que se conciliaban el amor y el interés, familias que protegían su vivienda para evitar la irrupción del extraño: la idea de reserva, pues. Nos queda también un uso de lo material, una cierta forma de ver el mundo, un mundo contenido y hedonista a un tiempo, una manera de percibir la realidad: inclinaciones ostentosas y decoro, apetitos refinados, morigeración, gusto y consumo, sujeción y urbanidad. Sin embargo, ya no sentimos como propia aquella concepción victoriana de la moral y del matrimonio..., con mujeres dóciles, irritables, enfermas, aquejadas de un padecimiento impreciso, abatidas por postraciones inespecíficas, según leemos en las grandes novelas del siglo XIX. Nos separa la idea misma del matrimonio que el varón concibe y que la mujer padece, una mujer sumisa y sumida en dolencias incurables, con algún desarreglo nervioso, con alguna neurastenia o abatimiento, con una anatomía frágil, una mujer... tan frecuentemente adúltera.

Decía José Ortega y Gasset en una página de su inmensa obra que «tal vez las dos cosas originales del siglo XIX que merezcan admiración son su amor y su literatura». Así como el Setecientos fue una centuria de creación política e intelectual, el Ochocientos sería el tiempo del romanticismo, de las emociones, de las pasiones desenvueltas o sofrenadas..., todo ello expresado en la novela familiar. Los burgueses son recatados, circunspectos, individuos que preservan lo doméstico frente a la intromisión de lo externo, y entre los enseres de lo doméstico está la esposa, el ángel del hogar, el ángel de los sentimientos al que hay que proteger. De esa intimidad protegida es difícil saber algo. Por eso, tal vez, la novela tuvo gran repercusión en el siglo XIX: era una manera de relatar, de conjeturar, de aventurar qué pasaba en la alcoba de los burgueses, las procacidades o no que se consentían, las fantasías qué pensaban las mujeres, con qué quimeras se consolaban, cómo vivían sus adulterios propios o ajenos, reales o fingidos. La comedia humana, de Honoré de Balzac, aspiraba a ser una taxonomía de las especies sociales del Ochocientos, la hecha por un naturalista. Balzac igualmente esperaba trazar una demografía copiosa, como si de una reescritura del Registro Civil se tratara. Pero su autor también la concibió como una radiografía del interior burgués, de esa vida privada de las naciones de la que se habían desentendido los historiadores, ocupados como estaban en relatar el pasado político de la colectividad. Y fue precisamente en ese hogar relatado en donde grandes novelistas descubrieron las tentaciones adúlteras de las esposas. Flaubert y Tolstoi, entre otros muchos, fantasearon con dicho pecado, con dicha trasgresión moral, y por eso, por sus alardes imaginativos, por su destreza narradora, Madame Bovary (1857) o Ana Karenina (1877) perduran como obras maestras. Es célebre el incipit de la novela rusa: «todas las familias dichosas se parecen, y las desgraciadas, lo son cada una a su manera». Los apellidos de Bovary y Karenina están mancillados por esas tentaciones adúlteras que llevan a la desgracia a las mujeres. Los varones incurren en la indiferencia o en la infidelidad, y las esposas, asqueadas o insatisfechas o decepcionadas, inician una carrera de impudicia y oprobio que les reportará dolor, tristeza y muerte. Así sucede en tantos seguidores de Flaubert..., hasta que llega José Maria Eça de Queiroz y concibe otra posibilidad.

Este escritor portugués admiró esa literatura burguesa y supo crear distintas novelas en las que la realidad o el fantasma del adulterio estaban bien presentes. De todas ellas me interesa la que, ahora, las editoriales Rey Lear y Alba publican en sendas versiones. Es una de las piezas que el autor dejó inéditas y que su hijo halló en un célebre arcón, un baúl del que extrajo originales que iría entregando a los adeptos del escritor lusitano. Se trata de Alves & C.ª (1925), una miniatura, un grato texto en el que con ironía y buenas intenciones achica el drama del adulterio femenino y del honor masculino. ¿Qué diferencia hay entre la traición perseverante de la infiel y el amorío ocasional? Si confundimos una cosa y la otra el resultado suele ser catastrófico, tan desastroso como el que padecen Emma Bovary o Ana Karenina.

Godofredo da Conceiçâo Alves es un comerciante lisboeta que tiene su despacho en la Rua dos Douradores (la misma en la que trabajará décadas después el oficinista Bernardo Soares imaginado por Fernando Pessoa). Y es allí, en su oficina, en donde está el seductor, su colega Machado. Toda la novela es una reflexión de largo alcance: sobre la fidelidad, claro, pero también sobre el coste de las decisiones; sobre las apariencias (¿cómo ocultar la separación?); sobre la dificultad de definir las cosas (¿estamos ante un adulterio o ante un simple y pasajero amorío?); sobre la gravedad y el humor (¿qué es lo que debemos tomarnos en serio?); sobre la posesión («...un hombre que le pasaba el brazo por la cintura»); sobre las antiguas formas de la honra (¿qué decidimos?, ¿suicidio o duelo?); sobre el interés y el escándalo (¿qué dirán...?); sobre la familia y el negocio; pero también, en fin, sobre la tragedia y el ridículo, sobre el cinismo y el sentido común, sobre las calaveradas y las fidelidades, sobre la vida corriente o el folletín. Esta obra, una nouvelle simpática y amable, es una ficción contraria a todo romanticismo, una reivindicación del amor solidario, una defensa de la familia que con entereza soporta las decepciones y las debilidades de cada uno. Una novela burguesa sin pretensiones y con ironía. Debemos leerla si queremos refinarnos; o debemos leerla si deseamos actualizar ese viejo problema que planteara antes Gustave Flaubert...

Читать дальше