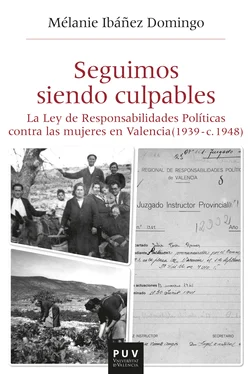

Se han escogido para este libro porque, en una interpretación libre de quien escribe estas líneas, evocan algo que va más allá del objetivo económico. Alude a esa vertiente de control y escarmiento colectivo. También al estigma, la marginación, las dificultades, la persecución que no termina. Muchas de las responsables políticas valencianas pasaron por las cárceles franquistas y, al salir, todavía debieron «pagar» la misma culpa por otra vía; en este caso, un procedimiento por responsabilidad política.

Finalmente, en cuanto a la estructura, se ha optado por siete capítulos, organizados para seguir un hilo. Los dos primeros son la necesaria introducción al estudio territorial. El primero analiza, que no describe o enumera, el andamiaje normativo de la represión económica judicial. Una legislación que fue más allá del texto de febrero de 1939, con normas posteriores que implicaron cambios sustanciales.

El segundo capítulo continúa con esta introducción aproximándose al contexto y estudio de dicha legislación. Por un lado, para ese contexto, se presta atención a las aportaciones de la historiografía a la caracterización y estudio de la represión de posguerra. Por otro, se incluye un breve estado de la cuestión específico, con atención a problemáticas como el acceso a la documentación o las diferentes metodologías de cuantificación; así como un apartado relativo al debate en torno a los objetivos de la Ley de Responsabilidades Políticas.

Los capítulos tercero, cuarto y quinto están dedicados a la práctica/dinámica judicial en la provincia de Valencia, a los números, a los problemas internos, a la instrucción y a las lecturas que los juzgados hicieron de la norma. El microscopio se va ajustando: primero, el tercer capítulo, ofrece una panorámica general a partir del Boletín Oficial de la provincia de Valencia y documentación interna de la jurisdicción –encontrarla fue un verdadero e inesperado «regalo»–.

Después, los capítulos cuarto y quinto proceden a una lectura minuciosa, de microscopio muy enfocado, de expedientes conservados en el Archivo del Reino de Valencia. Fundamentalmente, de expedientes individuales o colectivos en los que al menos una de las encausadas es una mujer. Desde luego, estos capítulos pueden leerse por separado, pero debe indicarse que son complementarios para quien quiera bucear en la jurisdicción valenciana. Las argumentaciones del capítulo tercero se completan y precisan con los capítulos cuarto y quinto.

Los últimos dos capítulos están dedicados a las responsables políticas de Valencia. Por un lado, a reflexionar sobre las mujeres en relación con las cifras y sobre sus circunstancias personales, pudiendo destacar la doble condición de presas y responsables políticas, y la precariedad, incluso extrema. Por otro, a observar los efectos de la tramitación de los expedientes en el día a día y cómo los afrontaron.

1 Ana Aguado: «La historia de las mujeres como historia social», en Magdalena Santo et al. (coords.): La historia de las mujeres. Una revisión historiográfica , Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, p. 61.

2 Ángeles Malonda: Aquello sucedió así , Valencia, PUV, 2015; Ricard Vinyes: «Sobre la destrucción y la memoria de las presas en las afueras de la prisión», Historia del Presente 4, 2004, p. 17.

I. EL ANDAMIAJE NORMATIVO DE LA REPRESIÓN ECONÓMICA

DEL GOLPE DE ESTADO A LA ÚLTIMA VUELTA DE TUERCA

La búsqueda de financiación para el esfuerzo bélico en los territorios donde había triunfado el golpe de estado, o que iban siendo ocupados, comenzó desde el propio inicio de la Guerra Civil. Con un fin recaudatorio, se promovieron múltiples campañas específicas, cuotas, impuestos especiales, cuestaciones o suscripciones. Podían afectar a todo el territorio ocupado y tener un carácter oficial o bien darse en un ámbito local para cubrir necesidades concretas. Entre estas iniciativas se encuentran la denominada «suscripción nacional» u otras más peculiares como el impuesto del «plato único» o «el lunes sin postre». Su carácter voluntario es discutible en la medida en que se recurrió a la presión y a medios coactivos para obligar a contribuir. Es más, este sinfín de medidas recaudatorias se convirtió también en mecanismo de control y coerción. 1

Otras estrategias recaudatorias estuvieron más directamente relacionadas con la represión económica. Incautaciones, requisas o multas fueron también una práctica habitual desde el inicio de la contienda. 2 Eran todavía disposiciones poco o nada unificadas, organizadas y/o depuradas en cuanto a su ordenación jurídica. Pero no se trataba de medidas descontroladas sin unos fines claros. Al contrario: estaban institucionalizadas. Emanaron de las autoridades militares o civiles a nivel territorial, lo que les confiere el carácter de oficial. Evidentemente, con estas exacciones económicas se pretendía obtener recursos extraordinarios y sostener el esfuerzo bélico. Sin embargo, esta u otras finalidades estaban supeditadas al «objetivo central [d]el control social y político de la población de la retaguardia», constituyen otro «mecanismo represor de los contrarios». 3

Asimismo, se produjeron otros actos de extorsión y expolio «arbitrario» o «extraoficial». Hubo episodios de verdadero pillaje y rapiña: saqueos de enseres de trabajo o personales, desvalijos de casas y propiedades o apropiaciones de animales y aperos. 4 Fueron acciones más o menos espontáneas, más o menos desorganizadas. Pero, como sucedió con otras formas de violencia, ello no implica necesariamente que se tratase de fenómenos totalmente arbitrarios, descontrolados o desconocidos. Los límites son muy difíciles de establecer y no debe atenuarse el papel jugado por los militares. Pudieron ser o no actuaciones ordenadas, ajenas o que contaron con la aquiescencia de estos. En todo caso, fueron los responsables últimos y es probable que estas múltiples formas de violencia estuviesen previstas y fueran incluso deseadas. 5 Al menos, aquellos que perpetraron estos expolios contaron con su permisividad o confiaron en que no se emprenderían acciones contra ellos. Asimismo, pese a la espontaneidad, no todo era válido: había unos criterios tácitos mínimos, al menos sobre contra quién podían aplicarse.

Estas incipientes formas de represión económica tuvieron también una dimensión generizada. Las mujeres fueron en muchos casos las víctimas principales de acciones como los saqueos, al encontrarse los varones de la familia huidos o detenidos. Igualmente, en las multas y requisas se observan las causas específicas de la punición femenina. 6

Paralelamente, el proceso de centralización, ordenación jurídica y judicialización de este expolio económico comenzó apenas dos meses después del golpe de estado. El 13 de septiembre de 1936 se aprobó el Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, que promulgaba la ilegalización de los «partidos y agrupaciones políticas» integrados en el Frente Popular, así como la incautación de sus bienes. Además, se disponía la posible corrección, suspensión o destitución de los funcionarios públicos y las empresas subvencionadas por el Estado cuando «aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional». Y, evidentemente, las confiscaciones y embargos cautelares. 7 Por una ampliación de este decreto, en diciembre de 1936, estos sumarios afectaron también a personas individuales a las que se les podrían embargar sus bienes, excepción hecha de sus útiles de trabajo hasta un valor de diez mil pesetas.

De esta forma, en el Decreto 108 «se establecen las bases jurídicas generales que plantean el inicio y desarrollo, de manera mucho más sistemática y organizada, de los procesos de incautación y retención de bienes». 8 Se convirtió en el punto de partida de dos de los principales instrumentos de la represión económica: la depuración de funcionarios, en el plano laboral, y el castigo económico de los considerados enemigos por las supuestas responsabilidades contraídas. 9 Asimismo, se inauguraba en este ámbito el ejercicio de la retroactividad a la hora de liquidar culpas.

Читать дальше