Entonces, ¿cuándo se empezó a hacer uso de las imágenes? Con respecto a esta pregunta existe una importante diferencia de opinión entre los investigadores: una parte de los arqueólogos y paleontólogos considera que antes de la aparición de los «Humanos anatómicamente modernos» (a los que a partir de ahora nos referiremos como humanos modernos), del Homo sapiens sapiens , no existía la capacidad mental de crear y usar símbolos destinados a la comunicación, no existía el lenguaje, tal y como nosotros lo empleamos, lleno de metáforas, insinuaciones y dobles sentidos, o no existían objetos o representaciones que transmitieran información de carácter simbólico; mientras que otra parte considera que los orígenes de la expresión simbólica y del lenguaje, y el uso de símbolos visuales, tienen un origen más remoto y que algunas de estas capacidades estuvieron presentes en los grupos humanos que nos precedieron, al menos a partir del Pleistoceno medio.

Yo me encuentro precisamente entre los que defienden esta segunda opción, entre quienes piensan que los orígenes de la expresión simbólica hunden sus raíces en nuestro pasado evolutivo, y que esas capacidades estuvieron presentes a partir del momento en que el cerebro alcanzó un tamaño capaz de sustentar un proceso cultural acumulativo y amplias relaciones sociales.

El enfoque de estas páginas se vincula a mi propia experiencia como prehistoriador y el objetivo de este trabajo es trazar un panorama explicativo del nacimiento del arte visual combinando dos enfoques complementarios y necesarios, el que se sustenta en la valoración biológica del proceso evolutivo humano, y el arqueológico, que intenta conjugar las evidencias materiales con las propuestas teóricas y que hace particular referencia al proceso cultural. De entrada, debemos ser conscientes de que el dominio arqueológico es notoriamente limitado a la hora de indagar sobre los orígenes de la expresión visual simbólica, ya que muchos elementos que intervienen habitualmente en la decoración personal o el adorno no fosilizan. Las plumas, las escarificaciones, los tatuajes y los objetos realizados en madera u otros materiales orgánicos no se conservan normalmente, lo que reduce el inventario de las evidencias arqueológicas a un reducido número de objetos fabricados en piedra, hueso o concha, las obras realizadas mediante el uso de pigmentos de origen mineral u orgánico, y los grabados sobre piedra, hueso, asta o marfil. En los últimos años algunas evidencias de manipulación dejadas en los huesos, aquellas cuya razón de ser no puede vincularse a la extracción de alimento, se han añadido a este corpus documental necesario para evaluar las prácticas simbólicas asociadas al uso de imágenes visuales, y veremos, al valorar el corpus de información actualmente disponible, que plumas y garras de algunas aves formaron parte de la panoplia de adornos utilizados por los neandertales.

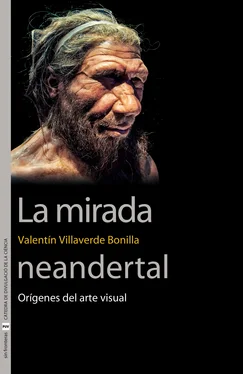

Las limitaciones no se reducen a la naturaleza de los materiales empleados, ya que la conservación diferencial afecta incluso a la documentación de obras realizadas en soportes pétreos expuestos a los elementos atmosféricos más intensos, y por supuesto nada queda de la pintura aplicada a pieles, maderas u otras materias perecederas. Con todo, la arqueología prehistórica permite, a través de la cuidadosa recolección de información contextual en las excavaciones, bosquejar los términos de este proceso creativo que alcanzó, sin duda alguna, su máximo durante el Paleolítico superior, a partir de hace aproximadamente 40.000 años, coincidiendo con la expansión de Homo sapiens por todo el Viejo Mundo, pero cuyo arranque fue anterior, en términos cronológicos y evolutivos, y al menos comprende a los neandertales. Algunas pruebas arqueológicas apuntan incluso a los humanos arcaicos del Pleistoceno medio, pero al ser más escasas son más difíciles de valorar.

La manera en la que voy a abordar la exposición de esta documentación, que sustenta la posibilidad de argumentar sobre la capacidad creativa y simbólica en términos evolutivos, será la de recurrir a todos aquellos aspectos de la conducta que sugieran capacidad simbólica, por lo que daremos cuenta no solo de los elementos «artísticos visuales», sino también de las prácticas funerarias, puesto que no cabe duda de que remiten a un sistema de creencias que implica un pensamiento y una cultura de carácter simbólico.

La finalidad de este trabajo es valorar la aparición del arte visual en el Paleolítico, desde una doble perspectiva, histórica y biológica. Sin embargo, el primer problema que surge es el de si podemos considerar estas obras paleolíticas primigenias como arte, pues el término, si no se explica, es ambiguo y equívoco (capítulo 2). Por otra parte, tanto la aparición de la capacidad artística, como la del lenguaje, remiten a una discusión más general que tiene que ver con la capacidad mental para el empleo de símbolos, lo que, de inmediato, nos sitúa ante la evolución biológica y no solo la cultural. Las preguntas a continuación son: ¿es la capacidad artística el resultado de una adaptación evolutiva que tiene que ver con la selección natural? ¿O es el resultado de la adaptación evolutiva que tiene que ver con el desarrollo cerebral y la capacidad para la cultura? Dicho de otra manera, ¿el arte es un producto cultural más? En este último caso, la capacidad artística constituiría un rasgo cultural humano particularmente importante, al estar estrechamente vinculado con la transmisión de información y el contexto social (capítulo 3). La valoración de estos aspectos resulta necesaria, desde mi punto de vista, para tratar el tema que se concreta en el título del libro, y explica por qué el análisis detenido de la documentación arqueológica de las primeras manifestaciones artísticas, incluyendo la de los neandertales y otros homininos del Pleistoceno medio, no se aborde de manera sistemática hasta que estos temas hayan sido tratados.

Más allá de la valoración filosófica y teórica de los temas anteriores, la arqueología proporciona el necesario contrapunto empírico para una discusión que, de otra manera, resultaría excesivamente vaga. Aun siendo verdad que el registro arqueológico apropiado para esta discusión es en extremo reducido, especialmente si consideramos la dimensión temporal a la que corresponde, lo cierto es que en los últimos años se ha experimentado un notable aumento de información y, lo que es más importante, un cambio sustancial en el enfoque con el que se aborda. Para entender lo que queremos decir con esta última frase, basta mencionar la variación que en el último decenio ha experimentado la valoración de las capacidades culturales y cognitivas de los neandertales, de su capacidad para usar imágenes visuales o de su papel en el proceso evolutivo humano, donde se ha pasado de considerarlos una especie absolutamente desvinculada de la humanidad actual a la aceptación de que su huella genética perdura hasta nuestros días. El repaso de los elementos arqueológicos que fundamentan este cambio de visión en relación con el arte visual y la capacidad simbólica, junto con el análisis del contexto teórico en el que se integran, constituyen una parte importante del libro (capítulo 4).

Al final, una vez confirmada la capacidad de los neandertales para crear y usar el arte visual, para tener una cultura simbólica que alcanzó ámbitos tan poco dudosos como las prácticas funerarias o la frecuentación y uso de los medios cavernarios profundos para determinadas actividades rituales, o el uso de adornos, se reflexiona sobre los cambios cuantitativos que se produjeron durante el Paleolítico superior en las diferentes facetas del arte visual (capítulo 5). No hay duda de que, en términos históricos, el arte visual experimentó un cambio y un incremento importantes durante el Paleolítico superior en algunas zonas de Europa. Los datos son inequívocos en el uso de adornos personales o el arte parietal y mueble, con la aparición de las representaciones figurativas. Sin embargo, una rápida mirada al continente africano en esas mismas fechas servirá para entender que al valorar la cultura, los procesos históricos resultan fundamentales. No se trata solo de capacidades cognitivas, sino de tradiciones acumuladas y de la función otorgada a determinados aspectos culturales en distintos contextos sociales. De manera que, al igual que en otros ámbitos de la cultura humana, en el arte visual no existen ni la universalidad ni la sincronía. La contingencia forma parte de la cultura, porque depende de los distintos procesos históricos en los que las sociedades evolucionan.

Читать дальше