Für die Rechtswissenschaftlerin Matwyshyn existieren vier große Probleme bei vernetzten Geräten des Internet of Bodies:

1. Das »Better with Bacon«-Problem

Der Zugang zum Internet wird – ob notwendig oder nicht – in sämtliche Geräte integriert. Damit können alle Geräte gehackt werden.

2. Das »The Magic Gadget«-Problem

Die Möglichkeit des Versagens oder der Fehlfunktion von Geräten wird ignoriert – mit möglicherweise katastrophalen Folgen.

3. Das »The Builder Bias«-Problem

Die Hersteller und Programmierer prüfen ihre Entwicklungen vor der Auslieferung nicht genügend auf Software-Stabilität oder auf einprogrammierte Vorurteile und Diskriminierungen. Letzteres entsteht etwa bei Minderheiten, deren spezielle Eigenheiten bei der Programmierung nicht berücksichtigt wurden. Wird alles an einem »Normalmaß« gemessen, gelten Abweichungen im wahrsten Sinn des Wortes als »nicht normal«.

4. Das »The Mandatory Soup«-Problem

Es gibt nicht genügend Alternativen zum (vernetzten) Produkt. Nutzer sind gewissermaßen gezwungen, diese Produkte zu nutzen, auch wenn diese Geräte nicht optimal erscheinen oder sich eingebaute Teile oder Funktionen nicht ausschalten lassen.

Der Gehirnchip funkte per Bluetooth aus dem Gehirn an einen Computer. Eintausend Elektroden, mit insgesamt nur fünf Mikrometer Durchmesser, sind mit Gehirnzellen verbunden. Diese »Verdrahtung« solle ausreichen, um wichtige Körperfunktionen wie Bewegung, das Sehen oder das Hören zu beeinflussen. Aufgeladen wird der Chip, der die Größe einer Knopfzellen-Batterie hat, drahtlos durch den Schädelknochen. Den Anschluss der Sensoren an die biologischen Nervenzellen übernehme ein eigens dafür entwickelter Roboter. Neuralink hoffe, die Kosten des Chips inklusive seiner Implantierung auf einige Tausend Dollar zu senken. Noch in 2021 soll der Chip bei Menschen getestet werden.

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle soll dafür sorgen, dass Gehörlose wieder hören können, Menschen mit Rückenmarkverletzungen wieder laufen können, Depressionen und Sehstörungen der Vergangenheit angehören. Stellte man Gertrude auf ein Laufband, konnte per Software vorhergesagt werden, welcher Muskel wann aktiviert wird. Am Ende entstehe ein Fitnesstracker, so Musk ans Publikum gewandt, »nur mit feinen Drähten in Ihrem Kopf«.

Musks technologische Entwicklung – ganz gleich wie weit sie nun tatsächlich ist – führt direkt zum Thema »Gehirn im Tank«, das beispielsweise im Spielfilm Matrix aufgegriffen wurde: Wenn man feststellen kann, welche Sinneseindrücke welche Gehirnregionen oder Gehirnzellen stimulieren und auf welche Weise sie das tun, ist man gar nicht mehr weit davon entfernt, eigentlich gar keine echten Sinneseindrücke mehr zu benötigen. Man könnte Geruch, Geschmack und Emotionen direkt als Elektroimpuls per Chip ins Gehirn bringen.

»Was ist real? Wie definieren Sie real?«, fragt Andrea M. Matwyshyn. «Wenn es darum geht, was Sie fühlen, riechen, schmecken und sehen können, dann sind das einfach nur reale elektrische Signale, die von Ihrem Gehirn interpretiert werden.« John Cheney-Lippold, Professor an der Universität von Michigan, prophezeit aus diesem Grund: »Wir werden zu Daten.«

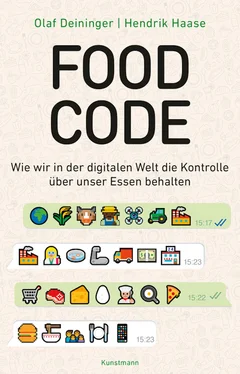

Was würde es für unsere Esskultur bedeuten, wenn unsere Lebensmittel, unser Appetit, unser Bauchgefühl von Computercodes bestimmt werden? Zerstört diese digitalisierte Esswelt mit ihrer Fixierung auf Berechenbarkeit, auf Effektivität, auf Mess- und Zählbarkeit das, was wir mit Essen verbinden, den Genuss, die Wertschätzung von Nahrungsmitteln, die Fähigkeiten der Zubereitung von Nahrungsmitteln, das soziale Miteinander?

Noch stecken einige der Forschungsprojekte und Startups in der experimentellen Phase. Andere Angebote, von denen man glaubte, dass sie erst in ferner Zukunft möglich würden, sind dagegen bereits auf dem Markt. Autonome schlaue Lieferketten, von künstlicher Intelligenz gesteuertes Empfehlungsmanagement und die Algorithmen der Social-Media-Plattformen beeinflussen unbemerkt in Form von Codes unsere Lebens- und Esswelt.

Eine neue digitale Esskultur

Die Kamera des Smartphones Galaxy S8 verfügt über einen »Food Mode«. Wer diese Einstellung aktiviert, kann sich sicher sein, dass die dampfenden Schüsseln auf dem heimischen Tisch, die fetten Steaks auf dem Holzkohle-Grill oder das italienische Tellergericht so fotografiert werden, dass es auf Instagram oder Facebook so richtig lecker aussieht.

Was früher nur Profifotografen vorbehalten war, die oft Stunden damit verbrachten, die Speisen in das richtige Licht zu setzen und sie nicht selten lackierten, damit sie appetitlich wirkten, ist zum Massenphänomen geworden. Früher war Essen auf Familienfotos höchstens Teil der Szenerie. Heute ist es der »Star« und wird dank Smartphones, Messenger-Diensten, Foto-Plattformen und Social-Media-Profilen in die ganze Welt gepostet. Die digitale Kamera gehört zum Besteck.

Es ist auch – oder vielleicht deswegen – zentrales Gesprächsthema: die nicht einfach zu beschaffenden Koteletts vom Iberico-Schwein, das dry-aged Rib-Eye vom massierten Kobe-Rind, die durch den Darmdurchgang bei einer Ziege veredelten Kaffeebohnen aus Äthiopien, seltene Knollen, autochthone (nur in bestimmten Regionen vorkommende) Gemüsearten und Rebsorten, Salat von der kleinen biologisch-dynamischen Gärtnerei im Nachbarort, deren Inhaber man persönlich kennt, Olivenöl von der ligurischen Ölmühle, die man beim letzten Urlaub dort zufällig entdeckt hat, und so weiter.

Die Bilder und Videos von Speisen und Zutaten berichten über die Menschen, die sie online posten. Und sie sind nicht nur Teil der Darstellung des eigenen Lifestyles. Denn Essen oder besser gesagt kulinarisches Wissen ist – wie zu Beginn dieses Kapitels bereits angedeutet – auch zum Distinktionsmerkmal und zum Statussymbol geworden. Weltläufigkeit, Bildung, mitunter auch Überlegenheit drücken sich in der Kenntnis von Zutaten, Herkunft, Zubereitung und Trends beim Essen aus.

Angetrieben wird dieser Trend durch die jungen Millennials, die beim Essen gerade die Deutungshoheit übernehmen. An diesem Punkt sind sich die klassischen Marktforscher der ehrwürdigen GfK (Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg), die eher modeorientierten Trendforscher, wie etwa die Wiener Food-Expertin Hanni Rützler, und Wissenschaftler wie beispielsweise Shyon Baumann, Professor für Soziologie an der Universität Toronto und Autor der 2015 veröffentlichten Analyse Foodies: Democracy and Distinction in the Gourmet Foodscape , oder der deutsche Soziologe Andreas Reckwitz, Autor von Die Gesellschaft der Singularitäten – Zum Strukturwandel der Moderne , einig. Menschen »performen« ihre Identität auf Plattformen. Sie werden zu kulinarischen Selbstdarstellern. Und wer seinen ethisch korrekten, gesunden und elaborierten Konsum auf Social Media nicht »performen« kann, hat kein Mitsprache recht. Auch Gesundheit wird auf Social Media «performt«, zeigt Dr. Karen Cross, Dozentin an der University of Roehampton in London, in ihrer Studie »Visioning food and community through the lens of social media« (ver öffentlicht in: Digital Food Cultures (Critical Food Studies) ). Für den französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der in den 1970er- und 1980er-Jahren die Zusammenhänge zwischen sozialem Status und Lebensstilen untersuchte, sind Tischmanieren und das Wissen über Nahrungsmittel eine Art »kulinarisches Kapital«, das sich etwa bei Aufstieg und Karriere gesellschaftlich fruchtbar machen lässt. Ein Wissen, das damals ausschließlich durch die Vorstellungen und Lebensweisen der Oberschicht geprägt war.

Das Postulat, dass Essen im Netz gut aussehen muss, um gut anzukommen, kann zu einer Verunsicherung führen und zur Orientierung des eigenen Konsums an dem, was auf Social Media »funktioniert«, was also viele Likes und Reaktionen von Followern erzeugt »  «.

«.

Читать дальше

«.

«.