Emotionen im Unterricht

Здесь есть возможность читать онлайн «Emotionen im Unterricht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Emotionen im Unterricht

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Emotionen im Unterricht: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Emotionen im Unterricht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Emotionen im Unterricht — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Emotionen im Unterricht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Wild, E., Hofer, M. & Pekrun, R. (2006). Psychologie des Lernens. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (5. Aufl.) (S. 207–270). München: Beltz PVU.

Wiliam, D. & Leahy, S (2007). A theoretical foundation for formative assessment. In McMillan, J. H. (Hrsg.), Formative classroom assessment: Theory into Practice. New York: Teachers College Press, 29–42.

von Wulf, Ch. & Prenzel, M. (Hrsg.) (2011). Themenschwerpunkt Emotion. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14(2).

2 Emotionen in Schule und Unterricht aus der Sicht empirischer Lehr-Lernforschung

Tina Hascher & Gerda Hagenauer

Kurzzusammenfassung

Die Erforschung von Emotionen in Schule und Unterricht ist wichtig, um die Prozesse des Lernens und die Wirkung von Lernumgebungen besser zu verstehen. In der empirischen Lehr-Lernforschung liegen dazu bereits zentrale Erkenntnisse vor, obschon der Forschungsbereich noch keine sehr lange Tradition aufweist. Der vorliegende Text gibt einen Überblick über den Forschungsbereich, der wichtiges Grundlagen-, Handlungs- bzw. Orientierungswissen zum Thema guter Unterricht bereitstellt.

Schlagwörter: Emotionen; Lehr-Lernforschung; Lernprozesse; Wirkung von Lernumgebungen

Einleitung

Mit der Aussage, die Schüler*innen-Emotionen seien »ein blinder Fleck der Unterrichtsforschung«, beschrieb Pekrun (1999, S. 230) den Stand der deutschsprachigen empirischen Lehr-Lernforschung vor gut zwanzig Jahren. Inzwischen lässt sich konstatieren, dass sich die Forschungslage – davon zeugt auch dieses Buch – im deutschsprachigen Raum rasant weiterentwickelt hat (im Überblick Götz, 2017; Hagenauer & Hascher, 2018). International besehen hatte sich die Forschung zu Emotionen in Schule und Unterricht zwar schon länger etabliert, vor allem was die Erforschung von Prüfungsangst anbelangt (z. B. Doyal & Forsyth, 1972). Andere Emotionen wurden jedoch vor allem erst ab dem Jahr 2000 untersucht (im Überblick siehe Pekrun & Schutz, 2006; Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). Es lässt sich damit konstatieren: Emotionen haben sich als ein Forschungsthema etabliert, auch wenn dieses noch nicht zum Mainstream der Lehr-Lernforschung gehören mag.

Im vorliegenden Beitrag möchten wir der folgenden Frage nachgehen: Was zeichnet den Forschungsbereich »Emotionen in Schule und Unterricht« im Kontext der Lehr-Lernforschung aus? Während sich die meisten Beiträge im vorliegenden Sammelband mit spezifischen Teilbereichen befassen und beispielsweise die Rolle von Emotionen in bestimmten Schulphasen oder für einzelne Schulfächer diskutieren, soll hier ein Überblick über den Forschungsbereich gegeben werden. Als Grundlage für unsere Ausführungen dient die Definition der empirischen Lehr-Lernforschung, wie sie von Gräsel und Gniewosz (2015, S. 18) formuliert wurde: »Die Lehr-Lernforschung ist jener Teil der Bildungsforschung, der sich mit der empirischen Untersuchung von Lernprozessen und der Wirkung von Lernumgebungen befasst.« Empirisch fundierte Kenntnisse über Entstehungsbedingungen und Wirkungen von Emotionen sind insofern wichtig, als sie einen wichtigen Beitrag zum Grundlagen-, Handlungs- bzw. Orientierungswissen über erfolgreiches Lernen und guten Unterricht leisten.

2.1 Konzepte und Modelle

Der Begriff Emotion ist schwierig zu fassen, und es gibt eine Vielzahl von Konzepten, die unterschiedlich in der Lehr-Lernforschung aufgenommen wurden. Im Folgenden werden zentrale Ansätze und Modelle vorgestellt.

2.1.1 Was versteht man unter Emotionen?

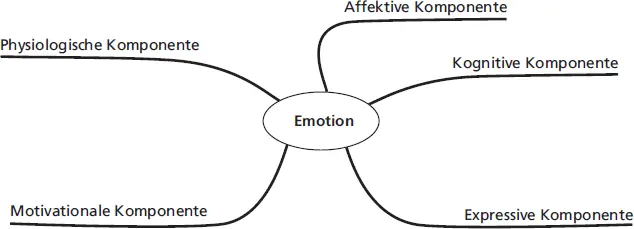

Wissenschaftliche Texte zum Thema Emotionen weisen häufig darauf hin, dass über 100 verschiedene Definitionen des Begriffs Emotion existieren (z. B. Kleinginna & Kleinginna, 1981). Diese unübersichtliche Vielfalt hat vor allem damit zu tun, dass zahlreiche Disziplinen sich mit der Erforschung von Emotionen beschäftigen. Im Kontext der Lehr-Lernforschung spricht man von akademischen Emotionen oder Lern- und Leistungsemotionen und meint damit vor allem Emotionen, die »in Bezug auf leistungsbezogene Aktivitäten und die Ergebnisse dieser Aktivitäten erlebt werden« (Frenzel & Stephens, 2017, S. 29), z. B. Angst in einer Prüfungssituation, Stolz bei einem richtig gelösten Arbeitsblatt oder Scham, wenn man eine Frage der Lehrperson falsch beantwortet. Emotionen sind zudem äußerst komplexe Phänomene. Ist eine Schülerin oder Lehrerin beispielsweise wütend, so denkt sie negativ über die wutauslösende Person oder Situation, ihre Herzfrequenz steigt, ebenso die Handlungsbereitschaft; sie zeigt einen bestimmten Gesichtsausdruck, den Mitmenschen schnell als Wut oder Zorn oder Ärger interpretieren; Redebeiträge im Klassengespräch werden ungehalten oder haben einen etwas aggressiven Tonfall. Emotionen »are seen as multi-component, coordinated processes of psychological subsystems including affective, motivational, expressive and peripheral physiological processes« (Pekrun, 2006, S. 317) und werden entsprechend in sog. Mehrkomponentenmodellen abgebildet (  Abb. 2.1).

Abb. 2.1).

Abb. 2.1: Mehrkomponentenmodell der Emotionen (Götz, Zirngibl & Pekrun, 2004, S. 51)

Durch den Mehrkomponentenansatz ergeben sich allerdings auch Herausforderungen. So ist z. B. noch nicht abschließend geklärt, in welchem Verhältnis Emotion und Motivation zueinander stehen: Wenn Emotionen eine motivationale Komponente aufweisen, dann stellt sich die Frage, wie sich diese vom Konstrukt Motivation unterscheidet. Zugleich finden sich Motivationsformen, wie beispielsweise die intrinsische Motivation, die sich durch das Freudeerleben auszeichnen. Hier sind also Überschneidungen festzustellen. Der Mehrkomponentenansatz stellt zudem hohe Ansprüche an die Erforschung von Emotionen durch die Untersuchung der einzelnen Komponenten. Dabei zeigt sich, dass in der Lehr-Lernforschung nicht alle Emotionskomponenten gleichermaßen gut untersucht werden können (  Kap. 1.2.3).

Kap. 1.2.3).

Wichtig ist für die Lehr-Lernforschung, dass sich Emotionen weiter systematisieren und gruppieren lassen. Zum einem gibt es unterschiedliche Valenzen von Emotionen: positive (angenehm erlebte Emotionen wie Freude) und negative (unangenehm erlebte Emotionen wie Scham). Emotionen unterscheiden sich zum anderen hinsichtlich ihrer Erlebnisdauer und -häufigkeit. Schutz, Aultmann und Williams-Johnson (2009) identifizierten drei Formen: core affect (die aktuelle emotionale Gesamtbefindlichkeit), emotional episodes (situationsspezifische Emotionen wie Langeweile bei einem wenig interessanten Unterrichtsthema) und affective tendencies (immer wiederkehrende emotionale Reaktionen, z. B. Ängstlichkeit bei Vorträgen vor Gruppen). Des Weiteren lassen sich generelle Emotionen (z. B. Freude in der Schule oder beim Lernen) und fachspezifische Emotionen (z. B. Freude im Mathematikunterricht) differenzieren. Die aktuelle Lehr-Lernforschung konzeptualisiert Lern- und Leistungsemotionen zumeist fachspezifisch, da wiederholt gezeigt werden konnte, dass die Emotionen der Schüler*innen zwischen den Fächern stark variieren können (Goetz, Frenzel, Pekrun & Hall, 2006).

2.1.2 Welche Theorien sind leitend?

Analog zur Vielfalt an Emotionsdefinitionen findet sich auch ein breites Angebot an Emotionstheorien bzw. -konzepten. Sie reichen von Stimmungstheorien – z. B. zur Frage, ob Menschen in positiver Stimmung anders lernen als in negativer (vgl. im Überblick Edlinger & Hascher, 2008) – bis hin zu Konzepten emotionaler Kompetenz – z. B. welche Emotionsregulationsstrategien das Lernen unterstützen (vgl. u. a. Jennings & Greenberg, 2009; Buckley & Saarni, 2009). In Bezug auf die Lehr-Lernforschung lässt sich eine klare Präferenz für kognitive Emotionstheorien, sog. »appraisaltheoretische Zugänge«, feststellen, allen voran die Kontroll-Wert-Theorie der Emotionen von Pekrun (2006). Appraisal-Theorien gehen davon aus, dass die kognitive Bewertung von Ereignissen oder Situationen das emotionale Erleben bestimmt und differenziert. Die Kontroll-Wert-Theorie der Emotionen nimmt an, dass zwei Bewertungen in Lern-Leistungskontexten besonders wichtig sind: Kontroll- und Wertappraisals. Das heißt, die Lernenden schätzen Rahmenbedingungen und Situationsmerkmale (also z. B. die von der Lehrperson gestaltete Unterrichtsstunde) im Hinblick auf deren Kontrollierbarkeit und Wert ein. Man unterscheidet kategoriale Wertappraisals (wird eine Situation positiv oder negativ beurteilt, z. B. ist die Unterrichtsstunde interessant und klar strukturiert?) und dimensionale Wertappraisals (wie wichtig ist der Person die Situation, z. B. sind die Inhalte relevant?). Je nachdem, wie die Appraisals zusammenwirken, entstehen unterschiedliche Emotionen. Die kategoriale Werteinschätzung legt fest, ob man positive oder negative Emotionen erlebt. Die Kontrolleinschätzung bestimmt die jeweilige Emotionsqualität, und das dimensionale Appraisal beeinflusst die Intensität der Emotion (Pekrun, 2006). So entsteht Lernfreude beispielsweise dann, wenn die Lernumgebung als positiv eingeschätzt (kategoriales Wertappraisal), die Kontrolle über die Lernanforderungen als hoch (hohes Kontrollappraisal) und die subjektive Wichtigkeit der Lerninhalte ebenso als hoch bewertet wird (dimensionales Wertappraisal).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Emotionen im Unterricht»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Emotionen im Unterricht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Emotionen im Unterricht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.