Mit 32 Jahren kam François Baratier 1714 als Pfarrer bzw. Prediger in die »Hugenottensiedlung« Wilhelmsdorf bei Emskirchen. Dort ehelichte er am 22. Oktober 1715 die Kaufmannstochter Anne Charles, die aus Chalons-sur-Marne stammte. Auch sie gehörte zu den unterdrückten Glaubensflüchtlingen aus Frankreich. Alsbald wurde der erste Sohn des jungen Paares geboren, der jedoch gleich nach der Geburt verstarb.

Gemäß des Chronisten Heinrich von Falkenstein trat François Baratier im Juni 1719 seinen Dienst als zweiter Pfarrer neben Jacques Astruc (1699–1729) in Schwabach an. Hier kam der zweite Sohn Isaac François zur Welt; doch auch er starb bereits nach elf Monaten. Ein Schicksal, das nicht wenige Eltern zu jener Zeit erfahren mussten. Umso glücklicher dürfte das Ehepaar wohl gewesen sein, als am 19. Januar 1721 ihr dritter Sohn Jean Philippe geboren wurde und sich guter Konstitution erfreute. Getauft wurde der kleine Jean Philippe vom Amtsbruder des Vaters, Jaques Astruc. Seine Taufpaten waren der Fabrikant Jean Savin und Marie Magdelaine Claraveaux, die Tochter des »berühmten« und für die Schwabacher französische Kolonie so bedeutungsvollen, aber bereits früh verstorbenen Teppichwirkers Michel de Claraveaux (1664–1688).

Blick auf das französische Spital und das sich dahinter anschließende Elternhaus von Jean Philippe .

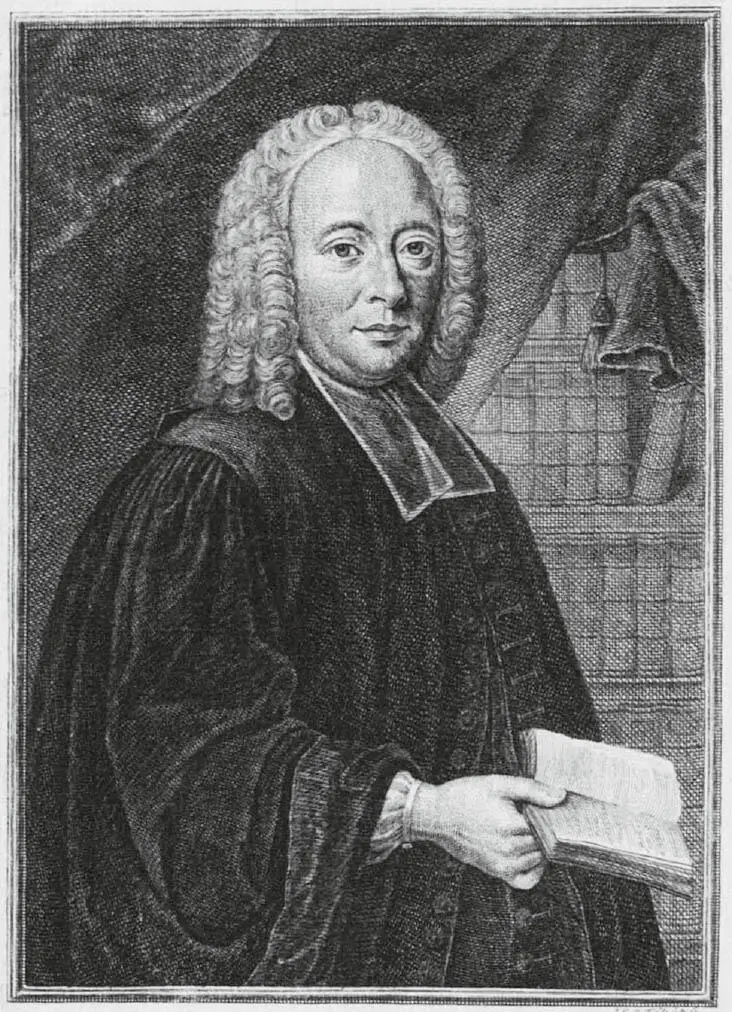

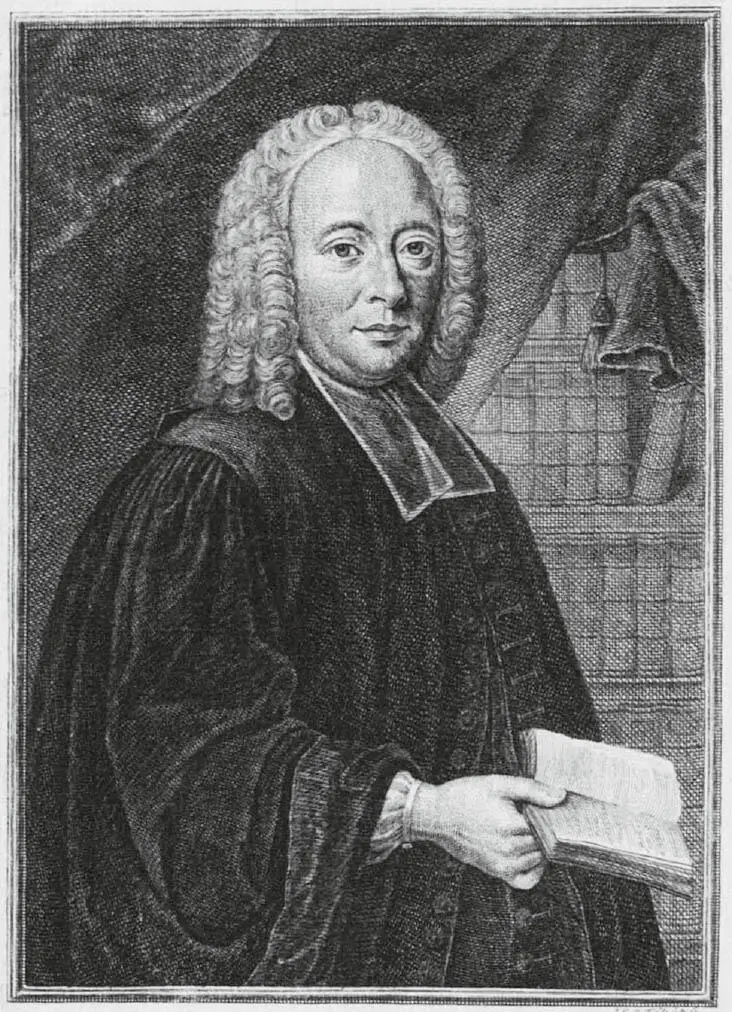

Der Biograf Jean Henry Samuel Formey

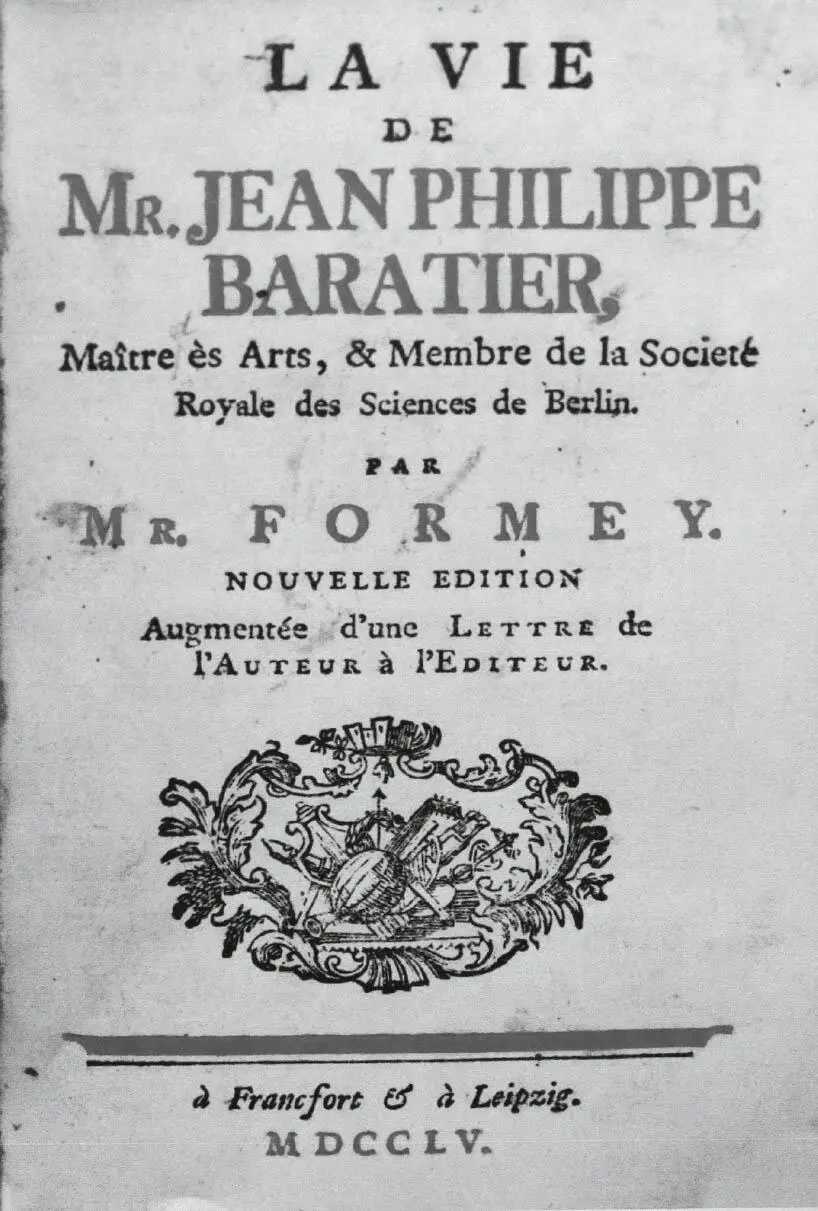

Die vorliegende Lebensbeschreibung von Jean Philippe Baratier basiert auf der Darstellung von Jean Henry Samuel Formey. Dessen populäre Biografie ist 1755 in der dritten Auflage erschienen; diese Auflage zählt zu den gebräuchlichsten und ist auch hier verwendet worden. Im Vergleich dazu sind sowohl die Erstausgabe von 1741 als auch die zweite Auflage von 1743 seltener zu finden. Sie sind jedoch in der Universitätsbibliothek von Gent einsehbar. Zusätzlich zu der französischen Formey-Biografie hat hier auch die englische Übersetzung der 2. Auflage Verwendung gefunden, die von James Robinson 1745 herausgegeben worden ist und die sich ziemlich genau an die französische Fassung hält. Allerdings finden sich hier auch manche Abweichungen. Zudem wird der ansonsten genaue Übersetzungstext vereinzelt mit Kommentaren ergänzt. Deshalb wird im Folgenden immer wieder auf die englische Übersetzung verwiesen.

Jean Henry Samuel Formey wurde als Sohn von geflohenen französischen Protestanten am 31.5.1711 in Berlin geboren. Nach einer fundierten und sehr erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung war er als Prediger, Pfarrer und Philosophielehrer in Berlin tätig. Zudem gehörte er seit 1744 der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften an, für die er als ständiger Sekretär arbeitete. Bis zu seinem Tod am 8.3.1797 schrieb Formey über zahlreiche Themen – insbesondere als Gegner der Freidenker. Mit seinem Werk über die Philosophie von Christian Wolff und Jean Jacques Rousseau wurde er über die Grenzen Berlins hinaus bekannt. Zudem arbeitete er mit 33 Autoren an dem Folgewerk d’Yverdon der Pariser Enzyklopädie mit. Dabei handelte es sich um ein umfangreiches Nachschlagewerk mit ausführlichen Texten in 58 Bänden, die zwischen 1770 und 1780 entstanden waren und in Yverdon in der Schweiz vom Italiener Fortunato Bartolomeo De Felice (1723–1789) als französische Enzyklopädie in einer Neufassung herausgegeben wurden. Insgesamt hielt Formey dank seiner über 17.000 Korrespondenzen und Veröffentlichungen mit über 150 Schweizer Wissenschaftlern, Pfarrern, Hauslehrern und Erzieherinnen aus Genf und Basel sowie mit Auslandschweizern in Berlin, in Dänemark und sogar in St. Petersburg kontinuierlich Kontakt.

Wohl behütet wuchs der kleine, lebhafte Jean Philippe in dem neuen Pfarr- und Schulhaus in Schwabach auf, das die französischen Protestanten nach der Erlaubnis des Markgrafen im März 1721 am westlichen Altstadtrand bauen durften. Als Pfarrer hatte François Baratier in erster Linie seine seelsorgerischen Aufgaben zu erfüllen sowie den Kindern französischen Religions- und Sprachunterricht zu geben. Dafür verdiente er 70 Gulden abzüglich 25 Gulden Miete pro Jahr. Den größten Teil seiner übrigen Zeit widmete er sich der Erziehung und Förderung seines Sohnes Jean Philippe.

Nichts deutete zunächst auf das außerordentliche Talent eines »Wunderkindes«.

Die Freude über den kleinen Sprössling wurde nur durch die üblichen Kinderkrankheiten wie den damals lebensbedrohlichen Masern geschmälert, mit denen der Vierjährige zu kämpfen hatte. Die Ursache für diese Widerstandskraft sah der Biograf Jean Henry Samuel Formey darin, dass die Eltern dem ausgiebigen Schlafbedürfnis von Jean Philippe Rechnung trugen. Bis zum zwölften Lebensjahr schlief der Junge täglich zwölf bis 13 Stunden. Diese Zeit reduzierte sich auf zehn Stunden, nachdem er die Kinderpocken überstanden hatte. Hinzu kam noch, dass Jean Philippe im Alter von zehn Jahren eine äußerst schmerzhafte Behandlung einer durchscheinenden, pelluciden Schwellung (vergleichbar mit einer besonderen Art von Zyste) an seinem Finger über sich ergehen lassen musste.

Jean Henry Samuel Formey, nach einem Stich des deutschen Kupferstechers Johann Christian Gottfried Fritzsch (1720–1802/1803) .

Titelblatt der 3. (und bekanntesten) Auflage der Biografie von Jean Henry Samuel Formey von 1755 .

JEAN PHILIPPES SELTSAME ESSGEWOHNHEITEN

Auch der Vater fragte sich, woher sein Sohn über diese Kraft verfügte, um gegen all die Krankheiten zu bestehen. Es musste wirklich der lange Schlaf sein, denn im Gegensatz zu anderen Kindern hätte Jean Philippe – nach Aussagen seines Vaters – niemals so viel Energie aus seiner Ernährung gewinnen können. In der Abhandlung »Merckwürdige Nachricht, von einem sehr frühzeitig gelehrten Kinde« von 1728 beklagte François Baratier, dass sein Sohn außer Suppe und Wasser, das mit etwas Wein angereichert wurde, nichts essen wollte; Fleisch oder andere Beilagen blieben unberührt. Allerdings liebte sein Spross trockenes Brot und reichlich kleine Kuchen. Bei Obst, Konfekt oder »Zucker-Werck« und anderen süßen Sachen musste ihn sein Vater »bremsen«, denn hiervon konnte Jean Philippe nie genug bekommen. Es gehörte nämlich zur Erziehung des Vaters, dass der Sohn bereits als Kleinkind die Mäßigung kennen lernen sollte, damit er nicht zu übermütig würde. Zudem erkannte der Vater, dass zu viel Süßes seinem Sohn nicht guttat und dieser noch wilder wurde. Direkte Verbote sprach der Vater jedoch nicht aus. Vielmehr überließ er es einem »unsichtbaren Engel«, die begehrten Süßigkeiten sowie Obst in Maßen als Lob und Anerkennung dem Kind in kleinen Stücken zukommen zu lassen. Dann legte der unsichtbare Engel eine Birne, einen Apfel oder Zuckerwerk in ein kleines Körbchen und belohnte so den Fleiß des Kindes bei den täglichen Übungen. Dies wirkte auf das aufgeweckte Kind sehr motivierend und förderte seine Freude beim Lernen ungemein.

KAUM UMGANG MIT GLEICHALTRIGEN

Den gesellschaftlichen Sitten des 18. Jahrhunderts entsprechend lag die Erziehung der Kinder, insbesondere der Knaben, meist in den Händen der Väter. So war es auch bei der Familie Baratier. Während sich die Mutter um Philippes gutes und frommes Benehmen sorgte, kümmerte sich der Vater von Anfang an und in jeder freien Minute sehr liebevoll, einfühlsam und verständnisvoll um die Förderung seines Sohnes. Anstrengend war diese Aufgabe durchaus, denn Jean Philippe wurde von seinem Vater als ein sehr lebhaftes, unbeschwertes Kleinkind beschrieben, das bereits im Alter von zwei Jahren voller Freude »plapperte« und fröhlich zusammen mit den Eltern und Bediensteten in den Wohnräumen lebte und aufgeweckt durch die Räume tanzte. Mit anderen Kindern kam Jean Philippe nur selten zusammen. Der Vater ließ diese nur gelegentlich in die Wohnung, damit das Kind so die deutsche Sprache erlernen konnte. Zwar war der Vater überzeugt, dass Kinder nicht als Einsiedler leben oder zu Hause wie in einem Gefängnis eingesperrt werden sollten, doch zugleich sprach er sich dafür aus, Kinder überwiegend im Hause zu behalten, um sie vor einem schlechten Einfluss zu bewahren und sie so optimal fördern zu können. Deshalb wandte er gegenüber seinem Sohn raffinierte Tricks an, damit beim kleinen Jean Philippe erst gar kein Verlangen entstehen konnte, mit den Kindern auf der Straße zusammen zu sein. In seiner Abhandlung »Merckwürdige Nachricht, von einem sehr frühzeitig gelehrten Kinde« beschrieb der Vater seine pädagogische Förderung und erläuterte in diesem Zusammenhang: »Mein Sohn ist dessen ein lebendiges Exempel. Ob er zwar von ungemeiner Lebhaftigkeit, und täglich ein Haufen Kinder vor unseren Fenstern spielen siehet, so begnüget er sich doch, ihnen nur zu zusehen, sie zu ruffen, und durch das Fenster mit ihrer Gesellschaft zu seyn, noch weniger aber hat er sich der Freiyheit angemasset, jemahls allein auf der Strassen zu gehen…«

Читать дальше