Betrachtet man das Leben dieses jungen Gelehrten, dann kann dies nur unter Einbeziehung seiner französisch-protestantischen Eltern geschehen, die ihn gemäß den religiösen Maximen von Jean Calvin erzogen haben.

Beide Elternteile mussten unabhängig voneinander Frankreich wegen ihrer calvinistischen Glaubensauffassung heimlich verlassen. Im Markgraftum Brandenburg-Ansbach konnten sie ihren Glauben in einer eigenständigen Kolonie als französisch-protestantische Gemeinde geschützt leben. Auch wenn die Mitglieder dieser französischen Kolonie viele Anfeindungen und Benachteiligungen durch die einheimische Bevölkerung erleben mussten, schafften sie es, bis heute als evangelisch-reformierte Gemeinde bestehen zu bleiben. Deshalb gehören die 300 Jahren alte Geschichte dieser Gemeinde und die Lebensbeschreibung von Jean Philippe Baratier zusammen; beide sind bis heute in Schwabach wichtig und sichtbar. Aus diesem Grund widmen sich der zweite und dritte Teil dieser Abhandlung der Entwicklung der evangelisch-reformieren Gemeinde.

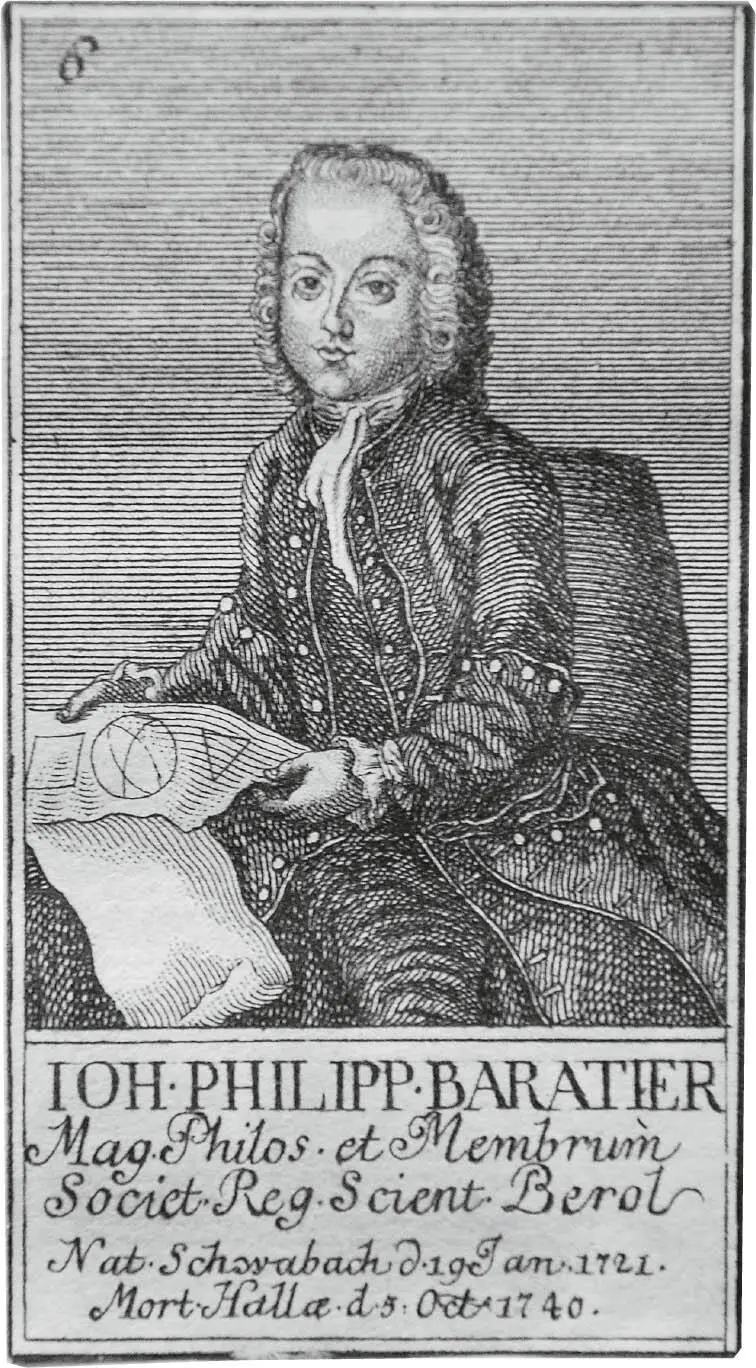

Jean Philippe Baratier vor 1735. Kupferstich nach einem Gemälde von Antoine Pesne (1683–1757) .

Anmerkung Die hier verwendete Schreibweise des Namens Jean Philippe basiert zum einen auf den alten Schriften aus dem 18. Jahrhundert in lateinischer, französischer und englischer Sprache und zum anderen auf der maßgeblichen wissenschaftlichen Festlegung in der Gemeinsamen Normdaten Bank (GNB). Nur in jüngeren deutschen Abhandlungen findet sich die Verwendung des Bindestrichs (Jean-Philippe) .

DAS LEBEN JEAN PHILIPPE BARATIERS

I.Die Kindheit

DIE HERKUNFT DER FAMILIE

Die Eltern und Vorfahren von Jean Philippe waren französische Protestanten, die in Frankreich mit dem Schimpfwort »Hugenotten« belegt wurden. Sie zählten zu den evangelischen Christen, die der Glaubensauslegung des Schweizer Reformators Jean Calvin (1509–1564) folgten. Offiziell bezeichnete man sie im 16. und 17. Jahrhundert als »Christodins«.

Zwar erließ der französische König Heinrich IV. (1553–1610) am 13. April 1598 das Toleranzedikt von Nantes, in dem er vordergründig den Nichtkatholiken bzw. den evangelischen Protestanten die Ausübung ihrer Religion in Frankreich garantierte. Aber da er unvermindert die Glaubenseinheit im Blick hatte, blieb die Unterdrückung von religiös Andersdenkenden trotzdem ungestraft. Mit dem späteren König Ludwig XIV. (1643–1715) erlebten die evangelischen Protestanten und damit auch die Anhänger von Calvin eine gewaltige Unterdrückungswelle. Dieser Herrscher scheute nicht davor zurück, neben Repressalien auch Gewalt als probates Mittel für die Durchsetzung seines Grundsatzes: »Une foi, une loi, un roi« (dt. »ein Glaube, ein Gesetz, ein König«) anzuwenden. Der König ging nämlich davon aus, zur Sicherung seiner Macht, nicht auf die katholische Kirche verzichten zu können. Von daher duldete er kein weiteres religiöses Bekenntnis neben der katholischen Staatsreligion.

Somit wurde das relativ tolerante Edikt von Nantes widerrufen und durch das harte Edikt von Fontainebleau am 18. Oktober 1685 ersetzt. Das bedeutete, dass die Ausübung des protestantisch-reformierten Glaubens verboten sowie der Abriss aller bestehenden reformierten Tempel (so wurden deren Kirchen damals bezeichnet) befohlen wurde. Den Pastoren bzw. Pfarrern blieb nur übrig, entweder ins Exil zu gehen oder sich zu bekehren. Für jeden Gläubigen gab es also nur noch die katholische Religionszugehörigkeit. Qual, Not, Leid und Ermordung gehörten fortan für die französischen Protestanten zum Alltag. Um zu überleben, mussten sie sich daher öffentlich zum katholischen Glauben bekennen und diesen auch demonstrieren oder sie mussten Frankreich verlassen.

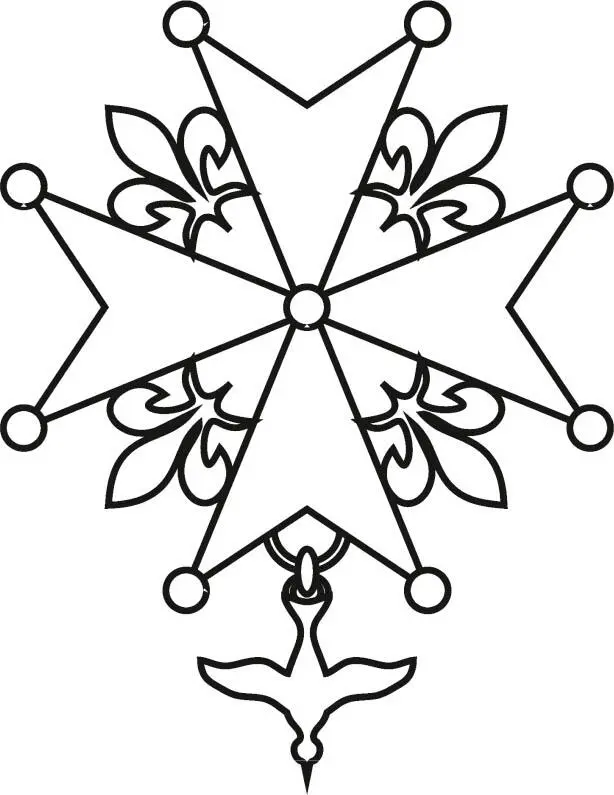

Das Hugenottenkreuz, Kennzeichen der französischen Protestanten, stammt vermutlich von einem Goldschmied aus Nîmes um 1688 .

Die Protestanten, die zwangsweise und gegen ihre Überzeugung diesem Postulat folgten, wurden als Neukonvertierte bezeichnet. Fortan mussten sie auf die strenge Einhaltung des sonntäglichen Messebesuchs und aller katholischer Sakramente von der Taufe bis zum Empfang der letzten Ölung in der Todesstunde achten. Daher übten nicht wenige Neukonvertierte ihren reformierten Glauben nur noch heimlich zu Hause aus. Alternativ fanden ihre Versammlungen unter freiem Himmel an abgelegenen Orten statt. Wenn aber diese Treffen entdeckt wurden, dann erwarteten die »Widerspenstigen« Strafen im Gefängnis oder auf den Galeeren. Als Ausweg gab es nur das Wagnis der – strengstens verbotenen – Flucht ins Ausland, wobei die Menschen alles, was sie an Hab und Gut besaßen, zurücklassen mussten. Etwa 170.000 französische Protestanten, darunter auch die Familie Baratier, nahmen die Gefahren der heimlichen Flucht auf sich. Die Wege der Refugiés führten in die Schweiz, die Niederlande und in die benachbarten deutschen Fürstentümer. Ein Großteil ließ sich in Norddeutschland oder im Herrschaftsgebiet des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620–1688) nieder. Auch im Markgraftum Brandenburg-Ansbach fanden sie offene Türen.

Begriffsklärung »Hugenotten«

Die Bezeichnung »Hugenotten« wurde zunächst von den katholischen Gegnern als Spottname verwendet. Seit 1553 war dieser in der Stadt Tours an der mittleren Loire belegt, stellte Johannes Bischoff fest. Zuvor bezeichnete man die evangelischen Christen in Frankreich, die sich im 16. und 17. Jahrhundert auf den Schweizer Reformator Jean Calvin (1509–1564) beriefen, als »Christodins«. Aber weil sich die Anhänger Calvins mit ihren heimlichen nächtlichen Zusammenkünften selbst »etwas Gespenstisches« verliehen hatten, wurden sie im verächtlichen Vergleich mit der Gestalt Hugo Capets als »huguenots« (dt. »die kleinen Hugos«) verspottet. Denn nach damaligem Aberglauben soll jener Hugo als Ahnherr und Begründer des französischen Königshauses der Kapetinger die Gassen in der Nacht als Gespenst unsicher gemacht haben.

Die französischen Protestanten bezeichneten sich selbst nie als »Hugenotten«. Und in Deutschland kam diese Bezeichnung im mündlichen Sprachgebrauch erst vor etwa hundert Jahren auf. Vor 300 Jahren nannte man die französischen Protestanten »Français Reformés« oder »Refugiés Français« (dt. »französische Flüchtlinge«) oder einfach nur »Franzosen«. Allerdings sollte man diese Bezeichnung nicht mit den Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg gleichsetzen. Diese französischen Protestanten setzten sich ganz bewusst, aus freiem Entschluss wegen ihres Glaubens und ihres Bekenntnisses zum Evangelium, dem Wagnis der verbotenen Flucht aus. Sie nahmen dabei den Verlust von Heimat, Besitz und gesicherten Einkommensverhältnissen in Kauf. Deshalb wird in diesem Buch auf die Verwendung des ansonsten üblichen Begriffs »Hugenotten« verzichtet.

DIE ELTERN FRANÇOIS UND ANNE BARATIER

Der Vater François Baratier, vermutlich ein Kaufmannssohn, stammte aus Romans-sur-Isère in der Provinz Dauphiné, wo er im Jahr 1682 geboren wurde. Als er drei Jahre alt war, floh seine Mutter Isabeau mit ihm aus religiösen Gründen in die Schweiz in den Kanton Waadtland. Nach den Aufzeichnungen von Karl Eduard Haas wurde François Baratier in Vevay und Lausanne unterrichtet, ehe er mit 17 Jahren in Berlin-Dorotheenstadt als Primaner das »Collège français« besuchte. Nebenbei war er als Erzieher in einer vornehmen Berliner Familie angestellt. Sein Wissen musste bemerkenswert gewesen sein, denn sonst hätte er nicht ohne ein vorangegangenes Studium 1710 sein theologisches Examen in Frankfurt/Oder erfolgreich ablegen können.

Читать дальше