(5) Las políticas en materia de vivienda, mercado de trabajo y servicios sociales , eficaces y con un enfoque redistributivo, para defender «el derecho a la ciudad de quienes menor capacidad tienen para vivir en ella» (Nel·lo, 1995: 789-790).

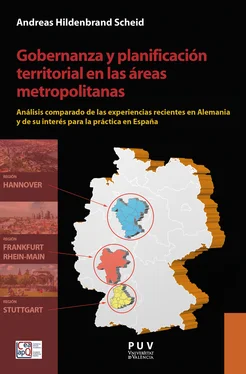

El presente libro centra el foco de atención en los dos grandes problemas y retos de carácter transversal que se plantean en las áreas metropolitanas para la acción pública:

– El problema de la insostenibilidad de la ciudad dispersa.

– El problema de la fragmentación administrativa del espacio metropolitano.

El primer problema supone, para la acción pública, el reto de orientar el desarrollo de la ciudad real de escala metropolitana hacia la sostenibilidad, es decir, lograr un desarrollo urbano-territorial respetuoso con el medioambiente y, a su vez, en consonancia con los requerimientos del desarrollo económico y la com-petitividad económica y de la cohesión social. Es el reto del buen gobierno del territorio metropolitano , que conecta con la tercera de las cinco grandes tareas de planificación y gestión en las áreas metropolitanas: la ordenación del territorio metropolitano. Este reto y el papel central de la planificación territorial en él serán objeto del capítulo 1.4.

El segundo problema significa, para la acción pública, el reto de establecer la coherencia entre el espacio funcional y el espacio de la toma de decisión político-administrativa metropolitana. Es el reto de la buena gobernanza metropolitana . Este reto, que constituye quizás el mayor desafío dentro de la cuestión metropolitana, se tratará en el capítulo 1.3.

Entre ambos retos existe una interrelación. Un buen gobierno del territorio metropolitano (o su ausencia o inoperancia) es, sin duda, uno de los indicadores más claros para una buena (o, en su caso, defectuosa ) gobernanza metropolitana. En este sentido, la existencia de un plan de ordenación del territorio de escala metropolitana es una herramienta clave e imprescindible de cualquier gobernanza metropolitana que se sienta comprometida con el principio de desarrollo sostenible. Y, a su vez, la existencia de una fórmula institucional potente de gobernanza metropolitana es un factor que propicia la eficacia de la implementación de un plan territorial metropolitano.

2. La ciudad dispersa como forma de la ciudad real en las áreas metropolitanas: los problemas de la insostenibilidad y de la fragmentación administrativa

2.1. La insostenibilidad de la ciudad dispersa: impactos ambientales, económicos y sociales

Por sus características ya señaladas ( capítulo 1.1.1), la ciudad dispersa es una forma de ocupación del territorio que refleja un patrón de crecimiento urbano insostenible por su externalidades negativas en forma de numerosos y profundos impactos ambientales, económicos y sociales (Magrinyà y Herce, 2007; Gibelli, 2007). La insostenibilidad de la ciudad dispersa queda patente para cualquier observador atento de la nueva realidad urbano-territorial y ha sido tema de muchos estudios. Pueden destacarse aquí los trabajos de Garbiñe, Magrinyà y Herce y Gibelli en el libro de Indovina (2007) sobre La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención , así como los trabajos realizados por Rueda (1998, 1999). Asimismo, desde la investigación sobre economía urbana (Camagni 1999, 2003; Sorribes, 2012) también se han analizado las repercusiones negativas de la ciudad dispersa con los conceptos de los efectos externos negativos o costes sociales.

También se tiene una visión crítica acerca de la insostenibilidad de la ciudad dispersa desde las organizaciones internacionales. En este contexto, puede destacarse la UE con el informe de la Comisión Europea (1996) sobre Ciudades europeas sostenibles y el informe Urban sprawl - the ignored challenge , publicado en 2006 por la Agencia Europea de Medio Ambiente de la UE (European Environment Agency –EEA–, 2006), y la OECD (2012) con el ya citado Informe sobre las políticas de la ciudad compacta .

2.1.1. Impactos ambientales de la ciudad dispersa

Uno de los impactos más graves es el consumo masivo de suelo en el medio rural y natural, con pérdida de suelo fértil derivada del crecimiento urbano e infraestructural extensivo. La difusión de la ciudad sobre el territorio origina un consumo de suelo excesivo. Por ejemplo, en la región metropolitana de Barcelona, se llegó a ocupar, entre 1975 y 1992, tanto suelo como en todas las épocas históricas anteriores (Serratosa, 1994: 43). El suelo es un recurso escaso y de importancia estratégica, y su consumo excesivo en la ciudad dispersa es un proceso irreversible ya que, como recuerda Esteban (2006: 269), «la reversión de las transformaciones motivadas por la dispersión urbana es muy improbable por su elevado coste».

Asimismo, la ciudad dispersa tiene un elevado coste desde la perspectiva ecológica (Rueda, 1998) y afecta a los ecosistemas naturales con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Se producen la insularización y la fragmentación de los ecosistemas y hábitats naturales provocadas tanto por la disposición dispersa en el territorio de la población y actividades económicas, como por las fracturas y efectos barrera generados por las redes de transporte. Ambos factores incrementan las posibles interferencias sobre espacios naturales de valor ecológico y paisajístico. Otro de los problemas ambientales es el aumento de la impermeabilización del terreno por la urbanización, lo que reduce la capacidad de infiltración natural.

La dinámica del transporte en la ciudad dispersa es insostenible (Ihobe y Gobierno Vasco, 2005). La relación entre dispersión edificatoria y necesidad de transporte de personas, materiales y energía implica un uso masivo de medios de locomoción, sobre todo el coche particular. Se generan un proceso de saturación y, en consecuencia, un círculo de causación mutua del incremento de la red viaria que a su vez propician un incremento de la dispersión con un nuevo incremento de la movilidad y, al final, una nueva saturación que da lugar a que los ciudadanos demanden de nuevo inversiones para la ampliación de la red viaria. Este modelo, que origina flujos de transporte de movilidad obligada (por la separación entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo) cada vez más intensos en sentido centrífugo, centrípeto y tangencial, supone una proliferación de los viarios que se traduce en el sellado de cada vez más suelo y en la fragmentación del territorio 4.

A su vez, este modelo de transporte significa un despilfarro energético y un consumo de recursos: la demanda creciente de movilidad que se basa en el vehículo privado, derivada de la separación física de las diferentes funciones urbanas y de los servicios, hace que el transporte mecanizado sea la actividad que mayor energía consume en las ciudades actuales. Asimismo, la congestión del tráfico que provoca este modelo de transporte en las entradas de los flujos de los commuters al centro de las ciudades supone, además de pérdidas de tiempo de los ciudadanos (de forma habitual y especialmente en casos de grandes atascos), más emisiones a la atmósfera y, por tanto, una mayor contaminación del aire. Esta contaminación, además del impacto ambiental, también perjudica a la salud pública debido al aumento de enfermedades causadas por la contaminación.

Asimismo, las tipologías edificatorias de baja densidad significan una mayor superficie edificada por habitante y consumen más materiales, energía y agua (jardín, piscina, etc.). La extensión de las carreteras y de las redes de servicio (gas, agua, alcantarillado, teléfono, electricidad, fibra óptica, etc.) contribuye a un mayor consumo de suelo, energía y materiales (Ihobe y Gobierno Vasco, 2005).

Читать дальше