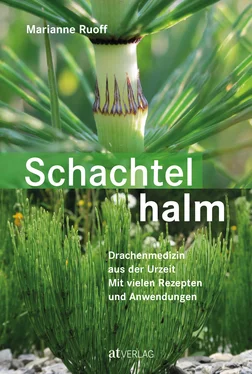

Nun will ich aber nicht weiter über die Heilkraft des Schachtelhalms sprechen, denn das tut die Autorin, die Ärztin Marianne Ruoff, eine kompetente und erfahrende Phytotherapeutin, in diesem Werk ausführlich für uns.

Ich bin sehr froh, dass sich Marianne Ruoff des Schachtelhalms angenommen hat, denn diese Pflanze ist ein wahrer Gigant, was seine Heilkraft betrifft. In Mitteleuropa verwendet man vor allem den Ackerschachtelhalm (Equisetum arvensis) als Heilmittel, alle anderen Schachtelhalmarten gelten als giftig. Zwar wusste ich aus der Literatur, dass die Indianer und Sibirier häufig auch den Winterschachtelhalm und andere Equisetum-Arten als Heilpflanze benutzten, aber was die Praxis betraf, hatte ich meine Vorbehalte. Diese Bedenken hat Marianne Ruoff mit ihrer gut recherchierten ausführlichen Arbeit zerstreuen können. Überhaupt hat sie mir diesen »pflanzlichen Verbündeten« in diesem Buch noch näher bringen können.

Wolf-Dieter Storl, Ethnobotaniker

ÜBERLEBENSKÜNSTLER AUS DER URZEIT

Sumpfschachtelhalme durchwachsen im Frühjahr das Eis.

Spielzeugnachbildungen von Panzerfischen, Naturhistorisches Museum Basel.

EINE ZEITREISE MIT UNVORSTELLBAREN DIMENSIONEN

Die Schachtelhalme führen auf dem Weg zu ihren Ursprüngen unwillkürlich auf eine Zeitreise, die spannender nicht sein könnte: Man gleitet hinein in Erdzeitalter mit sciencefictionartigem Charakter, Monsterelementen und klimatischen Zuständen, deren Dimensionen die Vorstellungskraft zu sprengen scheinen. Man zieht vorbei an Kontinenten, Tier- und Pflanzenwelten, die längst im Sog der Zeit verschwunden sind. Tief hinein geht es durch Eiszeiten und Heißzeiten, zu Urpflanzen und Urwesen aus weit zurückliegenden Epochen der Erdgeschichte. Zu riesigen Dinosauriern, denen die saftig-grünen Schachtelhalme während der gesamten Saurierära als Futterpflanze zur Verfügung standen. 1Doch noch einmal 160 Millionen Jahre weiter zurück als die Dinosaurierzeit, an einigen Erdkatastrophen und Szenen des Massensterbens vorbei hin zum Urmeer führt die Reise, bis man schließlich bei den Zeitgenossen der ersten Schachtelhalme landen. Das war ungefähr vor sagenhaften 419 Millionen Jahren, als die Erde fast ausschließlich von Wasserlebewesen bewohnt war.

Und schwups, taucht man ein in das warme Urmeer. Im türkisfarbenen Licht der Unterwasserwelt schwimmen Scharen seltsamer Fische, wogen riesenhafte bunte Blumentiere, Schwämme, Algen, Wasserpflanzen, Plankton und Kopffüßer gemeinsam im Takt der Wellen. Dieses pralle, vielgestaltige, bunte Leben findet sich auch am Meeresboden, wo unter anderem rätselhafte Gliederfüßer und Seeschnecken krabbeln und kriechen.

Forscher bezeichnen das Geburtszeitalter der Schachtelhalme als Zeitalter der Fische, so artenreich und zahlreich müssen diese Meeresbewohner damals gewesen sein. Markante Vertreter waren die bis zu zehn Meter langen Panzerfische (Placodermi ), sie besaßen einen Kiefer und gehörten zu den Wirbeltieren. Ihr durch Knochenplatten geschützter Kopf und Rumpf wirkte wie eine Ritterrüstung. Sie schwammen in einer Vielfalt von mindestens hundert unterschiedlichen Arten im Urmeer. Manche davon müssen gefürchtete Jäger gewesen sein.

Auch bis zu zweieinhalb Meter lange Stachelhaie (Acanthodii ), die den heutigen Haien ähnlich sahen und am Vorderrand ihrer Flossen einen stützenden und wohl auch wehrhaften spitzen Stachel besaßen, bevölkerten in großen Mengen und vielen Arten das Urmeer. Quastenflosser (Coelacanthiformes) dagegen besaßen mit Knochen und Muskeln versehene kräftige Brust- und Bauchflossen, die in ihrem Bau den Gliedmaßen von Landtieren sehr ähnlich waren. Ganz besonders ausgestattet waren die mit den Quastenflossern verwandten Lungenfische (Dipnoi ), konnten sie doch sowohl im Wasser wie auch außerhalb davon atmen: Sie hatten Lungen und Kiemen. Ihre Erbsubstanz stand nach genetischen Forschungen den stammesgeschichtlichen Wurzeln aller Wirbeltiere nahe. Deshalb geht man heute davon aus, dass Lungenfische die Vorfahren der ersten landbewohnenden Wirbeltiere, der Säugetiere bis hin zum Menschen sein könnten.

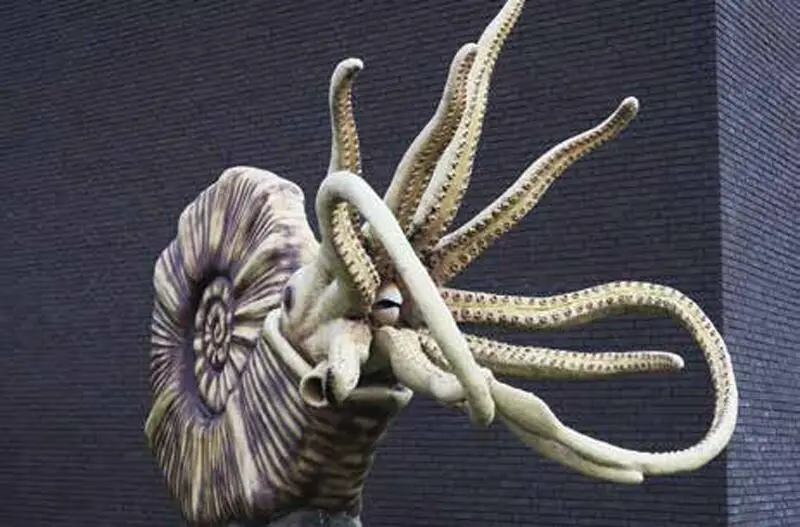

Die Mannigfaltigkeit des damaligen Urmeers wurde geschmückt von einer Armada von bunt schillernden Kopffüßern, zu denen Ammoniten, Perlboote und Geradhörner gehörten. Dazwischen wuchsen vielgestaltige Wasserpflanzen, bunte Blumentiere wie Korallen, farbenfrohe Seeanemonen, zarte Seelilien und Schwämme. Plankton mit Algen und Kleinstlebewesen standen an der Basis der Nahrungspyramide. Der Boden war außerdem belebt durch bis zu zwei Meter lange Seeskorpione und dreilappige Trilobiten – das sind panzerbewehrte Gliederfüßer, deren Aussehen an Kellerasseln erinnert.

Mit zunächst ungefähr zweihundert Arten begannen in diesem Zeitalter die Ammoniten, sich weltweit massenhaft auszubreiten. Ammon war die griechisch-römische Bezeichnung für den ägyptischen Sonnengott Amun-Re, der mit Widderhörnern dargestellt wurde, die den spiralig gewundenen und ähnlich gerillten Ammoniten sehr ähneln. Sie entwickelten eine unglaubliche Vielfalt an wunderschönen Formen und zierlichen Oberflächenmustern aus Wülsten, gespaltenen und ungespaltenen Rippen, Rillen, dornigen oder knotigen Anhängseln und erreichten später Dimensionen von gigantischen 30 000 bis 40 000 Arten.

Manche waren nur einen Zentimeter groß, viele wurden größer, bis dreißig Zentimeter und mehr. Vermutlich gab es kleinere Ammonitenmännlein und größere Ammonitenweiblein. Wie heutige Muscheln und Schnecken besaßen sie ein schützendes Gehäuse mit schöner perlmuttschimmernder Oberfläche. In dieses Gehäuse zogen sie bei Gefahr die weichen Fangarme und den Kopf zurück. Ihr papageienähnlicher Schnabel konnte mit seiner Raspelzunge die Nahrung aus Plankton, Schneckenlarven und kleinen Krebstieren fein zerkleinern.

Hai-Fossil, Urweltmuseum, Holzmaden.

Versteinerte Ammoniten, links mit geschliffener Oberfläche, rechts mit erhalten gebliebener Perlmutteroberfläche.

Versteinerte, ca. 500 Millionen alte Trilobiten aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums Bern.

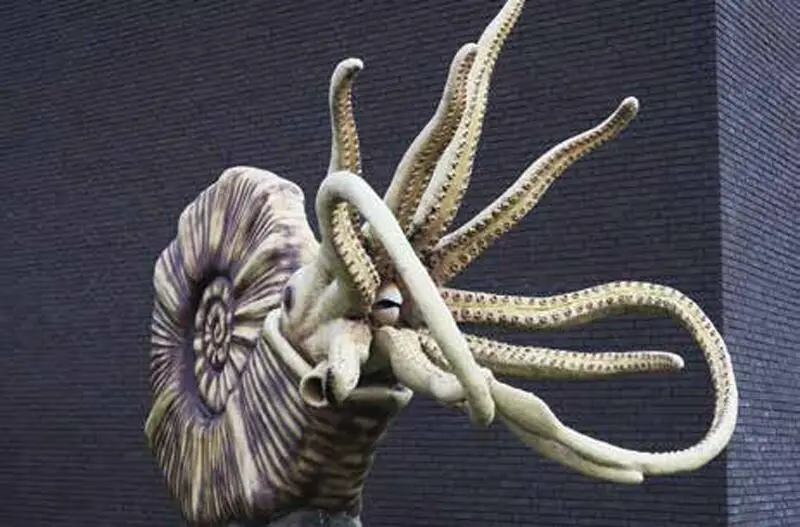

Rekonstruktion eines Ammoniten, Urweltmuseum, Holzmaden.

Neben den Ammoniten gab es die mit ihnen verwandten Nautiloideen, mit geraden, hornförmig gebogenen bis zu spiraligen bunten und ebenfalls perlmuttschimmernden Gehäusen. Manche der mit insgesamt 900 Gattungen bezifferten Nautiloideen hatten die 70 Millionen Jahre zuvor auftretende Kaltzeit nicht überlebt, andere starben während des hier beschriebenen Erdzeitalters des Devon zunehmend aus, wieder andere vermehrten sich in späteren Zeitaltern massenhaft, wie die im Jura 200 Millionen Jahre später auftretenden Belemniten, deren versteinerte Gehäuse im Volksmund »Donnerkeile« genannt werden. All diese Lebewesen waren Zeitgenossen der ersten Schachtelhalme.

Читать дальше