En todo este conjunto de prácticas concurren repertorios de memorias políticas del pasado reciente, como el uso de capuchas, realización de barricadas o lanzamiento de bombas molotovs, prácticas recurrentes en manifestaciones estudiantiles y poblacionales. Pero también se recurre a repertorios novedosos disponibles gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, como el uso de escudos y mascarillas, la neutralización de las bombas lacrimógenas introduciéndolas en bidones con agua y bicarbonato, el picado de piedras y el uso de punteros láser para dificultar la vista del personal policial, prácticas tomadas de experiencias de luchas en Hong Kong y de otras partes del mundo en años recientes.

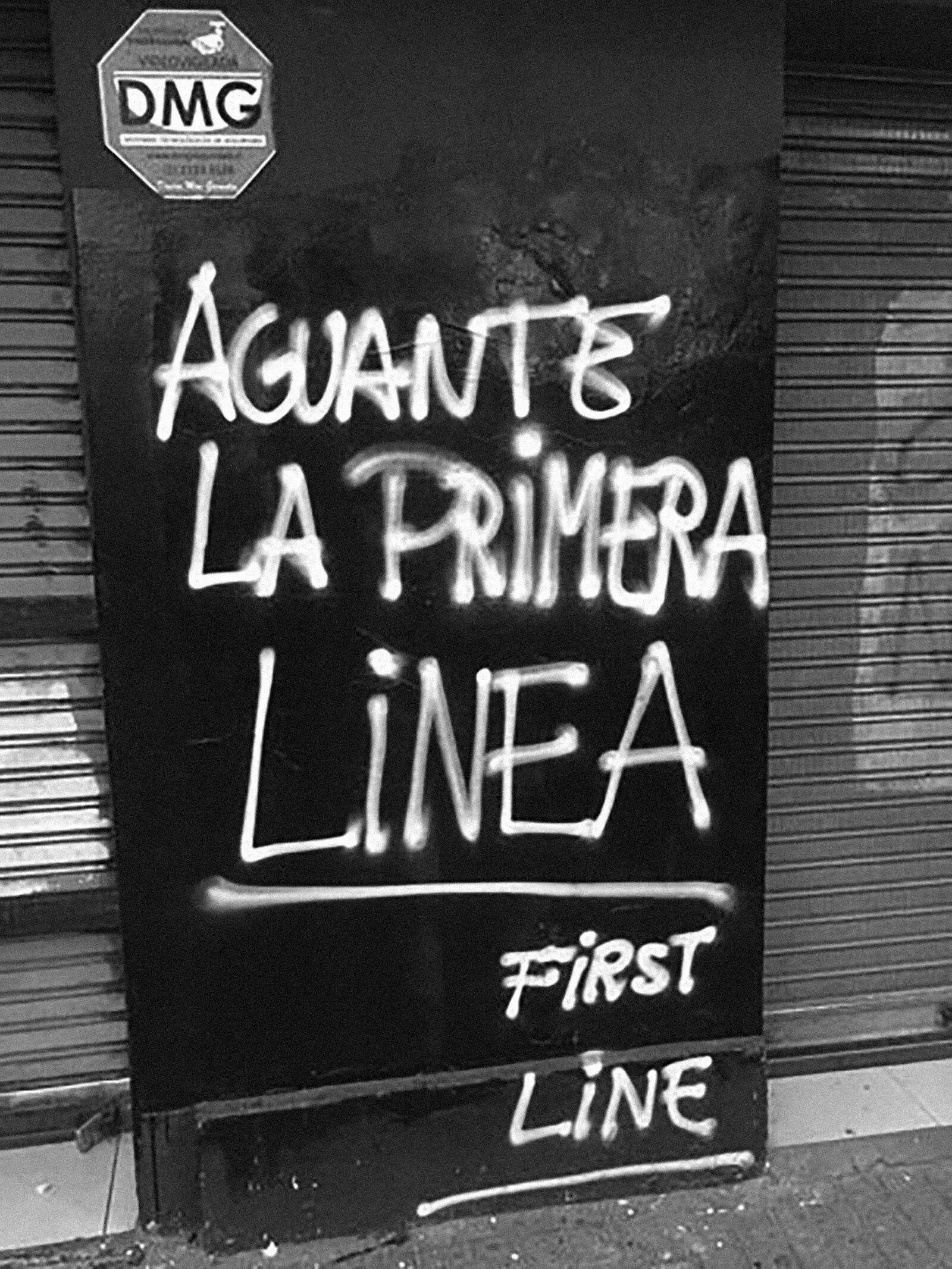

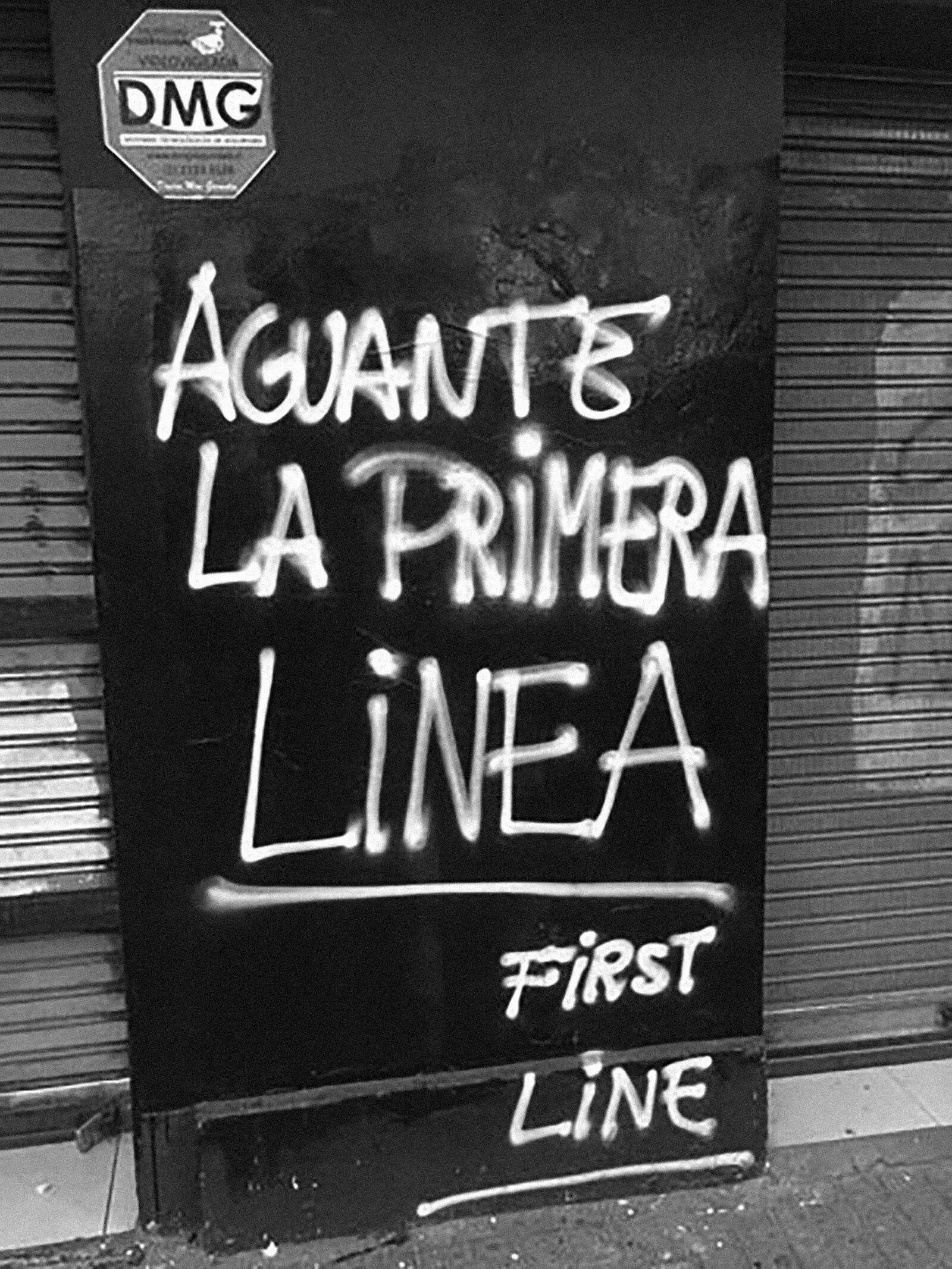

El aguante de la Primera Línea supone sobreponerse al miedo. Es poco probable que alguien no sienta miedo estando ahí. Los gases lacrimógenos dificultan la respiración, el ruido de los disparos de las escopetas de los carabineros, las cargas de los carabineros a pie o en vehículos, las personas que son heridas durante los enfrentamientos, crean un ambiente tenso e intimidante en el que se sabe que es posible ser herido y/o detenido. Pese a esto, la convicción y compromiso de todos resulta contagiosa y un importante estímulo para sobreponerse al miedo. Además, hay otros aspectos de lo que ahí sucede que ayudan a hacer el aguante en la Primera Línea: la música, los gritos de consignas e insultos a carabineros, los chistes, los gestos de solidaridad y apoyo mutuo, las muestras de cariño y preocupación. Sin embargo, esto no implica que este sea un espacio exento de problemas, también hay tensiones y conflictos internos respecto de las formas de actuar, particularmente en relación al uso de la violencia como forma de resistencia y acción política, ya que, si bien esta es practicada y legitimada, no siempre hay acuerdo respecto de sus límites e intensidades. Sin embargo, la violencia política de la Primera Línea fue adquiriendo mayormente un perfil de enfrentamiento con las fuerzas represivas, diferenciándose de otras expresiones de violencia como los saqueos y destrucción de locales comerciales.

Las distintas dimensiones del aguante en la Primera Línea a la que me he referido dialogan con otras expresiones de protesta desarrolladas en el espacio público desde el 18 de octubre, como las diversas expresiones de manifestación en los territorios, como caceroleos, barricadas, marchas y concentraciones. En este sentido, el aguante no es exclusivo de la Primera Línea. Es por esto que más que hablar de estallido social, propongo más bien hablar de levantamiento, siguiendo los planteamientos de Didi-Huberman (2016) y Judith Butler (2016). Para estos autores, una revuelta social implica no solamente un rechazo al orden establecido sino también un movimiento individual y colectivo contra ese orden caracterizado por despliegue disruptivo de fuerzas físicas y psíquicas que literalmente y simbólicamente levantan a los sujetos, quienes se yerguen y “ponen el cuerpo” para seguir y retomar la idea planteada en un inicio respecto del aguante. Correr, gritar consignas, lanzar piedras, llevar una bandera, un lienzo o una pancarta, marchar, implican un desenvolvimiento colectivo y articulado de cuerpos que operan bajo una lógica compartida de “estar ahí” y resistir, ya sea violentamente para quienes se ubican en la Primera Línea, ya sea de otras formas para quienes no se posicionan directamente frente a las fuerzas policiales.

El fenómeno de la Primera Línea puede concebirse como un fenómeno de violencia política resistente a la violencia política de Estado que implica la represión policial, dado que una buena parte de las y los participantes conciben su acción como una forma de defender a quienes se manifiestan pacíficamente. Es justamente esa dimensión defensiva que ha contribuido a su reconocimiento y validación por parte de un sector de la ciudadanía movilizada, particularmente cuando existe una percepción generalizada de que la represión ha incurrido en masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que además han permanecido en su gran mayoría en la más absoluta impunidad. De hecho, las muestras de agradecimiento hacia la Primera Línea son frecuentes tanto en las manifestaciones mismas como a través de redes sociales. Sin embargo, cabe precisar que también hay sectores de la Primera Línea para los cuales su acción no es meramente defensiva, sino que se inscribe en una concepción política más global que tiene como horizonte el derrocamiento del Gobierno y la transformación del sistema capitalista neoliberal.

En tanto expresión novedosa de violencia política resistente, que sin embargo se encuentra inscrita en una tradición histórica de resistencia a la violencia policial en Dictadura y en los gobiernos posdictatoriales, es necesario profundizar en las diversas dimensiones que se ponen en juego en la Primera Línea, como el género, las posiciones generacionales, las memorias políticas con las que dialogan o se construyen, las convicciones políticas, las reivindicaciones y demandas, y las formas de organización y ocupación del espacio público, entre otras. Como ya señalé en un comienzo, la Primera Línea es una de tantas expresiones del descontento y la organización social durante el levantamiento, que pone en escena prácticas en las que se articulan elementos novedosos con otros más tradicionales, la política con la cultura popular y de masas, la memoria con la imaginación, por lo que se hace necesario seguir investigando para comprender el momento actual de la sociedad chilena y sus proyecciones, ojalá desde una perspectiva dialógica que vaya más allá de los prejuicios y estereotipos sobre sujetos como las y los que integran la Primera Línea.

© Roberto Fernández Droguett

©️ Leticia Benforado

Barras de fútbol: entre la negación

y el reconocimiento

Diego García

En medio de las muchas imágenes que dejó la gran marcha del viernes 25 de octubre de 2019 en Santiago, una de las que fue recibida con más entusiasmo y esperanza, fue la brindada por las barras de fútbol. La hasta entonces llamada Plaza Italia, escenario habitual de celebraciones políticas o deportivas que solían desembocar en incidentes y destrozos, esta vez se convirtió en un alegre espacio de confraternidad entre barristas de la U y Colo-Colo que rechazaban, sin mediar violencia alguna (!), al Gobierno y en general al sistema político y económico imperante. Hubo quienes, a la vista de la evidencia y admitiendo que acostumbraban subestimarlo, no tuvieron más remedio que reconocer que el presidente Piñera obraba milagros. Días más tarde hizo su aparición un gran lienzo de las principales barras del fútbol chileno que rezaba “Perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros”. Cuando el viernes 15 de noviembre, en medio de los incidentes que se habían hecho habituales en ese sector desde el inicio del estallido social, falleció el hincha de la U, Abel Acuña, quedó establecido que las acciones realizadas para brindarle en plena calle los auxilios médicos con que se intentó mantenerlo con vida, fueron resguardadas de la represión de carabineros por barristas de Colo-Colo. Semanas más tarde, con ocasión de la muerte del hincha de Colo-Colo, Jorge Mora, atropellado por un vehículo policial en los aledaños del estadio de Pedreros, el conjunto de las barras se reunió en la ahora rebautizada Plaza de la Dignidad para rendir, unidas, homenaje a Mora.

Читать дальше