Viele Frauen, die in den Dreissiger-, Vierziger- oder Fünfzigerjahren gegangen sind, können ihre Geschichte nicht mehr erzählen. Andere wollten sich nicht porträtieren lassen. Manchmal, weil die Erfahrungen, die sie gemacht haben, zu schmerzhaft sind.

In der französischen Schweiz war das Englandjahr ebenso beliebt wie in der Deutschschweiz, und auch Frauen aus der Romandie sind in England geblieben – nur habe ich keine welsche Frau gefunden, die für ein Porträt bereit war.

Auch in den Sechzigerjahren sind die jungen Frauen nach England aufgebrochen, aber unter anderen Voraussetzungen. Der Swissair-Flug Zürich-London trat anstelle der langen Reise durch Frankreich und über den Ärmelkanal. Der Kontakt zu den Familien in Dagmersellen, Pfäffikon oder Vevey blieb während des Aufenthalts in England viel enger, Telefonieren war billiger geworden, und oft kehrten sie schon nach wenigen Monaten zurück. Viele besuchten ausschliesslich eine Sprachschule und arbeiteten nicht mehr in Haushalten – etwas, das früher Töchtern aus vermögenden Familien vorbehalten war. Ab 1956 waren auch in England Au-pair-Anstellungen zugelassen. Zwar taucht der Begriff «Au-pair» schon vorher auf, und viele Frauen, die vor 1956 gingen, benutzen ihn, wenn sie ihr Anstellungsverhältnis beschreiben. Offiziell erteilte England jedoch erst ab 1956 Arbeitsbewilligungen für Au-pair-Stellen. Im Unterschied zur Haushaltshilfe oder zur Hausangestellten sind bei einem Au-pair Lohn und Freizeit klar geregelt.

Die Biografien dieser Frauen wären anders verlaufen und von anderen zeitgeschichtlichen Ereignissen beeinflusst gewesen, wenn sie in der Schweiz geblieben wären. Viele haben Männer geheiratet, die im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee, bei der Luftwaffe oder der Navy gedient haben. Was sie im Krieg erlebten, hat später die Beziehungen zu ihren Frauen geprägt. Ihre Erlebnisse waren präsent – auch wenn sie darüber geschwiegen haben: Annetta Diviani-Morosi hat nie erfahren, was ihr Mann Giuseppe im Zweiten Weltkrieg erlebt hat.

In manchen Wohnungen hängen nebst Farbfotografien der Blüemlisalp und von Schloss Windsor auch noch Reminiszenzen einer dritten Kultur: eine gehäkelte Spitzendecke aus Zypern, ein jamaikanischer Strohhut. Viele Frauen haben in England britische Staatsbürger aus ehemaligen Kolonien geheiratet oder Männer, die, wie sie selbst, von anderswoher nach England gekommen sind. Helene Alexandrou-Neeser hat in London nicht nur Englisch gelernt, sondern auch Griechisch, Bea Laskowski-Jäggli Polnisch.

Jede Geschichte ist anders, aber gewisse Dinge erzählen alle Frauen gleich. Ihre Reise begann immer in Basel. Sie fuhren mit dem Zug durch Frankreich bis nach Calais und dann mit dem Schiff über den Ärmelkanal. Für die meisten war es die erste Auslandsreise, und sie erinnern sich sehr genau an ihre Eindrücke: An die bröckelnden Fassaden und kaputten Häuser, die sie schon vom Zug aus sahen. Sie erzählen von schlecht geheizten Häusern, von den offenen Feuern in den Kaminen und vom Wind, der durch Tür- und Fensterritzen blies. Alle erwähnen das Essen: dass es weniger gab oder jedenfalls einfachere Kost, als sie es von zu Hause gewohnt waren. Die Bauerntochter Maria Gibbs-Schwaninger sagt: «Ich bekam nicht zu wenig zu essen, aber ich hatte trotzdem immer Hunger. In England wurde das Gemüse halt nur aus dem Wasser gezogen und fertig. Keine Sauce, nichts.» Es gibt aber auch Frauen, die Hunger hatten an ihren ersten Arbeitsstellen, weil sie zu wenig Essen bekamen.

Die allermeisten sprachen kein Wort Englisch, wenn sie in London am Bahnhof Victoria ankamen. Sie mussten die Sprache von Grund auf lernen. Eine Ausnahme unter den hier Porträtierten ist Augusta Bedding-Mariotta, die in Locarno auf dem Fremdenverkehrsbüro gearbeitet hatte.

Die Frauen erzählen, was ihnen wichtig ist. Was sie erzählen wollen und woran sie sich erinnern. Gleiche Themen nehmen in den einzelnen Porträts unterschiedlich viel Raum ein. Während eine Frau ausführlich von ihren ersten Monaten in England erzählt, handelt eine andere diese Zeit mit ein paar wenigen Sätzen ab. Manchmal sind sie nicht mehr sicher, wann genau etwas stattgefunden hat, und die eine oder andere Begebenheit hat sich vielleicht nicht genauso zugetragen, wie sie in Erinnerung geblieben ist.

Oft sind sie erstaunt, wenn sie hören, wie viele damals gegangen sind. Aber alle erzählen von anderen jungen Schweizerinnen, die gleichzeitig wie sie nach England gekommen oder mit denen sie befreundet gewesen waren.

Die porträtierten Frauen wurden zwischen 1917 und 1939 geboren. Zehn von ihnen sind noch vor dem Krieg oder in den Vierziger- und Fünfzigerjahren nach England gegangen und geblieben. Im elften Porträt erzählt die 1919 geborene Mina Rui-Oppliger, wie sie im Oktober 1939, kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, in einer der grössten Repatriierungsaktionen in der Geschichte des Landes von England in die Schweiz zurücktransportiert wurde.

In allen Biografien verbirgt sich sehr viel Zeitgeschichte – noch können die Frauen von ihren Erfahrungen erzählen. Sie sind die letzten Zeitzeuginnen eines vergessen gegangenen Kapitels Schweizer Emigrations- und Frauengeschichte.

Guntmadingen SH — Glemsford

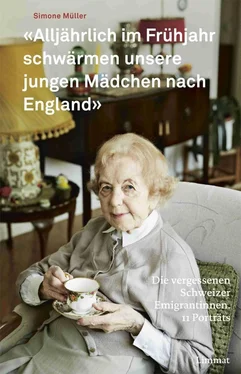

Maria Gibbs-Schwaninger am 14. Mai 2013 in Glemsford. 30 An der Wand Porträt der Mutter.

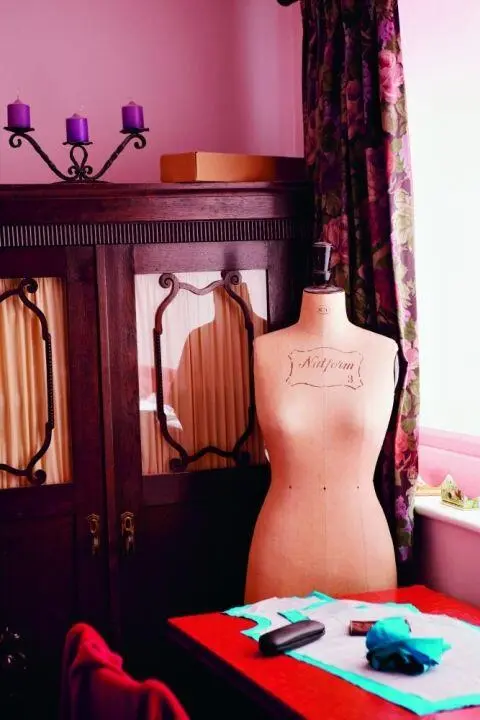

«Sieben Meter Stoff

für einen Kilt»

November 1956, Sonntagabend in Golders Green, Nordlondon. Der Tag war neblig gewesen, «gruusig», sagt Maria. Nun ist es dunkel. Maria steht vor einem Schaufenster und schaut die Schuhe in der Auslage an, als sie plötzlich eine Stimme neben sich hört. Welche Schuhe ihr denn am besten gefielen, fragt der junge Mann. Er trägt eine «hässliche runde Brille».

«Oha, dachte ich.»

Woher sie denn komme, will er noch wissen. Und ob er sie auf einen Kaffee einladen dürfe?

«Nein», sagt Maria. Sie starrt auf seine Brille.

Februar 2013. Sudbury, Grafschaft Suffolk, ein winzig kleiner Bahnhof. Am Ende des Gleises steht ein massiver Holzblock, und neben dem Holzblock eine Frau in einem roten Mantel. Sie hebt die Hand und winkt, rot lackierte Fingernägel leuchten. Ihr Auto, sagt Maria in ausgeprägtem Schaffhauser Dialekt, stehe gleich nebenan auf dem Parkplatz. Die Fahrt von Sudbury nach Glemsford dauert eine Viertelstunde. Maria hält vor einem kleinen Reiheneinfamilienhaus. «Talrose» steht auf dem Holzschild neben der Haustür – seit 1985 wohnt sie hier mit ihrem Mann Dennis.

«Talrose» – so hiess auch Marias Elternhaus, der Bauernhof in Guntmadingen, wo Maria 1932 geboren wurde und wo sie aufgewachsen ist.

«Wir hatten genug vom Nähen»

Bevor sie an jenem Sonntagabend dem jungen Mann begegnet war, hatte Maria mit ihrer Schweizer Kollegin in einem italienischen Restaurant in Golders Green Spaghetti gegessen. Für two and six, für zwei Shilling und sechs Pence, gab es dort einen grossen Teller voll. «Hunger hatte ich eigentlich immer damals.» Zwar bekommt Maria auch bei Familie Green in Hampstead genug, aber: «Die Mutter war halt eine so gute Köchin gewesen. Tadellos. In England wurde das Gemüse nur aus dem Wasser gezogen, es hatte keine Sauce daran, nichts.»

Читать дальше