In solchen Unternehmen geht der Kunde buchstäblich verloren – und er fühlt sich auch verloren: nämlich im undurchdringlichen organisatorischen Gewirr eines Unternehmens, das schlicht nicht dafür gemacht ist, ihm zu helfen. Statt dem Kunden zu helfen, schiebt das Unternehmen das Problem häufig zurück im Sinne von: selbst schuld.

Unternehmen lassen unzufriedene Kunden als Kollateralschaden zurück und vergeben genau dort ihre größte Chance: Denn wo Kunden unzufrieden sind, besteht das größte Potenzial, sich selbst in Frage zu stellen, etwas anders zu machen und das Kundenbedürfnis wirklich zu erfassen und zu erfüllen. Aber genau dies geschieht nicht, denn kein zentralistisch geführtes und prozessorientiertes Großunternehmen ist so aufgestellt, dass es sich von der Peripherie her und mit dem Input von hierarchisch tiefgestellten Mitarbeitenden neu erfinden könnte. Es ist deshalb nicht überraschend, dass sie disruptiert werden von Unternehmen, die den Fokus genau darauf legen: Wie kann ich einem Kunden mit möglichst geringem Aufwand einen möglichst großen Mehrwert erbringen und zwar genau dort, wo seine größte Unzufriedenheit ist. Wegen dieser Unzufriedenheit werden die Angriffsflächen der Großunternehmen immer größer. Und damit bieten sich für die Herausforderer vielfältige Chancen für ein erfolgreiches Gamebreaking.

| Aus der Praxis |

Lidl – Gamebreaking mit Chatbots |

Das Disruptionspotenzial ist immer dort am höchsten, wo der Kundenschmerz am größten ist. Dies ist meistens an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden der Fall. Denn die meisten Unternehmen sind organisatorisch kozentrisch aufgebaut: Im Zentrum steht nicht etwa der Kunde, sondern die Geschäftsleitung, und darum herum gruppieren sich Geschäftseinheiten und Funktionen, in abnehmender Bedeutung gegen außen. An der «Peripherie» vollzieht sich der Kundenkontakt. Je weiter weg vom Zentrum, desto tiefer im Allgemeinen die Bezahlung, die Entscheidungskompetenz und – oft bedingt durch häufige Wechsel – auch das Wissen.

Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren dramatisch ändern mit Chatbots, textbasierten «intelligenten» Dialogsystemen: Nach vielen holprigen Versuchen – etwa der 2016 stillgelegte Chatbot Anna von Ikea – werden sich die digitalen Helfer in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich durchsetzen. Mussten frühere Chatbots mühsam und mit viel menschlichem Aufwand trainiert werden, lernen heutige Chatbots dank Künstlicher Intelligenz beziehungsweise Machine Learning selbständig dazu – sie werden mit jeder Kundenanfrage «gescheiter».

Hinzu kommen enorme Fortschritte in den Natural-Language-Processing-Fähigkeiten (maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache) und Sentiment Analytics (Stimmungserkennung): Kombiniert mit einem Avatar (einer virtuellen Figur) werden Chatbots bald in der Lage sein, sich mit Menschen natürlich zu unterhalten, sich dabei situationsbeziehungsweise stimmungsgerecht zu verhalten und dank unbeschränktem Zugang zu relevanten Wissensdatenbanken zu (fast) allem Auskunft zu geben – und das rund um die Uhr, ohne Urlaub oder krankheitsbedingte Ausfälle und «brain drain» (Wissensschwund) bei Kündigungen.

Die allerbesten Chatbots in den Labors sollen bereits heute so gut sein, dass es schwer ist, sie im Dialog von menschlichen Wesen zu unterscheiden. Ein durchschnittlicher Chatbot hingegen versteht heute erst etwa 60 bis 70 Prozent der gesprochenen Sprache. Verbreitet sind deshalb vor allem Chatbots auf der Basis von Text.

Lidl setzt – aufbauend auf Facebook Messenger – die Chatbot «Margot» ein, die den Konsumenten in England zum richtigen Wein verhilft. Auf die Frage «Welche Burgunder können Sie mir empfehlen?» folgt prompt die Antwort der «persönlichen Favoriten» mit einem Mâcon Villages für 6.99 Pfund an der Spitze. Eine Spielerei? Vielleicht. Aber gemäß einer Studie des Forschungsunternehmens Spiceworks sind 2018 rund 40% der Großunternehmen dabei, solche Chatbots aufzuschalten. Denn wer obenauf schwingt, wird seinen Kunden einen so hervorragenden Service bieten können, der mit «normalen» Mitteln kaum finanzierbar wäre. Und wer früh beginnt, hat gute Chance, zum Gamebreaker in seiner Branche zu werden.

Lessons learned

■ Gamebreaking ist nicht neu, sondern war schon zu Duttweilers Zeiten gefragt. Durch die stark erhöhte Veränderungsgeschwindigkeit und tiefgreifenden Veränderungen ist die Notwendigkeit für Gamebreaking indes stark gestiegen.

■ Echte Gamebreaker können ihre Idee wie Duttweiler in einen Satz fassen: «Ich senke die Preise durch Ausschalten des Zwischenhandels und bringe die Produkte vor die Haustüre des Kunden.»

■ Gamebreaker erfinden neue Geschäftsmodelle, indem sie oft unnötige Stufen in der Wertschöpfungskette ausradieren (Zwischenhandel) und dem Kunden auf diese Weise einen Mehrwert bringen.

■ Gamebreaker stellen die Dinge auf den Kopf und lösen sich von Dingen, die «schon immer so gemacht wurden»: Nicht der Kunde geht in das Geschäft zu den Produkten, sondern die Produkte kommen zum Kunden.

■ Gamebreaker im Sinne von Disruptoren sind oft stark polarisierende, politisch nicht immer korrekte Menschen: Ein Fenster im Bundeshaus einzuwerfen ist eigentlich ein No-Go – das sollte aber nicht von der Leistung des Gamebreakers ablenken.

■ Dort, wo der größte Kundenschmerz ist, befindet sich die Stelle mit dem größten Disruptionspotenzial.

3 Es muss nicht immer Disruption sein

Gottlieb Duttweiler war ein Gamebreaker, der nicht nur eine ganze Branche revolutioniert hat (den Detailhandel), sondern als Politiker mit einer neu gegründeten Partei (Landesring der Unabhängigen) und einer Zeitung («Die Tat») enorm tiefe und breite Spuren hinterlassen hat. Diese Spuren wären noch heute wesentlich deutlicher, wenn die Nachfolger von Duttweiler mehr von seinem Geist geerbt hätten, was aber nicht der Fall ist. Fairerweise muss man sagen: Duttweiler war eine Jahrhundertfigur. Kann eine solche, in ihrem Anspruch und ihrer Wirkung erdrückende Jahrhundertfigur wirklich das Vorbild für modernes Gamebreaking sein? Schließlich ist nicht jeder von uns ein Duttweiler – und es ist auch nach dem Lesen dieses Buches nicht wahrscheinlich, dass Duttweilers gleich hundertfach aus dem Boden schießen.

Die Antwort darauf liegt in einer Begriffsklärung von Gamebreaking und Disruption. Der Harvard-Professor Clayton M. Christensen gilt als Erfinder des Begriffs «Disruptive Innovation», oft auch einfach als «Disruption» bezeichnet. Allerdings wird dieser Begriff allzu oft falsch verwendet, wie Christensen zu bedenken gibt. Er schlägt vor, drei Formen der Innovation auseinanderzuhalten.

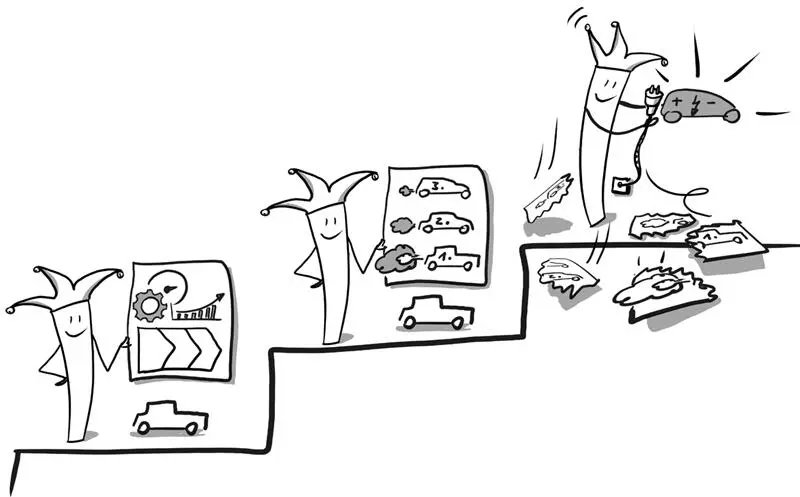

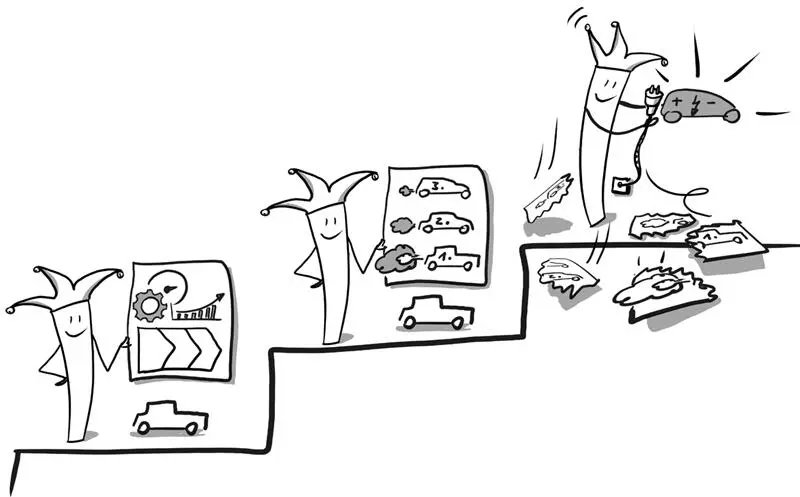

1. Effizienz-Innovation: Ein Unternehmen verbessert die Produktion oder den Verkaufsprozess und erreicht damit dieselben Resultate, aber mit geringerem Aufwand und geringeren Kosten. Ein Autohersteller gestaltet die Herstellung effizienter, beispielsweise durch Automatisierung bestimmter Arbeitsschritte. Er reduziert damit die Herstellungskosten, verändert das Produkt aber nicht.

2. Inkrementelle Innovation4: Ein Unternehmen hat ein gutes Produkt und macht dieses Produkt über die Jahre immer etwas besser. Alle paar Jahre bringt der Autohersteller verbesserte Autos in derselben Modellreihe hervor. Grundsätzlich funktionieren die aber noch gleich: zum Beispiel Verbrennungsmotor, vier Räder, Steuerrad mit darum herum organisierten Armaturen.

Читать дальше