Der Tages-Anzeiger berichtet am Donnerstag ausführlich über die Informationspanne mit den publizierten Namen. Åke Senning habe die Schuld dafür auf sich genommen, weil er seinen Jugendfreund, den Journalisten Bernt Bernholm, in den Operationssaal gelassen habe. Er übernehme die Verantwortung für den sehr peinlichen Vorfall, heisst es, und dass er die Schweizer Journalisten nicht habe brüskieren wollen.

Am Freitag wird auf der Titelseite des Blick gefragt, ob der Herzspender in den Tod gestossen worden sei. Ein Hilfsarbeiter, der mit Gautschi ein Handgemenge hatte, ist festgenommen worden. «Neuherz-Verhaftung» lautet dazu die kreative Wortlösung. Am Samstag, 19. April, die positive Meldung, dass der Herzempfänger Albert Hofmann das Bett verlassen durfte und wieder feste Nahrung zu sich nimmt. Im Tages-Anzeiger erscheint ein Interview mit Regierungsrat Bürgi zu Fragen der Ethik. Bürgi sagt, dass die Übertragung von Organen menschlich-ethische Probleme aufwerfe, die man bisher noch gar nicht vollständig umreissen könne. Die Frage, ob man die Angehörigen nachträglich informieren solle, liege im Ermessensspielraum des Arztes. «Da keine gesetzliche Pflicht zur Benachrichtigung besteht, muss man fragen, ob eine moralische Pflicht gegeben ist.» 9

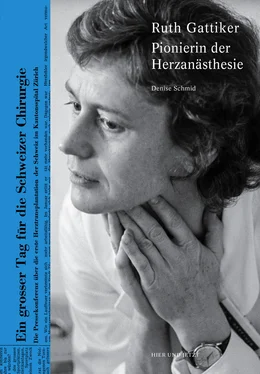

Auf diese hektische erste Woche folgten ein paar Tage Ruhe. Während an der Pressekonferenz vom 14. April noch angekündigt wird, regelmässige Bulletins über die Gesundheit des Empfängers zu veröffentlichen, werden diese nach zehn Tagen schon eingestellt. Was soll man noch berichten, es sieht im ersten Monat alles gut aus. Die Operation ist problemlos verlaufen. Emil Hofmann kann nach einer Weile aufstehen. Ruth Gattiker erinnert sich, wie er in Anzug und Krawatte stolz mit der Oberschwester Mary im Garten des Kantonsspitals spazieren geht.

Am Samstag, 26. April, eine Erfolgsmeldung auf der Blick-Titelseite: «Das Zürcher Herzwunder dauert schon zwölf Tage!» Darunter gross das Bild von Albert Hofmann, der strahlend im Krankenbett vor seinem Essen sitzt. Dazu heisst es: «Er schlemmt, er plaudert, er spaziert – und rasiert sich sogar selbst.» Der Artikel mutet an wie das grosse, glückliche Finale einer zwei Wochen am Köcheln gehaltenen Geschichte. Danach herrscht Schweigen.

Im Kantonsspital ist man in den ersten vier Wochen positiv gestimmt. Albert Hofmann erholt sich tatsächlich schnell. Das strahlende Bild im Blick ist nicht geschönt. In der ersten Zeit wirkt die Behandlung. Man bemüht sich, die Gewebeabstossung mit einer immunosuppressiven Therapie zu verhindern. Dafür stehen die Medikamente Azathioprin, Prednison und Antilymphozytenglobulin (ALG) zur Verfügung. Als Nebenwirkung von Prednison tritt bei Hoffmann Diabetes auf, der mit Insulin bekämpft wird. Die Dosierung der Medikamente soll mit der Zeit gesenkt werden. Doch einen Monat nach der Transplantation werden Fieber, Pulsanstieg und eine Potenzialabnahme im EKG festgestellt. Das deutet auf eine Abstossung hin, wobei man gar nicht genau weiss, welches die Anzeichen für eine Abstossung sind. Der Patient erhält wieder mehr Prednison und ALG, und sein Zustand bessert sich, um sich am 3. Juni wieder zu verschlechtern. Er hat hohes Fieber, sehr tiefen Blutdruck und eine erhöhte Herzfrequenz. Auf dem Röntgenbild ist ein grösserer Herd in der Lunge erkennbar, und im Speichel werden verschiedene Bakterien festgestellt. Trotz massiver Antibiotikatherapie tritt keine Besserung ein. Die Infektion auf der Lunge wird mit einem Katheter drainiert. Wieder einen Monat später, am 7. Juli, wird in der Lunge eine weitere Kaverne entdeckt. Der Patient muss nun künstlich beatmet werden, die Herzfunktion lässt weiter nach, und am 14. Juli stirbt Emil Hofmann um 12.35 Uhr, fast auf die Stunde genau drei Monate, nachdem ihm das neue Herz eingepflanzt worden ist.

Die Schlussdiagnose lautet: «Status nach Herz-Allotransplantation am 14.4.69. Status nach immunosuppressiver Therapie. Status nach zweimaligen, beherrschbaren Abstossungskrisen. Diabetes mellitus. Zwei Lungenabszesse im rechten Ober- und Mittelgeschoss mit Pseudomonas und Aspergillus fumigatus. Wahrscheinlich diffuse Aspergillose, insbesondere infektiös toxische Leberschädigung. Schwere herdförmige Hirnschädigungen wahrscheinlich embolisch.» 10Ruth Gattiker fasst die Gründe für Hofmanns Tod so zusammen: «Er hat sich im Spital Pilze eingefangen, denen man nicht mehr Herr wurde. Er ist letztlich von innen von der Pilzinfektion aufgefressen worden. Kein schöner Tod.» Die Ärzte müssen Albert Hofmanns Ende hilflos zusehen.

Während der Beginn der Geschichte noch mit seitenfüllenden Bildern und Texten gefeiert wurde, meldet der Blick das Ende nur noch als kleinen Beitrag auf der letzten Seite der Ausgabe vom 16. Juli 1969 unter dem Titel «Zürcher Neuherz-Wunder scheiterte an Infektion». Das Herz habe bis zum Schluss tadellos gearbeitet, heisst es beinahe rechtfertigend. Nur die Infektion sei schuld am Tod. Dass die Infektion ursächlich mit den Abwehrmassnahmen gegen die Abstossung des fremden Gewebes – welche das Immunsystem schwächten – und damit mit der Herztransplantation zu tun hatte, wäre zu viel der medizinischen Information.

Zwischen Bewunderung und Unbehagen

Die Medien, insbesondere das Boulevardblatt Blick, arbeiten dankbar mit dem Emotionspotenzial und der Sensationslust, die das Thema Herz bietet. Liebe und Tod, die zwei grossen Grundthemen, vereint in der Symbolik eines Organs. Dass es über die Jahrhunderte hinweg in Dichtung und Literatur mit besonderer Bedeutung aufgeladen worden ist, zeigt sich sehr schön in der Vielfalt der Begrifflichkeiten und seiner Metaphorik in der deutschen Sprache: Das Herz kann klopfen, pochen, hämmern, schlagen, zittern, flattern, schmachten, jubeln, erwachen, glühen, versagen, brechen und zerspringen. Man kann es verschenken, stehlen, es auf der Zunge haben, und es kann einem in die Hose rutschen. Es kann einem ein Stein vom Herzen fallen, oder man trägt ein Kind unter dem Herzen. Man hat etwas auf dem Herzen oder muss seinem Herzen Luft machen. Mal trifft einen etwas mitten ins Herz, oder man tut es nur halben Herzens. Ein Herz kann kalt, heiss, steinern, gross, gütig, grosszügig oder weich sein. Seit Urzeiten ist das Herz mehr als ein Muskel oder eine Pumpe, es ist Sitz unserer Gefühle und Beflügler unserer Fantasie. Die Griechen hielten das Herz für das wichtigste Organ des Menschen, den Sitz seiner Seele. 11Aus dieser symbolischen und über alle Schichten und Zeiten hinweg gewachsenen Überhöhung und Symbolkraft des Herzens lässt sich auch ein Teil der Sensationslust am Thema Herztransplantation, die die Medien 1969 erfasst, ableiten, und die den Blick zu Wortkreationen wie «Neuherz-Verpflanzung», «Herzwunder» oder «Herzraub» inspiriert.

Die Berichterstattung in den Zürcher Medien deckt sich mit Eckart Roloffs Analyse der Reaktionen der deutschen Presse auf Christiaan Barnards erste beide Herztransplantationen eineinhalb Jahre zuvor. Roloff schreibt, dass die Reaktionen der Presse auf die Herztransplantation zur Metapher für medizinische Innovation und zum Modellfall für Sensation wurden. Der Hauptakzent in der Berichterstattung habe nicht «auf der Verständigung über Komplexe wie die juristischen oder sozialmedizinischen Phänomene oder auf der einsichtigen Erklärung der Gewebeunverträglichkeit, sondern auf einer individualisierenden Sicht» 12gelegen. Damit habe die publizistische Entdeckung des Patienten eingesetzt. Nicht anders ist es eineinhalb Jahre später in Zürich, wenn der Blick über die Sorgen der Eltern des Herzspenders schreibt oder darüber, dass der Herzempfänger feste Kost gegessen und mit seiner Frau telefoniert habe, sein Tod aber weder kritisch hinterfragt noch medizinisch erklärt wird.

In allen drei Tageszeitungen finden sich ausführliche Reaktionen des Publikums in den Leserbriefspalten. Das Bild ist heterogen und reicht von grosser Bewunderung für den Chirurgen Åke Senning bis zur Verurteilung, dass niemand die Eltern des Spenders um Erlaubnis gefragt hat. Dass die Transplantation Sinnbild für ein neues, technisches Machbarkeitsdenken in der Medizin ist, stösst mehreren Lesern auf. Auf der Leserbriefseite des Blick heisst es dazu am 23. April 1969: «[…] Das zeigt einmal wieder die Mentalität eines Teils der Ärzteschaft auf, der in einem Organ wie das menschliche Herz lediglich eine Pumpe sieht, die ersetzt werden kann […]», oder: «Was die heutige Wissenschaft betrifft, in Sachen Mondlandung und Herzverpflanzungen an todgeweihten Mitmenschen, so arbeiten diese Herren Wissenschafter, Techniker, Ingenieure, Astronauten etc. gegen die Naturgesetze Gottes.» Und in der NZZ schreibt am 25. April 1969 ein Leser oder eine Leserin unter dem Kürzel W. K.: «Die Frage, die unverzüglich zur Diskussion gestellt werden muss, ist einfach: Wird der Mensch als Persönlichkeit in einem Grade ernst genommen, dass auch seine Leiblichkeit über den Tod hinaus als grundsätzlich unantastbar betrachtet wird, oder sieht man in einem Leichnam nur noch ein Ersatzteillager, das von Professoren, Chirurgen und Studenten nach Gutdünken und Willkür ausgeräumt wird? Besteht nicht doch ein Unterschied zwischen dem Sihlfriedhof und einem Autofriedhof?»

Читать дальше