Was für die lateinische Bibel Hieronymus war, wurde für die deutsche Bibel Martin Luther. Obwohl es schon vor Luther deutsche Übersetzungen gab, setzte sich Luthers Übersetzung schnell als eine elegante Version durch, die bis heute großes Ansehen genießt und stark zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache beitrug.

Im deutschen Sprachraum gibt es heute neben der Einheitsübersetzung noch eine ganze Reihe anderer Übersetzungen, die sich verschiedener Anliegen annehmen. Manche suchen eher die Nähe zum Text in der Originalsprache. Dazu gehören Übersetzungen wie die Revidierte Elberfelder Bibel oder die Zürcher Bibel. Andere versuchen, den Text durchaus frei, aber sinngemäß in eine moderne Sprache zu kleiden. Dazu gehören die Gute Nachricht Bibel. Oft kommt es hier zu Paraphrasen der originalen Texte. Der Spagat, den jede Übersetzung zu leisten hat, ist der zwischen der Treue zur Originalsprache und der Verständlichkeit des Textes in der modernen Sprache. Bei liturgisch gebräuchlichen Übersetzungen kommt noch dazu, dass die Texte auch eine sprachliche Form haben sollen, die dem Anlass angemessen ist.

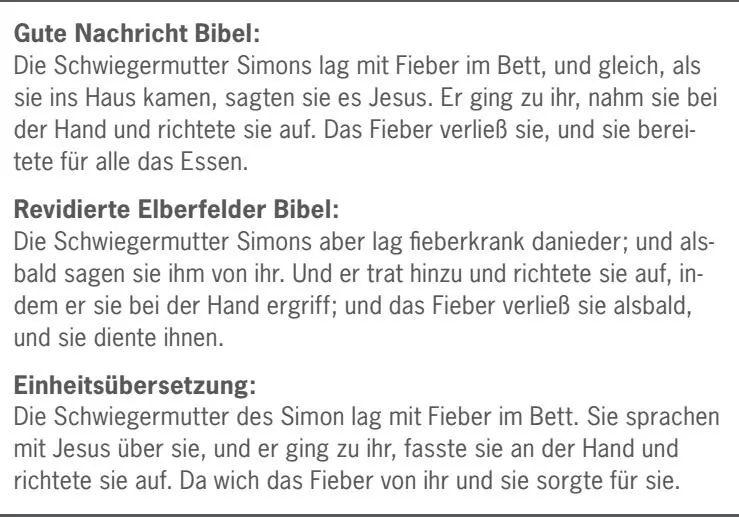

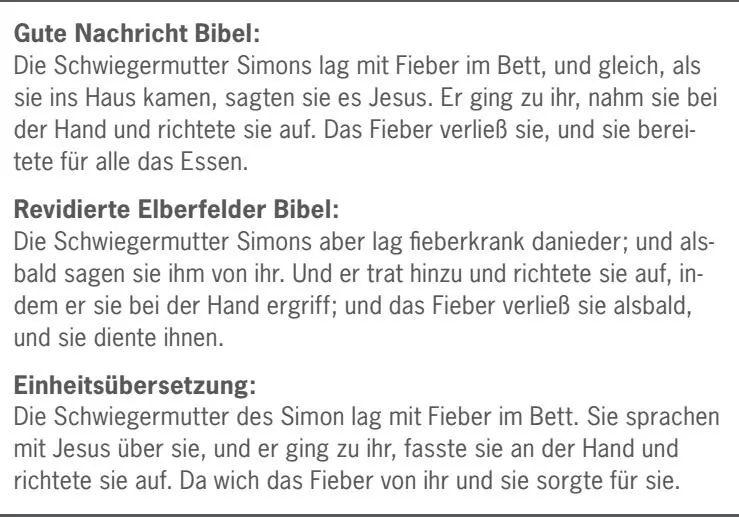

Abbildung 5: Übersetzungsvergleich für Mk 1,30–31

Ein typisches Beispiel für unterschiedliche Zugänge zu Übersetzungstechniken findet sich im Markusevangelium. Bei den Zeitwörtern wechselt Markus im Originaltext ständig zwischen Gegenwarts- und Vergangenheitsformen, oft sogar im gleichen Satz. Gleichzeitig beginnt Markus fast jeden Satz mit „und“ oder „und sofort“. Die Revidierte Elberfelder Bibel übersetzt beides sehr treu, man kann also diese Phänomene auch in der Übersetzung verfolgen. Daher eignen sich solche Übersetzungen sehr gut für das Bibelstudium in modernen Sprachen. Die Einheitsübersetzung glättet beide Phänomene, indem sie durchgängig Vergangenheitsformen verwendet und Sätze eher selten mit „und“ beginnen lässt. Dadurch wird der Text sehr viel leichter lesbar und in liturgischen Kontexten auch hörbar.

Ein besonderes Problem moderner Übersetzungen ist die Frage nach inklusiver Sprache. Es wird noch verschärft, wenn kirchliche Autoritäten ausdrücklich inklusive Übersetzungen für den liturgischen Gebrauch untersagen, wie geschehen mit der vatikanischen Instruktion Liturgiam Authenticam aus dem Jahr 2001. Hier werden moderne Sensibilitäten getroffen, die den antiken Autoren unbekannt waren. Oft benutzen die Evangelien männliche Pronomina, die aber auch Frauen mit einschließen. Dies in einer Übersetzung zu berücksichtigen ist äußerst schwierig. So heißt es in Lk 9,23 nach der Zürcher Bibel: „Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich, Tag für Tag, und so folge er mir!“ Die Bibel in Gerechter Sprache aus dem Jahr 2006 behilft sich mit einer Paraphrase: „Wenn ihr mir folgen wollt, so müsst ihr euch verleugnen und euer Kreuz tragen, jeden Tag, und mir nachfolgen!“ Schwieriger noch wird es bei männlich geprägten Gottesbezeichnungen wie „Vater“. Die Frage nach inklusiver Sprache ergibt sich jedoch zwingend aus dem Anspruch biblischer Texte und der Evangelien im Besonderen, Texte für alle Menschen zu sein, nicht nur Kuriositäten aus einem literarischen Antiquitätenkabinett.

c. Kanonbildung

Schon im 2. Jh. stellte sich die Frage, welche Evangelien überhaupt eine besondere Autorität genießen sollten. Markion (ca. 85–160), ein reicher Kaufmann in Rom und unter gnostischem Einfluss, stellte die Frage explizit, indem er behauptete, dass lediglich das Lukasevangelium, und dies nur in Auszügen, kirchliche Autorität genießen sollte; die anderen Evangelien seien zu sehr den jüdischen Gottesvorstellungen verhaftet. Während Markion sich nicht durchsetzen konnte, löste er doch eine lebhafte theologische Debatte aus. Gegen Ende des 2. Jh.s vertritt Irenäus von Lyon (ca. 135–ca. 202) die These, dass die vier Evangelien, neben anderen Schriften, eine besondere Autorität in der Kirche besitzen und als kanonisch gelten. Dieser Begriff leitet sich vom griechischen kanōn ab, was so viel bedeutet wie Maßstab oder Messlatte, ein im Bauhandwerk benötigtes Werkzeug.

Mit Irenäus war die Kanondebatte nicht abgeschlossen, sondern wurde weiter verfeinert und mit neuen Argumenten unterlegt. Tatsächlich zählte Irenäus nicht alle heutigen neutestamentlichen Schriften zum Kanon. Doch im Laufe der Zeit kristallisierten sich vier Kriterien heraus, mit denen die besondere Autorität der neutestamentlichen Schriften gefasst wurde:

– Die Schriften sind apostolischen Ursprungs.

– Die Schriften sind in der gesamten Kirche in Gebrauch.

– Sie eignen sich für den liturgischen Gebrauch.

– Alle Schriften transportieren in ihrer Verschiedenheit doch eine einheitliche Botschaft.

Die Kanondebatte hielt lange Zeit an, selbst Luther war noch geneigt, einige Bücher des Neuen Testaments aus dem Kanon auszuschließen. Doch die vier Evangelien waren ab dem Ende des 2. Jh.s nicht mehr umstritten. Athanasius von Alexandrien führt als Erster im Jahre 367 den neutestamentlichen Kanon in seinem heutigen Umfang an. Für die katholische Kirche wurde der Kanon vom Konzil von Trient im Jahr 1546 endgültig festgelegt.

Die Kanondiskussion zeigt, warum die Evangelien als Zeugnisse von Jesus ein so hohes Ansehen genießen. Sie sind auch heute noch der privilegierte Zugang zu den Taten und Lehren Jesu. Dies äußert sich darin, dass sie nicht nur dem privaten Studium oder einer kollektiven Theologie dienen. Sie bleiben der Maßstab, an dem sich christliche Authentizität und Glaubwürdigkeit messen lassen müssen. Daher bleiben sie auch zentrales Ereignis der liturgischen Feier des Glaubens.

d. Inspiration

In etwa gleichzeitig mit der Kanonbildung entstand in der theologischen Entwicklung auch die Idee der Inspiration. Grundsätzlich ist sowohl die Terminologie als auch die grundlegende Theorie der Inspiration schon im Neuen Testament selbst angedeutet: „Jede von Gott eingehauchte Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit“ (2 Tim 3,16).

Der zweite Timotheusbrief stellt hier zur Diskussion, dass es Schriften gibt, die „von Gott eingehaucht“ sind, so als ob Gott die betreffenden Schriften mit seinem Geist beatmet hätte. Der Kirchenvater Hieronymus (347–420), als großer Interpret und Übersetzer in die Geschichte der Exegese eingegangen, übersetzt das griechische Wort mit dem lateinischen Adjektiv inspiratus, inspiriert. Daher leitet sich der Begriff „Inspiration“ ab. Die theologische Entwicklung während der Zeit der Kirchenväter interpretiert diese Einhauchung so, dass Gott selbst der Urheber der Schriften ist. Grundsätzlich ist dies zunächst einmal eine sehr abstrakte These, die noch keine Angaben macht, wie sich menschliche Autorenschaft und göttliche Urheberschaft miteinander in diesen Schriften verbinden. Dazu hat es in der Kirchengeschichte mehrere Interpretationsmodelle gegeben, die teilweise heute noch Verwendung finden.

Mit dem Inspirationsbegriff sind zwei wichtige Thesen der Schriftauslegung untrennbar verbunden. Zum einen ist die Schrift ohne Irrtum („Inerranz“). Zum anderen ist die Kenntnis der Schrift ausreichend zum ewigen Heil („Suffizienz“). Diese beiden Themenkreise bestimmen ebenfalls die Inspirationsbegriffe.

Verbalinspiration bezeichnet die Auffassung, dass der Text in seinem wörtlichen Bestand dem menschlichen Autor von Gott eingegeben ist. Damit wird der menschliche Anteil an der Verschriftlichung minimalisiert. Varianten dieser Auffassung finden sich, wenn bestimmte Übersetzungen wie die Septuaginta oder die Vulgata als inspiriert im Gegensatz zu anderen Textformen gesehen werden. Wenn Gott selbst der Urheber der wörtlichen Wendungen ist, so ist dies natürlich auch an bestimmte Sprachen gebunden.

Читать дальше