Einen wichtigen Impuls zur Zusammenführung der textuellen und der pragmatischen Ebene geben Hempfers fiktionstheoretische Überlegungen, die sowohl textinterne als auch textexterne Aspekte der Fiktionalität in den Blick nehmen, so dass Fiktionalität als textstrukturelles und als interaktives Phänomen zwischen Rezipierenden und Text begriffen werden kann. Genau dieser Zusammenhang wird bei der empirischen Untersuchung eine Rolle spielen. Hempfers Ansatz liefert dazu passende Instrumente, indem er zwischen Fiktionsmerkmalen und Fiktionssignalen unterscheidet:

Fiktionssignale sind kommunikativ relevant und damit notwendig variabel, sie garantieren, daß ein Text von den Rezipienten bei adäquater Kenntnis der zeitgenössisch jeweils gültigen Diskurskonventionen als ein fiktionaler verstanden wird – Fiktionsmerkmale sind demgegenüber Komponenten einer Theorie, die ein solches Verständnis zu rekonstruieren versucht, indem sie explizit die Bedingungen formuliert, die vorliegen müssen, um einen Text als – mehr oder weniger – fiktional einzustufen. (Hempfer 2002a: 119)

Zentrale Fiktionsmerkmale sind die Doppelung der Sprechsituation in narrativen Texten (durch textexterne und textinterne Sprecherinnen und Sprecher bzw. reale Autorinnen und Autoren und implizite Erzählerinnen und Erzähler), ferner die bereits erwähnte ‚Als-Ob-Struktur‘ (Hempfer 2002a: 120) und eine „auffällige Ausgestaltung der textinternen Sprechsituation“ (a.a.O.). Letztere besteht in der fast unbeschränkten „Verfügungsgewalt über [die erzählte] Welt“ (a.a.O.), wie sie in nicht-fiktionalen Diskursen nicht möglich ist. Die Verfügungsgewalt des textintern Sprechenden äußert sich z.B. in den diversen Möglichkeiten der Perspektivierung und des Ausspielens erzählerischer Allwissenheit. Diese drei Merkmale lassen sich zur Modellierung der mündlich-fiktionalen Kommunikation und zur Abgrenzung des fiktionalen narrativen Diskurses gegenüber dem konversationellen Alltagserzählen nutzen.

Was das erste Merkmal, die Sprechsituation, betrifft, so sind beim konversationellen Erzählen die mündlich Erzählenden im Augenblick des Erzählens gleichzeitig Autorinnen und Autoren3 und diskursinterne Erzählende ihrer Geschichte. Eine Verdoppelung der Sprechsituation liegt nicht vor. Beim mündlich-fiktionalen Erzählen bleibt der Unterschied zwischen Autorinnen und Autoren und diskursinternen Erzählenden erhalten. Die fiktionale Erzählsituation reguliert sich über den pacte de fiction. Die mündlichen Erzählerinnen und Erzähler können den Pakt explizit machen, indem sie ihrem Publikum erklären, dass sie eine ihnen zur Verfügung gestellte, gehörte oder gelesene Geschichte erzählen werden. Selbst wenn sie die Geschichte selbst erfunden haben, sind sie doch nicht mit dem diskursinternen Erzähler ihrer Geschichte identisch. Aber sie übernehmen dessen Rolle, denn sie werden in der mündlichen Situation zu Darstellerinnen und Darstellern des diskursinternen Erzählers. Sie eröffnen als ‚präsente‘ Erzählende ihrem Publikum die Möglichkeit, sich mit ihnen gemeinsam auf das ‚Als-Ob-Spiel‘ der Fiktion einzulassen.

Das zweite Merkmal des Fiktionalen, das ‚Als-Ob-Spiel‘, liegt zum einen der erzählten Geschichte zugrunde und unterscheidet die fiktionale Erzählung von der auf Vermittlung tatsächlich erlebter Geschichten abzielenden konversationellen Erzählung. Es ist zum anderen auch als Rezeptionsprinzip präsent. Das Spielerische der Rezeption können die Erzählenden performativ verstärken durch den Einsatz entsprechender Mittel (Kap. 4.3).

Auch über das dritte Merkmal von Fiktionalität, der Verfügungsmächtigkeit über die erzählte Welt, grenzt sich das mündlich-fiktionale vom konversationellen Erzählen ab. Mündlich Erzählende können das in der Erzählung angelegte Mächtigkeitsprinzip performativ nutzen, indem sie mit dem Text und den performativen Gestaltungsmitteln flexibel umgehen. Sie können z.B. eine Passage der Erzählung kürzen, die andere ausgestalten oder das Verhalten der Figuren wie ein allwissender Erzähler verbal und non-verbal kommentieren und so mit der Perspektivierung der Narration spielen.

Die Fiktionsmerkmale mündlich-fiktionaler Erzählungen manifestieren sich demzufolge in textuellen und pragmatischen Fiktionssignalen. Eine wichtige Rolle beim mündlich-fiktionalen Erzählen im Klassenzimmer spielen

als pragmatische Fiktionssignale die Gestaltung der Kommunikationssituation und des Kommunikationsraumes, wozu die Übernahme der narrativen Jobs, die Haltung und inszenierte Aufmerksamkeitslenkung der Erzählenden sowie evtl. besondere räumliche Arrangements gehören,

als paratextuelle Fiktionssignale Genrebezeichnungen und weitere textexterne Ankündigungen, besonders in der Phase der Darstellung von Inhaltsrelevanz (Kap. 3.2.2),

als textuelle Fiktionssignale prototypische Oberflächensignale wie Eröffnungs- und Schlussformeln, genretypische Angaben zu Ort, Zeit und Personen (Nünning 2004c: 182) sowie narrationstypische Diskursmarker.

Auf der Ebene der konkreten unterrichtlichen Kommunikation interessieren im Rahmen meiner Studie die Bedingungen, unter denen der pacte de fiction zustande kommen kann. Für die Realisierung des mündlich-fiktionalen Erzählens genügt nicht allein die Übernahme der narrativen Jobs (Kap. 3.2.2) durch die Kommunikationspartnerinnen und -partner. Auf Seiten der Rezipierenden bedarf es der Disposition, die fiktionale Inszenierung wahrzunehmen und sich damit auf eine Interaktionsform mit der Erzählung einzulassen, die Klinkert als „ästhetische Einstellung“ (Klinkert 2004: 33) bezeichnet. Auf Seiten der Erzählenden bedarf es der Bereitschaft, das mündliche Erzählen als Inszenierung (Kap. 4.1) mit performativen Mitteln auszugestalten und damit eine Interaktionsform anzubieten, die ich in Anlehnung an die Disposition der Rezipierenden als ästhetische Angebotshaltung bezeichnen möchte. Das Zustandekommen des pacte de fiction auf der Grundlage textueller Signale und ästhetisch-interaktioneller Übereinkünfte der Kommunikationspartner macht es möglich, dass das mündliche Erzählen im Klassenzimmer zu einem ästhetischen Erlebnis der Fremdsprache werden kann. Damit ist auch je nach Lernstand, Lernalter und Fremdsprachenprofil der Rezipierenden die Möglichkeit gegeben, die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Handlung der Erzählung, sondern auch auf ihre „Gemachtheit“ (Klinkert 2004: 33) zu richten und diese sprachpraktisch zu nutzen. Die Verwandlung der narrativen Diskurseinheit in eine Aufführung wird in der Untersuchung der performativen Dimension (Kap. 4.1), die Überführung des fiktionalen in einen performativen Pakt wird in der Auswertung der empirischen Ergebnisse (Kap. 11.2.7) thematisiert.

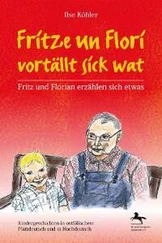

3.4 Mündlich-verbales Erzählen (3): Erzählen von Märchen- und Album -Adaptionen

Da es sich bei den von den Lehrkräften ausgewählten Erzählungen in erster Linie um Märchentexte, in zweiter um Album s pour enfants handelt, wird die Recherche des Potenzials mündlich-fiktionalen Erzählens im Hinblick auf diese literarischen Genres, schwerpunktmäßig auf das Genre Märchen, fortgesetzt. Dies geschieht unter drei Gesichtspunkten: dem prototypischen Charakter des Märchens, seiner Markierung durch das Mündlichkeitsprinzip (Kap. 3.5.3) und der Frage seiner Zugehörigkeit zum System der Literatur.

Als Prototyp des Narrativen1 wird das Märchen wegen seiner „noch relativen Nähe zur Urform des mündlichen Erzählens“ (Wolf 2002a: 36, Lange 2007b: 23-25) und wegen seines Bekanntheitsgrades, seiner Kürze und seiner Überschaubarkeit (Wolf 2002a: 44) gesetzt. Die Nähe zur ‚Urform‘, d.h. der primären Mündlichkeit, ist an den noch in der schriftlichen Verfasstheit identifizierbaren strukturbildenden Elementen (Kap. 3.5.3) erkennbar. Dazu gehören das Erzählen in Mustern bzw. Handlungsstereotypen wie Auszug, Entfernung, Vertreibung, Bewährung, Rückkehr des Helden2, ferner die Dominanz der Handlung, die additive Gestaltung des Erzählflusses, die Dialogisierung, das Formelhafte des Diskurses sowie das Prinzip der Wiederholung (Koch / Oesterreicher 1985: 30, Ong 1987: 30ff., 42ff. ). Diese strukturellen Merkmale bilden das „prototypische Rückgrat des Narrativen“ (Wolff 2002a: 46). Weitere märchenspezifische Struktur- und Stilelemente tragen zur Einheitsbildung des Genres bei und charakterisieren wesentlich den vom Märchen angebotenen pacte de fiction. Dazu gehören u.a. das Wunderbare, das in der eindimensional gehaltenen Märchenwelt „nicht fragwürdiger [ist] als das Alltägliche“ (Lüthi 2005: 11), die flächenhafte, auf binären Oppositionen beruhende Figurengestaltung, die märchenspezifische Topografie, die märchenspezifischen Requisiten und Symbolzahlen (Lüthi 2005: 8-12, 13-24).

Читать дальше