Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle prädikativen NPn qualitätsbezogen sind, z.B. Eigennamen sowie NPn mit definiten Determinativen:

Sätze wie 15a und b werden oft als äquative Kopulasätze bezeichnet. Äquative Kopulasätze charakterisieren sich dadurch, dass die Subjekt- und die Prädikativ-NP gegenseitig austauschbar sind. Die Funktion solcher Sätze besteht darin, die Referenten der beiden NPn miteinander zu identifizieren (J. Lyons 1977:185).

Wie Prädikative können Appositionen referentiell oder qualitativ sein. Während Appositionen in 16a und b eine Eigenschaft des Bezugsnomens repräsentieren, sind die in 16c und d referenzidentisch mit dem Bezugsnomen.

2.1.2.2 Inkorporierte Objekte

Mit Inkorporation wird ein Wortbildungsprozess bezeichnet, bei dem Akkusativobjekts-NPn oder NPn mit instrumentaler und lokaler Bedeutung zusammen mit dem Verb ein neues Verb bilden (Bausewein 1990:65).1

Bei einer Inkorporation liegt ein Verlust an Referenzfähigkeit gegenüber einer parallelen syntaktischen Struktur vor. Das zeigt sich darin, dass inkorporierte NPn anaphorisch nicht zugänglich sind. Außerdem können sie nicht in den Plural gesetzt werden sowie keine Attribute zu sich nehmen. Inkorporierte NPn verhalten sich mit den entsprechenden Verben in phonologischer und morphologischer Hinsicht wie ein Wort. Sie sind keine Ergänzung mehr, sondern ein Teil des Prädikats.

2.1.2.3 NPn in Funktionsverbgefügen und in idiomatische Wendungen

NPn in Funktionsverbgefügen können Objektfunktion erfüllen oder Teil von PPn sein. Sie werden nicht als selbständiges Satzglied betrachtet, weil sie mit anderen Bestandteilen eine semantische Einheit bilden. Das zeigt sich darin, dass sie in der Regel nicht pronominalisierbar und nicht erfragbar sind, außerdem kann ihr Numerus nicht verändert werden (Bausewein 1990:65).

Eine idiomatische Wendung ist eine feste Verbindung mehrerer Wörter zu einer Einheit, deren Gesamtbedeutung sich nicht oder nur teilweise aus der Bedeutung der einzelnen Komponenten ergibt (Bußmann 2008:277).

2.1.2.4 Schwache Definita1

Es wird zuerst im Englischen beobachtet, dass manche definite NPn zwei Lesarten zulassen, nämlich eine normale und eine „schwache“. Im Gegensatz zu normalen definiten NPn (engl. regular definites) tragen die schwachen Definita (engl. weak definite s ) keine Existenz- und Einzigkeitspräsupposition, sie verlangen auch keine Referenzidentifikation. Außerdem ist bei ihnen eine semantische Anreicherung zu beobachten (Carlson & Sussman 2005, Bosch 2013:31):

Die NP the building in 20b hat nur eine normale Lesart, und zwar wird mit dieser NP auf ein für den Empfänger identifizierbares Gebäude referiert. Dagegen hat 20a zwei Lesarten: Entweder geht John in ein bestimmtes Kino, oder der Satz ist mit der Annahme angereichert, dass John sich einen Film anschaut.

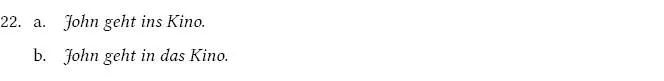

Das Deutsche erlaubt für definite NPn sowohl normale als auch schwache Lesarten, was sich zuerst bei NPn in PPn beobachten lässt (Bosch 2013). Im Deutschen können Präpositionen und definite Artikel zu einem Portmanteau-Morphem verschmelzen, im geschriebenen Hochdeutsch sind am, beim, im, vom, zum, zur, ins, ans, aufs verfügbar. Die PPn, die von Verschmelzungsformen eingeleitet sind, werden als kontrahierte PPn (im Folgenden abgekürzt als kPP) bezeichnet, während diejenigen, die von vollen Formen eingeleitet sind, reguläre PPn (im Folgenden abgekürzt als rPP) genannt werden. Die Interpretationsmöglichkeiten der definiten NPn in PPn werden von Bosch (2013:15–34) wie folgt zusammengefasst:

Erstens, wenn keine Verschmelzungsform verfügbar ist, sind rPPn ambig zwischen normaler und schwacher Lesart:

Bei 21b ist diese Ambiguität deutlich zu erkennen: Wenn die definite NP dem Fahrrad eine normale Lesart hat, müssen Berta und Inka auf demselben Fahrrad sitzen; wenn sie eine schwache Lesart hat, können sie auf unterschiedlichen Fahrrädern sitzen.

Zweitens, wenn eine Verschmelzungsform vorhanden ist, können rPPn nur eine normale Lesart haben:

Drittens, im Deutschen können kPPn gründsätzlich nur eine schwache Lesart haben.2

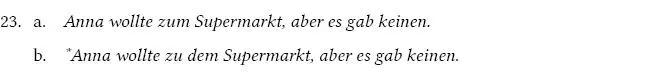

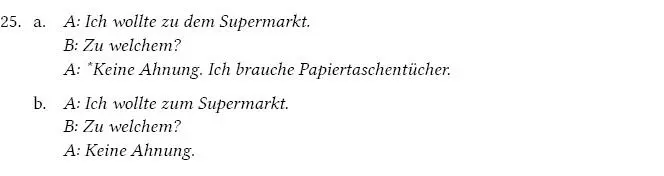

NPn mit einer schwachen Lesart werden von Cieschinger (2011:15ff.) als nicht-referentiell angesehen, dafür sprechen folgende Beobachtungen: Schwache Definita kennzeichnen sich dadurch, dass sie keine Diskursreferenten präsupponieren:

Außerdem kann mit schwachen Definita nicht auf einen zuvor explizit eingeführten Diskursreferenten Bezug genommen werden:

Ferner verlangen schwache Definita keine Identifizierbarkeit des Referenzobjekts:

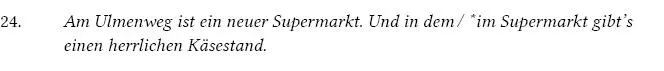

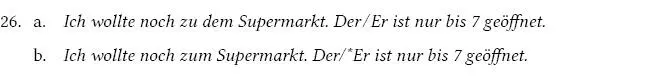

Überdies können schwache Definita nicht anaphorisch aufgenommen werden:

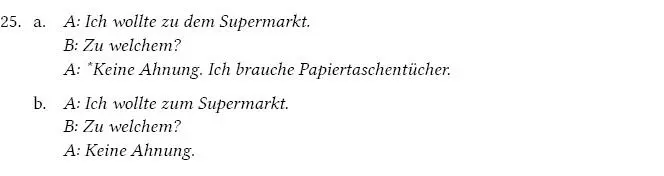

Es ist zu betonen, dass das Demonstrativum der und die NP (zu)m Supermarkt in 26b nicht referenzidentisch sind. Der erste Satz in 26b drückt ein Konzept aus, nämlich „einkaufen gehen“. Die NP (zu)m Supermarkt ist kein selbständiges Satzglied, sondern bildet mit anderen Elementen eine semantische Einheit. Das Demonstrativum der sollte im Rahmen dieses Konzepts interpretiert werden, und zwar wird damit auf einen Supermarkt Bezug genommen, der im gemeinsamen Wissen von Sprecher und Hörer existiert.3 Eine weitere Eigenschaft, die schwache Definita mit anderen nicht-referentiellen NPn teilen, ist, dass sie keine Attribute zu sich nehmen können:

Читать дальше