Und obwohl auch die männliche Fruchtbarkeit im Alter nachlässt, sind Männer prinzipiell vom ersten bis zum letzten Samenerguss zeugungsfähig. 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche. Was für ein Unterschied zu den maximal 24 Stunden, in denen eine Eizelle befruchtungsfähig ist und eine Frau sich fortpflanzen kann.

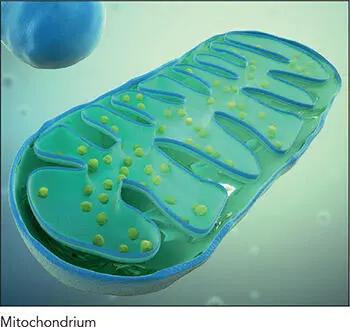

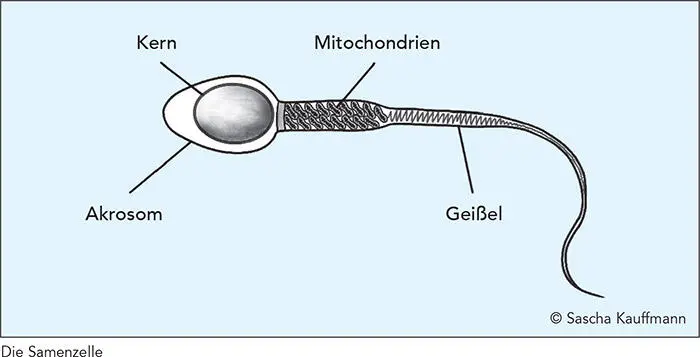

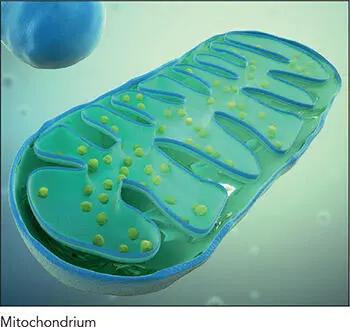

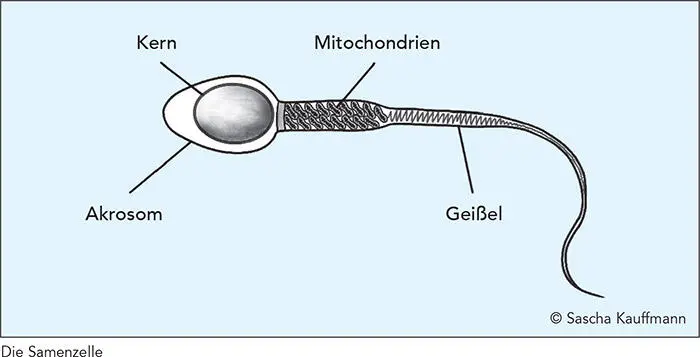

Eine Samenzelle ist nur wenige Hundertstelmillimeter lang und setzt sich aus drei Teilen zusammen: dem Schwanz, dem Mittelstück und dem Kopf, der nicht nur die Erbinformationen (DNA) enthält, sondern auch das Akrosom, ein Zellteil, in dem sich Enzyme befinden, die dem Spermium helfen, die Hülle der Eizelle zu durchdringen. Im Mittelstück der Spermien befinden sich die Mitochondrien. Diese Zellorganellen sind in fast jeder Körperzelle vorhanden. Sie regeln wichtige Zellfunktionen. Ohne Mitochondrien sind Zellen nicht lebensfähig. Für die Spermazellen sind Mitochondrien die treibende Kraft, denn sie produzieren unentwegt Energie, die die Spermazellen für ihre Fortbewegung benötigen. Ohne funktionierende Mitochondrien sind die Spermazellen lahme Schwimmer.

Je schneller sich ein Spermium fortbewegen kann, desto eher ist es an seinem Zielort, der Eizelle, angekommen. Langsame Spermien sind eher ein Nachteil bei der Fortpflanzung.

Interessant ist, dass die Mitochondrien des Mannes nicht mit der Eizelle bei der Befruchtung verschmelzen. Das Mittelstück mit den Energiekraftwerken fällt genauso wie der Schwanz der Spermazelle ab. Nur der Kopf, der die männliche DNA enthält, vereinigt sich mit der Eizelle. Diese besitzt bis zu 120.000 Mitochondrien – keine Körperzelle hat hier mehr zu bieten! Alle Mitochondrien, die wir besitzen, haben wir also von unserer Mutter geerbt.

Beim Samenerguss werden die Spermien an den Samenbläschen und der Prostata vorbeigeführt, wo sie mit einem Sekret versorgt werden, das Energie liefert und das Ejakulat flüssiger macht. Beim Samenerguss machen sich durchschnittlich 150 Millionen Spermien auf den Weg.

Der Eisprung ist der Moment, ab dem die Zeit läuft. Einen halben bis maximal einen dreiviertel Tag haben die Spermazellen nun Zeit, die Eizelle zu erreichen. In dieser Zeit müssen die Spermien die Vagina durchqueren, den Gebärmutterhals, die Gebärmutter erklommen haben und in den Eileiter gelangt sein. Eine bis anderthalb Stunden dauert es, bis die Hülle der Eizelle von den sie bearbeitenden Spermien mithilfe von Enzymen geknackt wird. Aber nur ein einziges Spermium darf eintreten. Und auch nur der Kopf wird hineingelassen. Der Schwanz und der Mittelteil sowie alle anderen Samenzellen müssen draußen bleiben. Nun ist der Grundstein für ein neues Leben gelegt: Ein Wunder ist geschehen!

Den Eileitern kommt eine ganz entscheidende Rolle zu: Sie müssen durchlässig genug sein, damit sowohl die Spermien hochschwimmen als auch das befruchtete Ei in die Gebärmutter hinuntergelangen kann. Das befruchtete Ei erreicht nach ca. drei bis fünf Tagen die Gebärmutter und nistet sich dort ein. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die befruchtete Eizelle bereits vielfach geteilt.

Wie entsteht also ein Wunder? Im Detail wissen wir es (noch) nicht, es ist immer noch ein Geheimnis der Natur oder der Schöpfung – ein Wunder eben, das uns jedes Mal wieder in Staunen versetzt.

Wir wissen aber, dass die Entstehung neuen Lebens nur dann möglich ist, wenn die Bedingungen für alle Beteiligten zumindest ausreichend gut sind.

Auf der Seite der Frau:

• Die Gebärmutterschleimhaut wurde in der ersten Zyklushälfte hoch genug und wohl genährt aufgebaut.

• Es hat ein Eisprung stattgefunden oder dieser steht unmittelbar bevor.

• Der pH-Wert in der Vagina ist leicht basisch.

• Die Eileiter sind durchlässig (in beide Richtungen).

• Die Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut funktioniert reibungslos.

Auf der Seite des Mannes:

• Möglichst viele, schnelle, normal geformte Spermazellen.

Ist 40 wirklich das neue 30 – wie es oft so schön heißt? Ist man tatsächlich nur so alt, wie man sich fühlt? Für unsere Fruchtbarkeit gilt dies leider nicht so pauschal.

Wer den 40. Geburtstag schon gefeiert hat, hat seinen biologischen Fruchtbarkeitshöhepunkt mindestens seit 15 Jahren überschritten. Das ist nicht weiter tragisch. Es sollte uns nur bewusst sein, dass wir im fünften Lebensjahrzehnt nicht mehr nach Lehrbuch funktionieren – weder Frau noch Mann. Genauso wie es z.B. am Bewegungsapparat mit der Zeit vermehrt zu Symptomen, wie chronischen Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfällen und Arthrose kommen kann, stellen sich auch bei den an der Fortpflanzung beteiligten Organen »Verschleißerscheinungen« ein. Dies ist ein schleichender Prozess, der in etwa ab dem 30. Geburtstag beginnt, sich aber oft schon mit Mitte 30 bemerkbar machen kann.

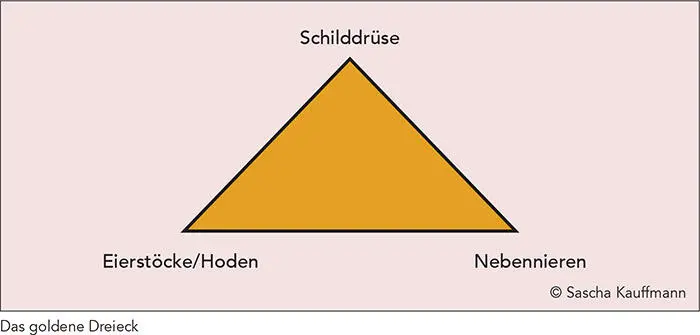

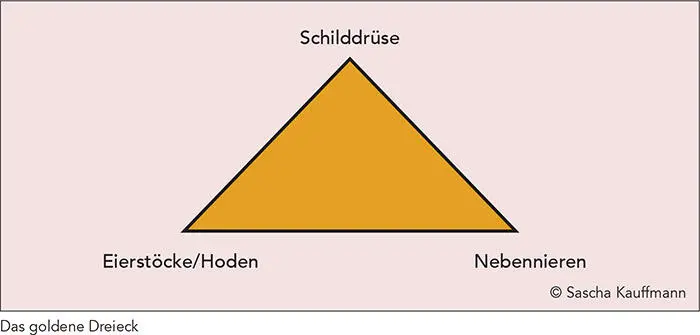

Die Geschlechtsorgane sind nicht autark, sondern funktionell eng verbunden mit der Schilddrüse und den Nebennieren. Wir bezeichnen diese drei Organe gerne als das »goldene Dreieck«. Die Schilddrüsenfunktion hat über die Schilddrüsenhormone einen direkten Einfluss auf die Geschlechtshormone. Dies gilt auch für die Nebennieren, die über die Ausschüttung von DHEA, Pregnenolon und Progesteron sowie des Stresshormons Cortisol mit den Geschlechtsorganen verbunden sind. Wir kommen auf die Zusammenhänge noch im Detail zu sprechen. Stress und auch lebensstilbedingte Störungen im goldenen Dreieck sind mit über 40 viel häufiger als in jüngeren Jahren und können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Die Auswirkungen sind häufig messbar als Progesteronmangel bei der Frau und Testosteronmangel beim Mann.

PROGESTERONMANGEL: FEHLENDER EISPRUNG UND GELBKÖRPERSCHWÄCHE

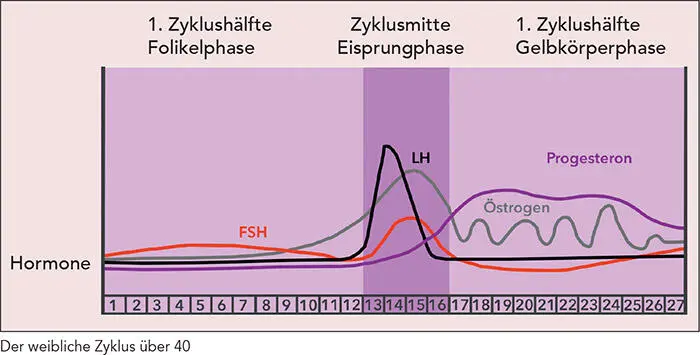

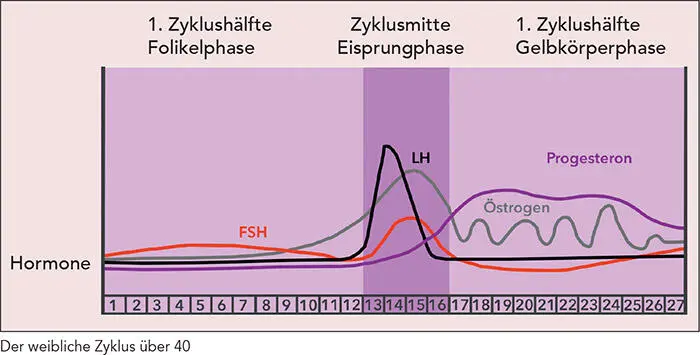

Die häufigste hormonelle Störung einer Frau über 40 ist der Progesteronmangel, manchmal in Kombination mit schwankenden Östrogenspiegeln in der zweiten Zyklushälfte. Daher sieht der typische Zyklus möglicherweise so aus:

Es gibt zwei hauptsächliche Gründe für Progesteronmangel. Zum einen ist es der ausbleibende Eisprung. Ohne diesen haben wir keinen Gelbkörper und somit auch keinen Progesteronproduzenten. Infolgedessen haben wir keinen Progesteronanstieg in der zweiten Zyklushälfte, aber oft noch normale oder sogar hochnormale Östrogenspiegel.

Der zweite Grund ist eine Gelbkörperschwäche. Diese kommt dann vor, wenn zwar ein Eisprung stattgefunden hat, der Gelbkörper aber nicht mehr ausreichend Progesteron produziert.

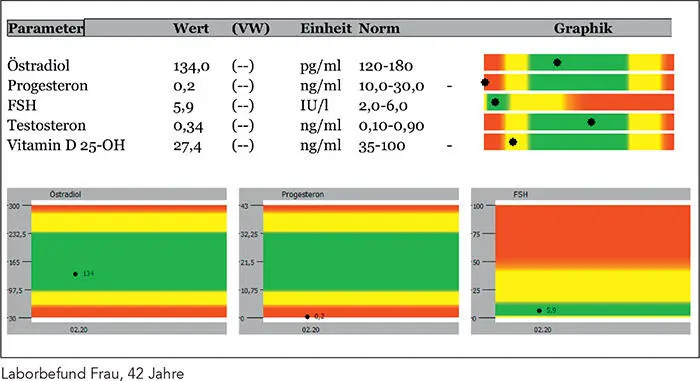

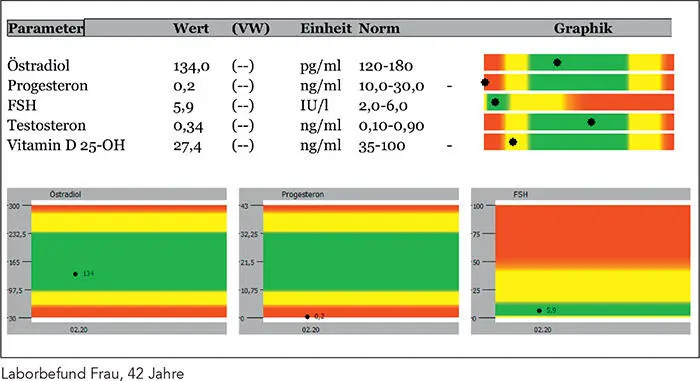

In einer Laboruntersuchung kann sich z.B. dieses Bild zeigen:

Читать дальше