A la madre Tierra.

Gracias por soportarnos.

He aprendido que nunca eres demasiado pequeño

para marcar una diferencia.

Greta Thunberg

PRIMERA PARTE

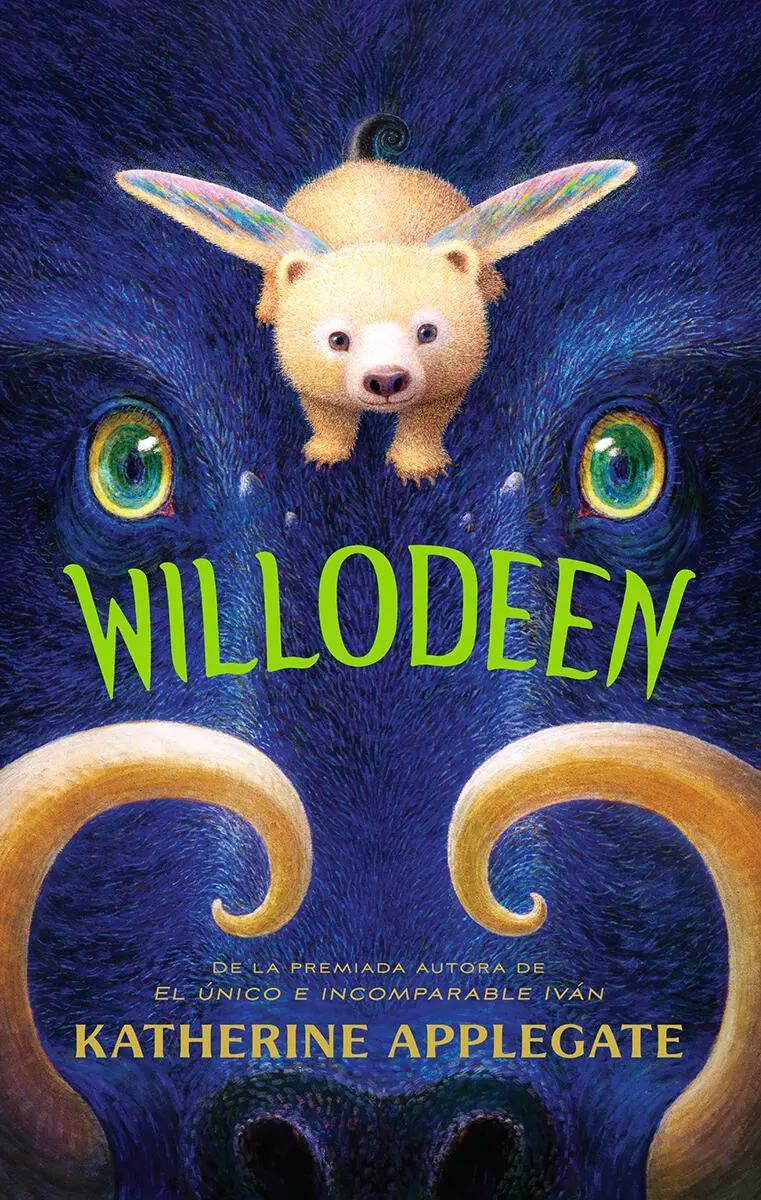

La pequeña criatura aparece al final de una tarde cualquiera en el viejo carrusel del pueblo de Siacaso.

Está mareada y húmeda, como recién nacida, recostada en la silla de montar sobre el lomo de un unicornio de madera.

Parpadea, luego parpadea varias veces más.

Hace un ruidito, entre chillido y gruñido.

El aire entra y sale de su cuerpo en jadeos y suspiros. Sus peludas patas se mueven cuando ella lo decide. Puede volver la cabeza a un lado y a otro.

Parece estar en perfectas condiciones.

Pero ¿dónde se encuentra? Y, más importante, ¿por qué está ahí?

Golpetea el cuello de su inerte montura. Tal vez tenga que esperar ahí. Sí. Eso es lo mejor que puede hacer, en las circunstancias en las que se encuentra. Todavía no se conoce bien. Pero parece ser del tipo paciente. Y la paciencia, sospecha, puede resultarle útil, e incluso servirle para salvar su vida.

La criatura tiene un creador, un niño de dedos hábiles y corazón sensible. Pasó horas entretejiendo tallos y cardos bajo la lechosa luz de la luna para darle vida.

También tiene una amiga, una niña de mirada aguda y alma perseverante. Y a pesar de su corta edad, la niña entiende cosas que los demás no logran comprender.

La criatura que está en la silla del unicornio de madera no sabe nada de eso, aún no.

Lo que sí sabe, de repente y con total certeza, es que está viva, definitivamente, y que está sola, definitivamente sola.

CAPÍTULO

Uno

Hace mucho tiempo, cuando las piedras no eran duras aún, sino blandas, y las estrellas no eran más que puñados de polvo, amé a un monstruo.

Parece que hubiera sido hace toda una eternidad, y tal vez así es, porque las cosas eran muy muy diferentes. Es cierto también que en esos tiempos la magia era benéfica y delicada, y estaba en todas partes. Pero sigue ahí siempre, si uno sabe dónde buscar. Al fin y al cabo, la luna sigue sonriendo de vez en cuando, y el mundo sigue girando como una bailarina en el firmamento.

De cualquier forma, no importa mucho cuándo y dónde sucedió todo.

La tierra es vieja y nosotros no, y eso no lo debemos olvidar.

CAPÍTULO

Dos

Supongo que siempre me han gustado los bichos raros. Incluso cuando era muy pequeñita, me atraían.

Entre más aterradores, apestosos o feos, mejor.

Pero claro que me agradaban todas las criaturas que hay sobre la faz de la Tierra… pájaros y murciélagos, sapos y gatos, los viscosos tanto como los escamosos, los nobles y también los humildes.

Pero me gustaban en especial los que nadie quería. Esos que el resto de la gente llamaba plagas, alimañas o incluso monstruos.

Mis preferidos eran conocidos como chilladores. Chillaban en las noches como gallos enloquecidos, por razones que nadie conseguía averiguar.

Eran malhumorados, como bebés cansados, y descuidados, como cerdos hambrientos.

Si uno molestaba a un chillador, azotaba su enorme cola y soltaba un hedor tan feroz como el de una letrina en el calor del mes de agosto.

Y los chilladores casi siempre estaban molestos.

Es lo que sucede cuando uno no hace sino recibir flechazos de las personas.

Los chilladores tenían dientes afilados como agujas, garras temibles, un par de ojos verdiamarillos, dos colmillos que se curvaban casi en espiral, y babeaban más que un perro a la hora de comer. No eran grandes Supongo que uno diría que eran del tamaño de un osezno. Su pelaje hirsuto era de color ciruela, y su cola parecía un montón de barras de avena quemadas y cubiertas de púas.

Yo era la primera en reconocer que los chilladores no eran precisamente bonitos, pero sentía cierta debilidad por ellos.

No sé por qué. A lo mejor yo sabía un par de cosas sobre lo que es formar parte del bando de los despreciados. Tal vez lo que pasaba es que el mundo entero iba en una dirección, y esa parte de mí que siempre llevaba la contraria empezaba a gritar: “Para el otro lado, Willodeen”.

Uno siempre debe estar del lado de los desvalidos, de los despreciados, ¿o no? Y a mí me parecía que los chilladores siempre habían sido los que llevaban la peor parte en los planes de la naturaleza.

Claro, ponerse del lado de cachorritos preciosos hubiera sido mucho más sencillo.

En fin, así estaban las cosas.

Se necesitaría alguien mucho más inteligente que yo para explicar por qué amamos las cosas que amamos.

CAPÍTULO

Tres

Vi mis primeros chilladores a los seis años. Estaba recogiendo zarzambuesas con mi pa. Y debía haber estado en la escuela, en realidad. Pero mi ma y mi pa se habían dado cuenta desde hacía mucho de que yo estaba más contenta por mi lado. Había tratado de asistir a las clases unas cuantas veces, pero siempre me sentía torpe e insegura entre los demás niños, y ellos parecían sentirse igual junto a mí.

No encontramos ni una sola fruta. No había llovido en mucho tiempo, y los arbustos se veían mustios y resecos. Estábamos a punto de darnos por vencidos cuando mi pa susurró:

—¡Willodeen!

Seguí su mirada. Y allí estaba ella, una chilladora echada junto a un árbol caído, con un amasijo de cinco bebés llorones que se retorcían a su lado.

En ese momento, nos vio. Azotó su cola contra el suelo, con toda la fuerza que tenía.

Yo ya sabía lo que venía después. Mi pa me había advertido.

Es difícil describir ese olor hediondo. Hay que imaginarse cien huevos podridos y luego agregar unas cucharadas de pescados muertos y una pizca de peste de zorrillo, y ya empieza uno a acercarse a lo que es en realidad.

—No es su culpa —dijo pa, tosiendo y resoplando—. Se sobresaltan con facilidad, los pobrecitos. Y la gente siempre los está molestando e incomodando.

—¿Por qué? —pregunté mientras me limpiaba las lágrimas que hacían que me ardieran los ojos.

Читать дальше