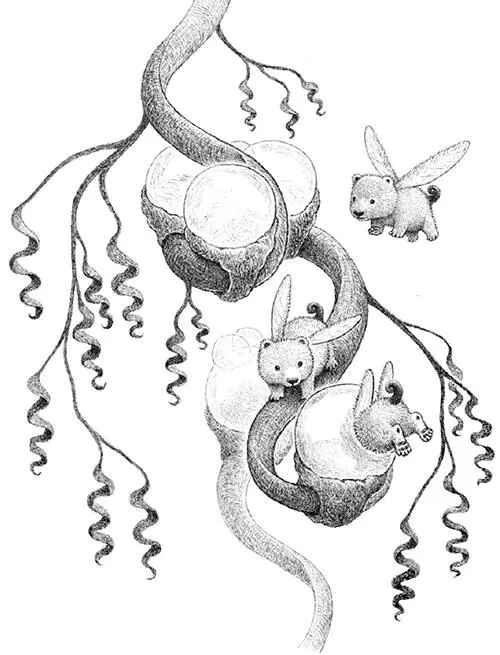

Duuzuu casi siempre estaba metido en mi bolsillo o posado en mi hombro. Podía volar un poco, pero lo más común era que anduviera tras de mí en una especie de carrera a grandes saltos. En la noche, sus ronquidos delicados me recordaban a un grillo bebé que estuviera aprendiendo a cantarle a la noche.

Él parecía satisfecho con su vida, aunque a mí me preocupaba que no tuviera contacto con otros de su especie. Una vez, en otoño, traté de acercarlo a otros osibríes. Lo dejé cerca de un sauce azul rebosante de nidos y me alejé, a pesar de lo que me costaba hacerlo.

Desafortunadamente, los osibríes que anidaban allí no quisieron tener nada qué ver con él. Ellos podían volar. Duuzuu era incapaz de mantenerse mucho rato en el aire. Y como los osibríes migran recorriendo grandes distancias cada año, Duuzuu no podría unirse a su bandada.

Así que era como yo. Diferente. Solitario. El fuego lo había dejado marcado para siempre.

De cualquier forma, parecía estar conforme con mi compañía. Yo esperaba que le bastara.

CAPÍTULO

Seis

La llegada anual de los osibríes era lo que le daba fama a nuestro pueblo. Venían migrando desde el norte en enormes bandadas que emborronaban el cielo y oscurecían las nubes, para acabar posándose en los sauces azules de nuestro valle. Y ahí permanecían hasta la primavera, cuando volaban de regreso a su otro hogar, una isla a cientos de kilómetros al norte.

Era impactante ver a esos animalitos aglutinados en los árboles, con sus alas relucientes vibrando. ¿Por qué habían escogido Siacaso? Nadie lo sabía bien. Parecía que era por algo relacionado con el suave clima del invierno y las arboledas de sauces azules, los únicos árboles en los cuales anidaban los osibríes.

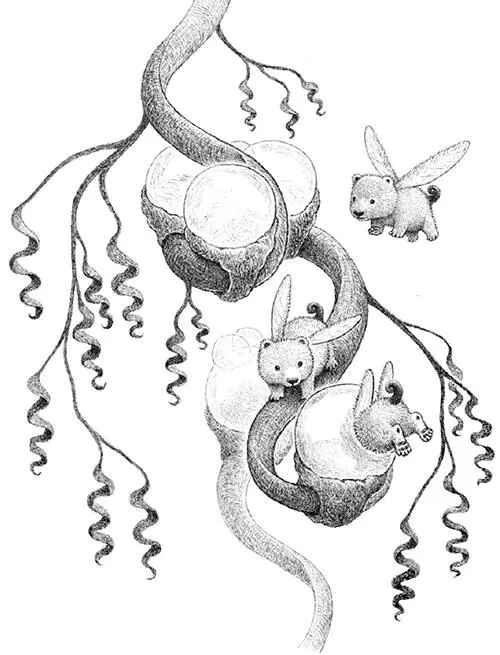

Siacaso estaba situado en un valle rodeado por colina cubiertas de bosques, como un bebé en una verde cuna. El río Essex surcaba el valle, fluyendo perezosamente, como un torrente de miel. Nuestros sauces azules adoraban el río y se aferraban a las orillas con sus raíces, cual dedos nudosos. Y a los osibríes les encantaban los sauces.

Sus tiernas caritas y el arrullo encantador que emitían no eran las únicas razones que los hacían tan irresistibles. Eran también sus nidos, fabricados con refulgentes burbujas que absorbían la luz del sol y brillaban durante toda la noche, como si cientos de arcoíris en miniatura se hubieran reunido para una fiesta.

Nadie sabía bien cómo era que lograban la magia de construir sus nidos. Mascaban las hojas de los sauces, extrayendo la savia de alguna manera, para luego formar esas burbujas de paredes sólidas. Se adherían unas a otras y también a las ramas de los sauces, con asombrosa firmeza.

La mayoría de los años, en el pueblo se celebraba la Feria de Otoño para marcar la llegada de los osibríes, y acudían también visitantes de todas partes, de cerca y de lejos. Cuando tenía siete años, tuvimos que cancelar la feria debido a un derrumbe de tierra al norte del centro del pueblo. Y cuando tenía nueve, el humo de un incendio en una serranía cercana alejó a los visitantes.

Pero incluso sin esos inconvenientes, todos habíamos notado que cada vez menos osibríes venían al pueblo. Cada otoño, los sauces se veían de un azul plateado. El aire adquiría esa sensación fría y vivificante, como si mordieras una manzana crujiente. Y nosotros seguíamos preparándonos para las oleadas de visitantes. Pero algo había cambiado.

Era preocupante, por decir lo menos. Siacaso dependía del dinero que traían los turistas. Las posadas se abarrotaban de gente que compraba comida y chucherías. Un niño, llamado Connor Burke, fabricaba osibríes con corteza y ramas de sauce, y los vendía como recuerdos. Mae vendía sus gruesos chales tejidos. Nedwit Poole, el panadero, preparaba pastelillos en forma de osibrí, rellenos de mermelada.

El resto del año, hacíamos lo que podíamos para subsistir. Cuidábamos los huertos. Algunos trabajaban en el aserradero. Pescábamos en el río y cazábamos en el bosque. Un puñado de hombres tenían trabajo tendiendo las vías para el tren de vapor que rodeaba el pueblo.

Pero los osibríes y la Feria de Otoño eran lo que siempre nos mantenía a flote durante los meses de escasez.

Yo casi siempre evitaba la feria, con sus multitudes que me hacían sentir como si fuera a asfixiarme. ¡Tanto ruido! ¡Tanta alegría forzada!

A menudo veía niños allí, algunos que reconocía de mis poquísimas idas a la escuela. Andaban por ahí en manada, como perros salvajes. Luego de que pasaban a mi lado, podía oírlos aullando de risa.

A veces me preguntaba cómo sería tener un amigo o una amiga. Cómo sería estar tan a gusto conmigo misma que pudiera estar a gusto con alguien más.

Pero era lo suficientemente feliz. No necesitaba las complicaciones y la confusión que puede venir con la amistad.

Por lo general, podía resistir unos cuantos minutos en la feria antes de retirarme a algún lugar silencioso y seguro. Me encantaba mirar a los osibríes, claro. Pero eran los chilladores los que más me interesaban, y los que más me preocupaban.

Cada otoño veíamos menos y menos osibríes, cuando yo tenía casi once años, los chilladores habían desaparecido casi por completo.

Yo parecía ser una de las pocas personas que lo había notado.

Y estaba casi segura de ser la única a la que le importaba.

CAPÍTULO

Siete

Mientras me recuperaba del incendio, Mae y Birdie me regalaron un cuaderno junto con una afilada pluma para escribir, un frasquito de tinta de cantipétalos, y varios lápices. Desde entonces, todos los años me daban lo mismo: un nuevo cuaderno, tinta y lápices. Cuando estuve más recuperada, empecé a andar por ahí con el cuaderno y un lápiz en la alforja que cargaba en el cinturón. En mis caminatas, tomaba notas. Antes del incendio, solía señalarle a mi pa las cosas que veía y me llamaban la atención. Pero después, sola, sentí la necesidad de llevar un registro permanente de lo que veía.

Imagino que había llegado a entender que el mundo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Dibujé los búhos cosecheros mientras se hacían su insistente pregunta: ¿Uuu? ¿Uuu? ¿Uuu? Anotaba si llegaba a encontrar excrementos de peretejones, o madrigueras de zorro en uso. Hacía bocetos de los retoños que asomaban en los arbustos de zarzambuesas. Contaba los sauces azules en las colinas. Entre más observaba y escuchaba, siempre quieta y en silencio, más entendía cómo funcionaban las cosas.

Pero más que nada, aprendía sobre los chilladores. Descubrí que eran muy perezosos a la hora de hacer sus nidos, y que siempre que podían aprovechaban los que encontraban abandonados. Los veía comer dandy, un tipo de pasto, y larvas verdosas. Aprendí que casi nunca hacían su extraño ruido chillón cuando el sol estaba en el cielo.

Y contaba. Siempre se me había dado bien eso de contar. Me gusta saber cuánto hay de cada cosa. Al principio, me costó bastante distinguirlos, pero con el tiempo empecé a conocer a cada chillador individualmente. Aprendí a diferenciar machos y hembras (los machos tenían el hocico más ancho, y el pecho también). Reconocía los grupos familiares. Pronto llegué a tener mis favoritos, y les puse nombre. Kerwin tenía un muñón en lugar de una cola como la de los demás. A Buddug le faltaba la pata derecha. Antlee era menudita, con una raya de pelaje blanco en el costado derecho, pero no en el izquierdo.

Читать дальше