Elena Fortún - El camino es nuestro

Здесь есть возможность читать онлайн «Elena Fortún - El camino es nuestro» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:El camino es nuestro

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

El camino es nuestro: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El camino es nuestro»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

El camino es nuestro — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El camino es nuestro», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Sin que sea posible concretar plenamente las auténticas dimensiones de la relación amorosa entre estas dos escritoras, pero con evidencia suficiente para definirla como sáfica, las siguientes páginas pretenden glosar la figura de ambas y también la relación entre ellas, un amor muy similar al «favorecido» por la grafóloga, no exento de sombras, pero aun así excepcional y profundo. Matilde Ras viajó muchísimo desde su juventud, pasando bastante tiempo en París, primeramente con su madre y en los años veinte becada por la Junta para Ampliación de Estudios. Por su educación cosmopolita y sus abundantes lecturas, posiblemente también por los conocimientos de su madre sobre novela europea, no debía de ignorar que el siglo xviii había reinterpretado el amor platónico del xvii y de la época renacentista convirtiéndolo en una amistad romántica, sublimada, que se consideraba normal entre personas del mismo sexo. Al bucear en la vida íntima de las intelectuales del Madrid de las vanguardias anterior a la guerra civil, contemporáneas de Fortún y Ras, no se tarda en encontrar abundantes ejemplos de safismo y bisexualidad, junto a la exploración de los vínculos entre, por un lado, mujer y progreso y, por otro, mujer y tradición, es decir mujer, modernidad y antimodernidad. El mundo sáfico madrileño aparece también en la novela Acrópolis de Rosa Chacel.

A la hora de escribir una semblanza de estas dos autoras resulta revelador poner a ambos lados de la balanza aquello en lo que diferían y aquello que las acercó. Elena Fortún estuvo casada, Matilde Ras no. Fortún tuvo dos hijos, Ras no fue madre. Ras recibió una educación esmerada desde su infancia, Fortún llega a la autoría y al saber ya adulta, tras la muerte de Bolín, su hijo pequeño. La madre de Fortún era casi analfabeta; la de Ras, Matilde Ras Martínez, era una librepensadora culta, educada a la francesa, que desarrolló una cierta actividad en el mundo de las letras, traduciendo y prologando la novela espiritista Spiridion de George Sand, autora decimonónica emblema de modernidad, interesada en las ciencias ocultas, que se vestía de hombre y cuya bisexualidad fue de sobra conocida. Elena Fortún llegó a las letras tarde en la vida, Matilde Ras creció escribiendo. Ras gozaba de buena salud, Fortún fue de salud delicada. Murió a los sesenta y seis años tras una lenta y dolorosa agonía de la cual queda constancia en las cartas de este volumen, incluyendo la postal en la que Matilde da la bienvenida a su Elena querida, ya muy enferma, a Madrid, ciudad en la que murió en 1952. Elena admiraba la erudición de su amiga; Matilde, su espontaneidad. Elena tuvo un enorme éxito editorial desde finales de la década de 1920, Matilde no logró nunca conseguirlo a pesar de que lo intentó y a pesar de haber escrito abundantemente. De los puntos de unión entre ambas cabe destacar que las dos compartieron una honda preocupación por la muerte y el más allá, les interesaron las nuevas ciencias o las pseudociencias vinculadas a la vanguardia y al arte nuevo, como la homeopatía, la teosofía, el espiritismo o la grafología, precursora de la psicología moderna y por ello considerada de suma importancia a principios del siglo xx. Los hábitos de vida modernos son constatables en las dos: desde la desconfianza hacia la medicina convencional y el interés por la homeopatía a la costumbre de Matilde de hacer ejercicios respiratorios por la mañana con el cuerpo aún húmedo del baño y frente a la ventana abierta; desde el atuendo masculino de Elena Fortún, emblema de la modernidad, hasta el cuestionamiento de la religiosidad oficial. Además de compartir el gusto epistolar como vínculo con su generación durante el exilio, las dos escritoras fueron asiduas articulistas, beneficiándose del desarrollo de la prensa periódica en las décadas de 1920 y 1930, campo fértil de realización para las autoras femeninas que tuvo que propiciar el primer encuentro entre ellas a mediados de los felices veinte.

La ambigüedad genérica y sexual se halla abundantemente presente en los escritos de estas dos mujeres y merecería un estudio pormenorizado aparte. Fue un tema importante en la generación del 27 y en el mundo de las vanguardias. El arte había cambiado de signo, la sexualidad también. El papel del arte en la vida cotidiana del individuo y la diversidad de formas de desarrollo de la sexualidad ocuparon las mentes y la pluma de aquella generación de intelectuales en la cual las mujeres jugaron un papel clave, aún sin acabar de reconocer. El homoerotismo entre estas dos mujeres existió en un momento histórico en el que la conceptualización de la homosexualidad en general y el lesbianismo en particular se alejaba lentamente de la criminalización para patologizarse. Estas dos posiciones convivirían en un tira y afloja legal, cultural y médico durante todo el siglo xx europeo. Antes de la guerra civil, el debate sobre mujer, feminismo, progreso y regeneración social constituyó el marco de referencia del homoerotismo femenino. Rescatar a nuestras modernas del olvido sin adentrarnos en el impacto del cuestionamiento que muchas de ellas hicieron de la sexualidad, la maternidad y el matrimonio es hacer las cosas a medias. Su ciudadanía íntima es tan importante como su ser público. Nuestras modernas no formaron un grupo o generación heterosexual de mujeres casadas con los varones clave de nuestra vanguardia o del grupo del 27. De la misma manera que la identidad homosexual de dicho grupo ha sido ya abundantemente comentada por la crítica, nos queda retratar la identidad de género de aquellas modernas, desligándolas del otro masculino que condicionaba su ser y examinando la ambigüedad y las paradojas que la llegada de la modernidad produjo en ellas.

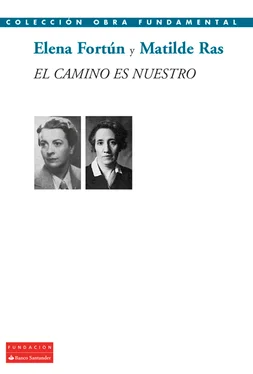

Las fotografías que se conservan de la Elena Fortún madura muestran una mujer de pelo corto, semblante grave, vestida de manera sobria y andrógina. En el magistral La mujer en España. Cien años de su historia (1860-1960) de María Campo Alange se reproduce la fotografía de Elena Fortún que ilustra la cubierta de este volumen. Es el retrato de una mujer ya situada en la madurez cuando ya era dolorosamente consciente de tener una sexualidad no normativa. Su chaqueta de corte masculino y su corbata la identificarían como moderna con todo el caudal de significados y ambigüedades que el concepto acarreaba en España en las tres primeras décadas del siglo xx. En cuanto a Matilde Ras, su fotografía muestra una mujer de aspecto distinguido. Al entrevistarla para Crónica en mayo de 1936, su amiga la describe como «amable» y «casera», buena con la pluma y con la aguja, aficionada a los arreglos florales además de a los bordados y, finalmente, el «tipo más inesperado de la fauna intelectual». La espesa trenza que ciñe su cabeza, rodeándola hacia arriba o hacia atrás dejando su cara despejada, es igual a la que tiene el personaje de Celia en los tomos centrales Celia madrecita y Celia institutriz en América, fisonomía respetada por Asun Balzola, la última de las ilustradoras de la serie, en el tardío Celia en la revolución, escrito en 1943 e inédito hasta que lo publica Marisol Dorao en 1987. En varias ocasiones en los tomos de Celia, el personaje habla de sus trenzas y del recogido que no cambia ni siquiera para ponerse de largo y asistir a un baile por primera vez siendo institutriz en Argentina, en la hacienda El Jacarandá, acontecimiento que, como es preceptivo en la prosa de Fortún, acabará en tragedia, final que, junto con la parodia, suele acompañar todas las incursiones de Celia y sus hermanas, personajes femeninos centrales de su saga, en las conductas de género femeninas heteronormativas, es decir, supuestamente correctas y esperables en las mujeres. Este rasgo de sus personajes femeninos se corresponde con la visión de sí misma que da en las cartas a Matilde, la de alguien que no sabe actuar en la vida: «incapaz de hacer nada que se parezca a un negocio, no sé vivir materialmente. A fuerza de leer, de imaginar y de escribir, he vivido fuera de la vida desde la infancia, he perdido, o he nacido sin la facultad de actuar. Lo cierto es que todas las salidas que he hecho a la vida han sido cómicas o trágicas». Esta reflexión, hecha en la etapa final de la vida, incluye un concepto vital tan representativo como el del camino: la salida del yo a lo social, del mundo que tenemos dentro, el de los sentimientos y la intimidad, al exterior. La conexión entre esta visión del ser y el mundo y el símbolo del armario en la teoría gay o queer es obvia. En esta línea, es significativo asimismo puntualizar que la autora habla de sí misma en clave de máscara, comedia o tragedia ciertamente, pero, en cualquier caso, desde la perspectiva de que el yo, la persona, es teatro, máscara. En Celia se casa vemos a la protagonista caracterizada de manera diferente, con pelo corto de muchacho, como su hermana pequeña Mila, niña aventurera de nueva generación, en unos dibujos que sitúan a Celia y a Mila en ese territorio de la ambigüedad genérica en el que tan a menudo se movieron las modernas de Madrid, a pesar de que Celia se case, a pesar de ser, como su creadora, en apariencia una mujer correctamente burguesa. Siempre queda perfilada, de una manera u otra, la representación de la no ortodoxia genérica de los protagonistas femeninos de Fortún.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «El camino es nuestro»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El camino es nuestro» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «El camino es nuestro» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.