Aus den Mitteln des Stifterverbandes wurde mit dem Logo „wissenschaft im dialog“ im Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Technischen Universität Clausthal auch ein Schüler-/Besucherlabor mit dem Namen Clausthaler Super-Lab eingerichtet. Es besteht aus mehreren Hundert Supermarktprodukten, jeder Arbeitsplatz ist mit einfachen Geräten (Bechergläser, Schnappdeckelgläser, Plastikpipetten, Trichter, Heizplatte – s. Abschn. 1.2„Die experimentelle Grundausstattung“) ausgestattet. In ihm können Schüler ab dem neunten Jahrgang chemische Experimente mit Haushalts (Supermarkt)-Produkten selbst durchführen, die ein Basiswissen von den Stoffeigenschaften der wichtigsten organischen und anorganischen Inhaltsstoffe vermitteln. Für Fortgeschrittene und Lehrer werden in den Forschungslaboratorien auch Anwendungen der aktuellen instrumentellen Analytik vorgestellt. Ziele dieser Kurse sind die Vermittlung

• einer chemisch orientierten Warenkunde,

• einfacher Techniken des chemischen Experimentierens für eigene Entdeckungen, nur mit Supermarktprodukten ohne spezielle Laborchemikalien, und

• ein Basiswissen zum Grundverständnis der Eigenschaften verbreiteter „Zutaten“ (chemischer Inhaltsstoffe) in Alltagsprodukten.

Das vorliegende Buch hat darüber hinaus die Aufgabe , das bisher insgesamt entwickelte Versuchsprogramm vielen Interessierten zugänglich zu machen und auch die weiterführenden Informationen (mit der Literatur zum Nachlesen und Nachschlagen) zu vermitteln.

Experimente mit den auf den Verpackungen aufgeführten Inhalts- und Zusatzstoffen stehen im Vordergrund dieses Experimentalprogramms.

Da es sich nicht um Reaktionen zwischen Einzelstoffen handelt, sind für die meisten der Experimente auch die vollständigen Angaben über die Inhaltsstoffe ( Ingredients bei den Kosmetika) der verwendeten Produkte aufgeführt. Auf diese Weise lassen sich bei abweichenden Versuchsergebnissen durch Vergleich der Listen (Produktkennzeichnungen) häufig auch die Ursachen dafür erkennen.

Die Grundausstattung für die Durchführung der Experimente wird deshalb im Einzelnen aufgeführt, um entsprechend der verwendeten Gefäße zugleich die Mengenverhältnisse (-angaben) für die einzelnen Experimente festlegen zu können.

Bei den beschriebenen Farbreaktionen können geringfügig abweichende Farbtöne beobachtet werden. Auch im Clausthaler SuperLab haben verschiedene Schüler den Farbeindruck bei ein und demselben Experiment unterschiedlich bezeichnet.

Die Anregungen für weitere Versuche sollen immer wieder deutlich machen, dass bei der Vielfalt an Produkten eines Supermarktes sich viele weitere „chemische Entdeckungen“ machen lassen.

1.2 Die experimentelle Grundausstattung

Die meisten der Reaktionen werden in Schnappdeckelgläsern (Volumen 20 ml) durchgeführt. Die Reagenzlösungen werden in 30 oder 50 ml- Glasflaschen mit Schraubverschluss aufbewahrt. Für Experimente, bei denen die Proben erhitzt werden müssen, werden kleine Bechergläser (25 oder 50 ml) sowie eine Heizplatte (im Haushalt die Herdplatte eines Küchenherdes) benötigt. Zum Dosieren von Feststoffen wird ein Spatellöffel , von Flüssigkeiten werden Plastikpipetten (3 ml), zum Umrühren beim Erhitzen ein Glasstab (oder Kaffeelöffel) verwendet. Für Filtrationen wird ein kleiner Plastiktrichter (Durchmesser 5 cm) mit Kaffeefilterblättern (94 mm) eingesetzt. Diese Geräte werden in der Beschreibung der Experimente unter „Materialien“ nicht mehr aufgeführt. Werden darüber hinaus spezielle Gefäße wie z. B. eine Porzellanschale benötigt, so sind diese unter „Materialien“ genannt.

Für viele der einzelnen Experimente werden einige Lösungen immer wieder als Reagenzlösungen verwendet. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird ihre Herstellung und Bedeutung an dieser Stelle beschrieben.

A. Rotkohlsaft – als pH- und Redoxindikator

Historisches

Leonhard Thurneysser zum Thurn (1530–1596) aus Basel, gelernter Goldschmied und Anhänger des Arztes und Naturforschers Paracelsus (1493–1541), entdeckte die Eignung von Veilchensaft zur Unterscheidung von schwefliger Säure (Schwefeldioxid) – Entfärbung – und Schwefelsäure – Rotfärbung. Dem Chemie-Nobelpreisträger Richard Willstätter (1872–1942) gelang es ab 1913, auch die Zusammensetzung und die Struktur der Anthocyane, welche die Eigenschaften eines Chamäleons haben, näher zu erforschen.

| Materialien |

Ein Blatt von einem Rotkohlkopf, sauberer Sand, 100 ml-Glasflasche, Porzellanschale |

| Herstellung |

Ein Blatt eines Kopfes Rotkohl (etwa 40 g) wird zerkleinert und mit drei Spatellöffeln voll Sand sowie etwa 20 ml Wasser verrieben. Nach 10 min wird der wässrige Extrakt durch das Filterpapier im Trichter in die Glasflasche filtriert. Insgesamt wird fünfmal auf diese Weise eine Extraktion durchgeführt, sodass man etwa 100 ml des Rotkohlsaftes erhält. Die Flasche wird im Kühlschrank aufbewahrt. Haben sich Kolonien von Schimmelpilzen gebildet, so können diese entfernt werden; die Lösung ist trotzdem weiterhin verwendbar und muss nur nach dem Auftreten einer deutlichen Trübung neu hergestellt werden. |

| Erläuterungen |

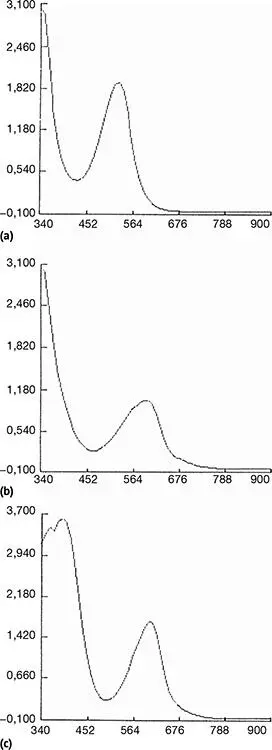

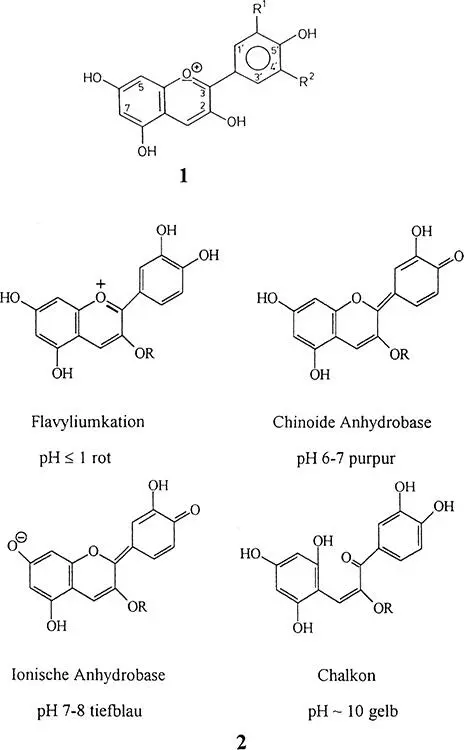

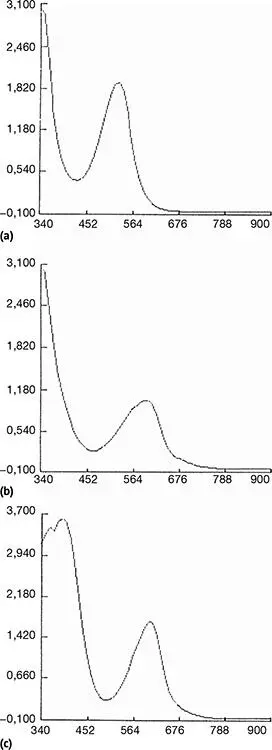

Rotkohlsaft eignet sich als pH-Indikator aufgrund der pH-abhängigen Eigenschaften der Anthocyane ( Abb. 1.1). Weitere Einzelheiten zur Chemie der Anthocyane siehe in Kap. 4„Obst und Gemüse: Konserven und Säfte“. (UV/Vis-Spektren von Rotkohlsaft siehe Abb. 1.2) |

| Verwendung |

Es lassen sich anhand der Farbänderungen folgende pH-Werte unterscheiden: 2: rot – 4: pink – 6: violett – 7: blau – 8: grau(stahl)blau – 9: türkis – 10: grün – 12: gelb. Darüber hinaus kann mit diesem Pflanzensaft auch die Wirkung von Reduktions- und auch Oxidationsmitteln erkannt werden. |

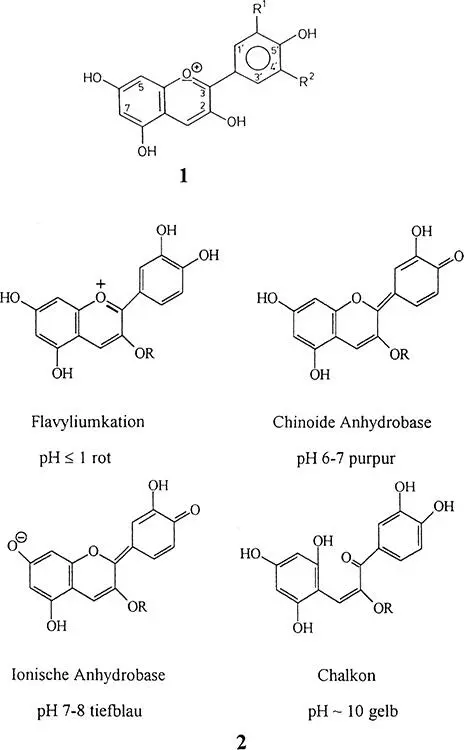

Abb. 1.1 Grundstruktur der Anthocyane ( 1), mit R 1und R 2= H im Rotkohlsaft als Rubrobrassin (Cyanidin-3-triglucosid) und pH-abhängige Strukturen ( 2).

B. Iodlösung – zum Stärkenachweis und als Oxidationsmittel

| Materialien |

Betaisodona ®-Lösung (aus der Apotheke), 100 ml-Glasflasche, destilliertes Wasser (aus dem Supermarkt) |

| Herstellung |

2,5 ml der Iodlösung werden in der Glasflasche auf 100 ml mit destilliertem Wasser verdünnt. |

| Erläuterungen |

Bei der Betaisodona ®-Lösung handelt es sich um den Wirkstoff Povidon-Iod, d. h. um eine etwa 11%ige Lösung von Iod in Polyvinylpyrrolidon (mittleres Molgewicht 40 000; (C 6H 9NO) x⋅ x I). Deklariert sind als sonstige Bestandteile: Glycerol, Nonooxinol 9, Natriummonohydrogenphosphat, Citronensäure, Natriumhydroxid, Kaliumiodat, gereinigtes Wasser. |

| Verwendung |

Diese ethanolfreie Iodlösung wird sowohl für Redoxreaktionen als auch vor allem für die Iod-Stärke-Reaktion (s. Abschn. 2.3, Experiment 15) eingesetzt. |

C. Eisenlösung – zum Nachweis von Komplexbildnern und Reduktionsmitteln

| Materialien |

Eisennagel (rostfrei), Feile, 100 ml-Flasche, Essigessenz |

| Herstellung |

Der Boden eines 25 ml-Becherglases wird mit durch Feilen des Eisennagels hergestelltem Eisenpulver bedeckt. Dann fügt man etwa 10 ml Essigessenz hinzu, erwärmt bis sich deutlich sichtbar Gasblasen entwickeln und lässt dann das Eisenpulver ohne weiteres Erwärmen bis zur Verringerung der Wasserstoffentwicklung noch einige Zeit reagieren. Dann filtriert man in die 100 ml-Flasche, schüttelt gut durch und lässt die Lösung 1–2 Tage stehen. Es bildet sich eine rötliche Lösung, die schließlich auf etwa 100 ml mit Wasser verdünnt wird, wobei die Farbe einen Gelbton annimmt. |

| Erläuterungen |

Beim Lösen von Eisenpulver in der Essigessenz entsteht zunächst eine farblose Lösung von Eisen(II)-Ionen. Durch den Luftsauerstoff werden diese langsam oxidiert (zunächst schwache Gelbfärbung) und schließlich bildet sich ein Eisen(III)-acetato-Komplex mit roter Farbe. (Polarogramm einer Fe 2+∕Fe 3+-Lösung in Abb. 1.3) |

| Verwendung |

Die Eisen(III)-Ionen-Lösung wird zur Prüfung von Reduktionswirkungen (-mitteln) und auch für Experimente zur Eisenchemie eingesetzt. |

Abb. 1.2 UV/Vis-Spektren eines Rotkohlsaftes bei verschiedenen pH-Werten: (a) pH 2, (b) pH 7, (c) pH 10.

Читать дальше