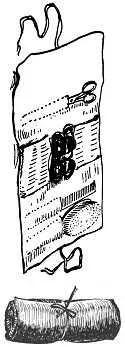

Waschtag

Man mag sich nun fragen, welche Figur die Soldaten als Waschfrauen abgaben. Nun, einige von ihnen stellten sich ausgesprochen ungeschickt an und erzielten bescheidene Resultate, aber Notwendigkeit ist der beste Lehrer und so übten sich die Männer in etlichen Tätigkeiten, für welche sie zuhause keinen Finger gerührt hätten. Es war jedoch nicht notwendig, dass jeder Mann seine eigene Wäsche wusch, denn in den meisten Kompanien gab es mindestens einen Burschen, der sich bereiterklärte, diese Tätigkeit gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung zu übernehmen und es fand sich in der Regel genügend Kundschaft, um seine dienstfreien Stunden mit Arbeit zu füllen. Das Bügeln konnte entfallen, denn sogenannte "gestärkte Hemden", also Hemden mit einer Hemdenbrust, waren im Heer nahezu unbekannt (mit Ausnahme der Lazarette). Flanellhemden waren das Kleidungsstück der Wahl. Falls ein Mann den Mut besaß, sich dem Spotte seiner Kameraden auszusetzen, indem er einen Hemdkragen trug, so wählte er die Variante aus Papier. Auf Manschetten wurde im Lager gänzlich verzichtet.

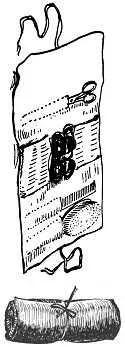

Soweit es das Nähen betraf, verrichtete jeder Mann seine eigene Arbeit oder ließ es einfach bleiben, ganz nach Belieben, aber man bezahlte keinen anderen dafür. Ein jeder Soldat besaß eine sogenannte "Hausfrau" oder ein vergleichbares Nähset, das aus den notwendigen Nadeln, Garn, Fingerhut und dergleichen bestand und das ihm seine Mutter, seine Schwester, sein Liebchen oder eine Soldatenhilfsorganisation zugesandt haben mochte. Hieraus bezogen die Männer ihre Materialien zum Nähen und Stopfen.

Eine "Hausfrau"

Es muss gesagt werden, dass der durchschnittliche Soldat den Lockungen und Freuden des Sockenstopfens nicht so zugetan war, wie er es hätte sein sollen. Aus diesem Grunde schob er den Unglückstag beständig vor sich her, bis seine beiden Fersen schließlich "durch die offene Hintertüre" schauten und seine zehn Zehen vor ihren Wohnquartieren in Formation angetreten waren. Diese Vernachlässigung verbesserte immerhin die Belüftung und eröffnete die Möglichkeit, sich die Strümpfe von beiden Enden überzustreifen. Die Aufgabe, den Zehen wieder ein schützendes Obdach zu gewähren, war keine leichte und sie konnte nur auf wenige Arten bewältigt werden. Die wohl zeitsparendste (wenn auch nicht kunstfertigste) bestand wohl darin, das Loch einfach mit einem Stück Faden zuzubinden. Es war dies eine Möglichkeit, den Gordischen Knoten des Sockenstopfens zu lösen, die manch ein moderner Alexander anwandte, allerdings ist mir kein einziger derartiger Fall bekannt, in dem ein Soldat im Nachhinein mit dem Resultat seiner Arbeit zufrieden gewesen wäre.

Dann gab es da noch jene Männer, die ein Netz aus Garn über das Loch nähten, so wie sie es zuhause bei ihren Müttern beobachtet hatten, aber nun weder die Zeit noch die Geduld hatten, die Lücken zwischen den Fäden zu stopfen. Folglich starrten die Zehen und Fersen durch die notdürftigen Gitterstäbe ihres Gefängnisses und ihr erneuter Ausbruch war nur eine Frage von Stunden. Einige der Jungs wurden von ihren Familien mit selbstgefertigten Socken versorgt, welche womöglich ihre lieben, alten Großmütter gestrickt haben mochten. Dabei schien die Geduld, welche ihre Großmütterchen beim Stricken der Socken gezeigt hatten, auf die Empfänger überzugehen, denn sooft eine Näh- oder Stopfarbeit erforderlich wurde, setzten diese sich pflichtbewusst hin und erledigten die Aufgabe so sorgfältig und liebevoll, wie man es sich nur wünschen konnte. Ich mache mich keiner Übertreibung schuldig, wenn ich behaupte, dass die von diesen Männern angefertigten Flicken länger hielten als die Socken selbst.

Bei den Socken, welche aus den Regierungsbeständen an die Männer ausgegeben wurden, sparte man sich in der Regel jeglichen Reparaturversuch, denn sie waren überwiegend von unsagbar schlechter Qualität und weder die Zeit noch den Aufwand wert. Ihre Form ähnelte einem gekrümmten Ofenrohr und hier endeten die Gemeinsamkeiten noch nicht, denn, gleich einem Ofenrohr, hatten auch die Socken nach spätestens 48 Stunden an beiden Enden eine Öffnung.

Auch die Essenszubereitung war eine Tätigkeit, die mehr oder weniger viel Zeit der Soldaten in Anspruch nahm, doch sobald die Armee ein festes Lager bezogen hatte, übernahmen für gewöhnlich Kompanieköche die kulinarische Arbeit. Gelegentlich, wenn eine Kompanie es bevorzugte, wurden die Zutaten für die Rationen roh an die Männer ausgegeben. Es existierte in dieser Hinsicht keine offizielle Vorschrift. Ich möchte behaupten, dass die Soldaten es zumeist bevorzugten, wenn sie ihren Kaffee und Zucker in der unverarbeiteten Form erhielten, da der Alltag des Soldatenlebens rasch einen jeden von ihnen in einen wahrhaften Meister der Kaffeezubereitung verwandelte. Zudem konnten die Männer das Getränk eher nach ihren eigenen Geschmäckern zubereiten als es den Köchen möglich war, denn aus deren Gebräu war nur zu häufig noch eine Andeutung der zahlreichen weiteren Einsatzgebiete des Kochkessels herauszuschmecken. Ferner mochten einige Männer ihren Kaffee stark, andere wiederum schwach, manche wollten ihn süß, manche wollten ihn bitter. Letztere sparten sich ihren Zucker für andere Gerichte auf. Hiervon wird noch die Rede sein, wenn wir unsere Aufmerksamkeit den Militärrationen zuwenden.

In diesem Zusammenhang soll noch ein Umstand erwähnt werden, der so manchem Leser merkwürdig erscheinen mag: die Verwendung von Unmengen grünen Kiefernholzes als Feuerholz in den Winterlagern. Dieses Holz war häufig unsere einzige Wärmequelle. Die Bewohner der Nordstaaten würden eher versuchen, ein Feuer mit einem Eimer Wasser zu entfachen als grünes Kiefernholz zu verwenden. Dieses scheinbare Paradoxon ist jedoch rasch erklärt: Die Kiefern in den südlichen Breitengraden beinhalten weitaus mehr Harz als ihre Verwandten in den nördlichen Breiten. Zudem ist das Kernholz aller Kiefernarten stets verhältnismäßig trocken und im Süden scheint diese Trockenheit sogar noch ausgeprägter zu sein. Das Kernholz wurde als Zunder benutzt und das harzige Splintholz darübergelegt. Bis das Kernholz verbrannt war, hatte sich auch das Splintholz entzündet und gab dann ein brauchbares Feuer ab. Diese Kiefern hatten den Harthölzern den Vorteil voraus, dass sie leichter zurechtzuhauen waren; diesen Vorteil wussten die Soldaten durchaus zu schätzen.

Der Lagerbarbier

In einem festen Lager hatte nahezu jede Einheit ihren eigenen Barbier. Es ist wahr, dass viele Männer während ihrer Zeit im Felde nicht zum Rasiermesser griffen und sich dermaßen bereitwillig lange, wirre Haartrachten und Bärte wachsen ließen, als könnten diese sie in der Schlacht vor dem Feind verbergen. Die Mehrheit der Soldaten besaß ihr eigenes Set der benötigten Toilettenartikel und rasierte sich selbst, wobei die Männer regelmäßig ihr unschuldiges Blut im Dienste ihres Landes vergossen. Der beträchtliche Rest der Soldaten, mochten diese nun ungeübt im Umgange mit dem Messer oder einfach der Tätigkeit einer Selbstrasur abgeneigt sein, suchte den Lagerbarbier auf. Dieser Bursche ging seiner Tätigkeit bei kaltem oder stürmischem Wetter im Inneren seines Zeltes nach, doch für gewöhnlich bezog er seinen Posten hinter dem Zelt, wo er eine Sitzgelegenheit für den (fraglichen) Komfort seiner Opfer platzierte. Dieser Rasierstuhl war von ihm selbst zusammengezimmert. Sein Rahmen bestand aus vier in die Erde gerammten Pfählen, zwei längeren für die hinteren Stuhlbeine und zwei kürzeren für die Vorderbeine. Auf dieser Basis konstruierte der Barbier einen durchaus tauglichen Stuhl. Es waren allerdings längst nicht alle derart Tätigen ausgebildete Meister ihrer Kunst und der Nacken so manches Soldaten wies rötliche Schwellungen auf, wo ihm der Barbier mehr schlecht als recht und ungeschickt die Haare abgekratzt hatte. Die Rasiermesser befanden sich zudem häufig in einem äußerst erbärmlichen Zustande, vergleichbar der "Klinge des Gottvertrauens" mit welcher der Ire in dem alten Lied seine "Himmelherrgott-Rasur" erhält.

Читать дальше