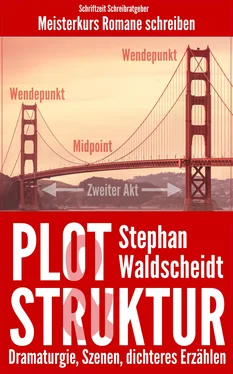

Was Sie hier neu finden, sind Punkte, die ich Katalysatoren nenne. Damit teile ich die wichtigsten Meilensteine auf – in eine Entscheidung des Protagonisten (den eigentlichen Plotpoint) und in ein Ereignis, das diese Entscheidung anstößt (den Katalysator). Auf diese Weise wird die Struktur anschaulicher und die Meilensteine sind einfacher zu verwenden. Dazu unten noch mehr.

Ich unterscheide zwischen Plotpoints und Wendepunkten – ein Wendepunkt ist genau das: eine Wendung im Plot, groß oder klein, wichtig oder weniger wichtig. Eine überraschende Wendung nenne ich Twist .

Die Plotpoints hingegen sind die zentralen Wendepunkte im zentralen Plot Ihres Romans. Sie betreffen den Protagonisten und sie betreffen keine Subplots, sondern die Kerngeschichte. Jeder Roman sollte sich auf diese Plotpoints stützen: den ersten PP am Ende des ersten Akts und den zweiten PP am Ende des zweiten Akts. Auch den Midpoint können Sie zu den Plotpoints zählen.

Der Midpoint heißt bei mir deshalb nicht Mittelpunkt, weil das Wort »Mittelpunkt« mehrdeutig ist. Schreibe ich Midpoint, meine ich immer den Dreh- und Angelpunkt in der Mitte des Romans.

1. Akt: Exposition

Aufhänger (Haken, Hook; auf den ersten Seiten des Romans, am besten auf der ersten Seite)

Hieran ziehen Sie den Leser in den Roman. Das geht besonders gut, wenn Sie eine dramatische Frage stellen.

Beispiel: Ein kleines Mädchen wird Augenzeuge eines Mordes und läuft weg. Die dramatischen Fragen sind hier unter anderem: Wer hat das Verbrechen warum begangen? Was wird das Mädchen mit dem Wissen anfangen?

Auslösendes Ereignis (inciting incident; bis spätestens zur Hälfte des ersten Akts)

Das Ereignis, das den Roman in Gang setzt. Dieser Punkt dient dem Roman als der Über- oder Ur-Katalysator , da er nicht nur einen Meilenstein bedingt, sondern den ganzen Roman. Man könnte das Auslösende Ereignis auch als Initialzündung des Romans bezeichnen.

Beispiel: Der Kommissar und seine Assistentin, die Protagonistin, werden zum Tatort des Mordes gerufen.

Verweigerung des Rufs( als Teil der Heldenreise; meist vor dem Katalysator des ersten Plotpoints )

Der Ruf ist der Ruf des Abenteuers, der Ruf von Konflikt und Veränderung und die Aufforderung, sich dem zentralen Problem des Romans zu stellen.

In diesem Punkt, der eher obligatorisch ist, zeigen Sie Ihre Protagonistin als das träge, auf den Status quo bedachte Wesen, das wir alle mehr oder weniger sind. Daher verleiht dieser Punkt Ihrem Roman mehr Realität. Die Protagonistin will nicht raus aus ihrem bisherigen Trott oder Leben. Sie denkt, sie kommt mit dieser Verweigerungshaltung durch.

Beispiel: Die Assistentin des Kommissars ist von der Brutalität des Mordes entsetzt. Sie denkt daran, sich in eine andere Soko versetzen zu lassen, erfindet schon am Tatort Ausflüchte und Argumente. (Professionelle Ermittler können sich dem Ruf meist nicht entziehen, eben weil es ihr Job ist, ihn anzunehmen.)

Katalysator des ersten Plotpoints( vor dem ersten Plotpoint und zugleich dessen Auslöser )

Ein dramatisches Ereignis, das den Protagonisten zu einer Entscheidung drängt. So dramatisch, dass eine Verweigerung, sich der Aufgabe zu stellen, nicht länger möglich ist.

Beispiel: Der Kommissar wird bei einem Autounfall mit Fahrerflucht lebensgefährlich verletzt. Der Kripochef bietet der Assistentin die Ermittlungen in dem Mordfall an. Mit einer Ablehnung würde sie ihr Team im Stich lassen und ihrer Karriere einen herben Rückschlag versetzen, was für sie beides nicht infrage kommt.

An diesem Punkt erkennen Sie sehr schön, wie sinnvoll und logisch, ja, notwendig eine solche Struktur ist.

Der Katalysator des ersten Plotpoints folgt notwendig auf den Ruf: Es muss etwas passieren, damit die Heldin ihre Verweigerungshaltung aufgibt. Zugleich bedingt der Katalysator des ersten Plotpoints den ersten Plotpoint, in dem sich die Heldin auf das zentrale Ziel des Romans festlegt, weil er sie zu einer Entscheidung zwingt.

Von der anderen Seite betrachtet, bedingt der Plotpoint den Katalysator: Damit die Heldin ihre Entscheidung trifft, muss zuvor etwas passieren – und da es meist eine große Entscheidung ist, muss etwas Großes passieren , um diese Entscheidung anzustoßen. Die Heldin braucht schlicht einen guten Grund. Geben Sie ihr diesen Grund nicht, wirkt die Entscheidung aus der Luft gegriffen, sie wirkt unglaubhaft und nicht authentisch.

Die Struktur hilft Ihnen dabei, solche krassen Fehler zu vermeiden. Keine Sorge, Ihnen bleibt genug Raum für jede Menge anderer Fehler ...

Wie Sie bei all diesen Meilensteinen sehen: Sie erfüllen eine sehr entscheidende Aufgabe, mehr noch: Diese Aufgabe ist in den meisten Fällen unverzichtbar.

Erster Plotpoint (PP1, Punkt ohne Wiederkehr, Plotpoint des ersten Akts; nach etwa 20 bis 25 % des Romans)

Eine Entscheidung, wo die Protagonistin sich dem zentralen Ziel des Romans verpflichtet (In der Heldenreise: Annahme des Rufs). Hinter diese Entscheidung gibt es meist kein Zurück mehr, auch diese Absolutheit erhöht ihre Tragweite.

Beispiel: Die Assistentin stellt sich ihrer neuen Aufgabe. Sie wird die Ermittlungen des Mordfalls führen und die Soko leiten.

2. Akt: Eskalation

Erster Pinchpoint (etwa in der Mitte zwischen erstem Plotpoint und Midpoint)

Der Antagonist, Gegenspieler, Schurke beweist (dem Leser und meist auch der Protagonistin) seine Gefährlichkeit. Er tut das insbesondere hinsichtlich seiner Fähigkeit, die Protagonistin am Erreichen ihres Ziels zu hindern.

Beispiel: Die Polizisten stürmen eine Wohnung, in der sie den Schurken vermuten. Doch statt ihm finden sie nur – eine Bombenfalle. Bei der Explosion sterben drei Polizisten.

Sie wollen Ihren Lesern ein spannendes Erlebnis verschaffen. Da ist es nur logisch, dass Sie ihm zeigen, wie gefährlich und stark der Gegenspieler (oder, allgemeiner: die seinem zentralen Ziel entgegenwirkende Kraft ist). Ein harmloser Gegenspieler sorgt nicht für Spannung. Ebenso wenig wie ein Gegenspieler, den Sie nie erwähnen. Voilà, schon haben Sie sich selbst die Notwendigkeit eines Pinchpoints begründet.

Auch seine Position nach etwa einem Viertel des zweiten Akts ergibt Sinn. Die Protagonistin hat ihr zentrales Ziel bereits eine Weile verfolgt, ermittelt, Informationen gesammelt. Da ist es an der Zeit, den Leser an den Bösewicht zu erinnern, ihm zu zeigen, welche Bedrohung er bedeutet. Und: Ein solcher Pinchpoint macht deutlich, wie hoch die Einsätze für die Protagonistin sind. Hier in unserem Beispiel wird klar: Sie setzt nicht bloß ihre Karriere aufs Spiel, wenn sie den Fall nicht löst und den Mörder nicht fasst – sie kann, wie drei ihrer Kollegen, sogar ihr Leben verlieren.

Katalysator des Midpoints (kurz vor dem Midpoint)

Ein dramatisches Ereignis, das die Ereignisse bis dahin auf den Kopf stellt. Auslöser für den Midpoint. Dieser Katalysator des Midpoints ist häufig positiv, etwa eine wichtige Entdeckung des Protagonisten.

Beispiel: Die Protagonistin stößt bei ihren Ermittlungen auf einen Namen – jetzt kennt sie die Identität des Mörders!

Midpoint (ziemlich genau in der Mitte des Romans)

Die Ereignisse ändern die Richtung. Die Protagonistin wird proaktiv. Der Jäger wird zum Gejagten. Der Protagonist wird vom Wanderer zum Krieger. Nach dem Midpoint startet häufig ein neuer Subplot.

Beispiel: Die Protagonistin brieft ihre Soko und gibt die neue Richtung vor: Findet Frank Schurkowski! Sie nimmt einen neuen Spezialisten mit in die Soko, der sich mit dem Aufspüren und Ausschalten von Verbrechern auskennt (neuer Subplot).

Читать дальше