Freilich muss der ganze Versuch einer Systematisierung der Pestalozzischen Gedankenwelt auf harten Widerstand noch immer gefasst sein. Ich selbst hatte im Eingang der Darstellung in Reins Handbuch des näheren begründet, weshalb Pestalozzis Gedankenwelt eigentlich keine systematische, sondern nur eine historische, am biographischen Faden fortgehende Darstellung zu vertragen scheint. Der Reichtum und die Lebensfülle seiner stets unmittelbar aus den Erfahrungen seines Wirkens und Schaffens erwachsenen Ideen will sich den Fesseln eines Systems nicht gutwillig fügen; und sie mit Gewalt in diese Fesseln schlagen, heißt vielleicht sie ihres besten Vorzugs – eben der Freiheit, in der sie aus dem Leben quellen – berauben. Indessen hat Pestalozzi nach zusammenhängender Theorie doch ernstlich gestrebt und sie als unabweisbare Aufgabe anerkannt, ihren Mangel eben doch als Mangel empfunden. Und, was wichtiger, sein Denken war innerlich derart zentral geeint, dass, wer ihn wirklich aus dem Grunde verstehen will, dem Unternehmen einer Rekonstruktion seiner Ideen aus ihrem wahren Zentrum sich nicht wird entziehen dürfen. Aus dieser Erwägung hatte ich bereits in der genannten Darstellung der eingehenden „entwicklungsgeschichtlichen Vorführung“ der Pestalozzischen Ideen wenigstens den knappen „Entwurf eines Systems“ derselben folgen lassen. Und ich habe mich seitdem in wiederholter Erwägung der Frage in der Überzeugung nur befestigt, dass neben und nach der historischen eine systematische Darstellung, wie sie dort nur in den allgemeinsten Umrissen versucht war, nicht bloß möglich, sondern unerlässlich gefordert blieb, wenn man einmal sich in den vollen Besitz dieser reichen Schatzkammer fruchtbarer Gedanken sollte setzen können. Es bildet daher die Systematik der Pestalozzischen Ideen, so wie ich sie als Ertrag meiner ganzen bisherigen Forschung zu geben mir getraue, in gegenwärtiger Darstellung die Hauptsache, während die Entwicklungsgeschichte nur im Umriss als erstes Kapitel vorangeschickt wird. Es dürfte damit besonders dem Bedürfnis pädagogisch interessierter Leser entsprochen sein, überhaupt aber aller, die Pestalozzi nicht bloß als ein merkwürdiges Phänomen der Ideengeschichte der Menschheit kennen lernen, sondern so viel als möglich zum eignen Gebrauch aus ihm entnehmen möchten. Denn dazu bedarf es einer Rechenschaft, die nach dem logischen Zusammenhang zu fragen nicht unterlassen kann. Auch dem Soziologen und Historiker, überhaupt jedem, dem es weniger um die Form als um den Gehalt der Pestalozzischen Ideen zu tun ist, schließlich selbst dem, der die schriftstellerische Form des Studiums wert erachtet (die doch nur Form ihres Inhalts sein will und anders gar nicht zu verstehen ist), wird eine solche Vorführung, mag sie immerhin dem Verdacht einer „Konstruktion“ unterliegen, zum wenigsten im Sinne der leichteren Übersicht willkommen sein. Wie ganz aber diese Systematik aus der historischen und biographischen Forschung mir erwachsen ist, davon wird, wer es der Mühe wert hält, durch Vergleichung mit der entwicklungsgeschichtlichen Darstellung in Reins Handbuch, wie ich hoffe, überzeugt werden.

* * *

Erstes Kapitel – Pestalozzis Lebensgang und Entwicklungsgeschichte – Jugendgeschichte

Erstes Kapitel – Pestalozzis Lebensgang und Entwicklungsgeschichte –

Jugendgeschichte

Johann Heinrich Pestalozzi, aus ursprünglich italienischem, aber schon seit der Reformationszeit in Zürich ansässigem und eingebürgertem Geschlecht, war daselbst am 12. Januar 1746 geboren. Sein Vater, Johann Baptist, ein Wund- und Augenarzt, starb im Alter von nur 33 Jahren 1751; so wurde der Knabe mit zwei Geschwistern in bescheidenen, fast dürftigen Verhältnissen hauptsächlich von der Mutter (Susanna, geb. Hotz) und einer treuen Dienstmagd (Barbara Schmid, „das Babeli“) erzogen. Seine große, von Gewandteren leicht auszubeutende Treuherzigkeit und sein scheinbarer Leichtsinn – in Wahrheit vielmehr eine große Unbekümmertheit um äußere und kleine Dinge, die aus früher intensiver innerer Beschäftigung sich erklärt – trug schon dem Schuljungen den Spottnamen „Heiri Wunderli von Thorliken“ ein. Obgleich keineswegs ein Musterschüler, pflegte er die Hauptsachen im Unterricht schnell und warm zu erfassen und zählte daher im Ganzen wenigstens zu den besseren Schülern.

Collegium Carolinum in Zürich

Er machte, wohl nach mehrjährigem Besuch einer deutschen Elementarschule, 1754-1761 die Lateinschule, 1761-1763 das Collegium humanitatis durch und besuchte darauf das hauptsächlich der Ausbildung von Theologen gewidmete, mehr dem Charakter einer Akademie sich nähernde Collegium Carolinum, in welchem er bis Herbst 1765 die beiden unteren Kurse, den philologischen und philosophischen, nicht aber den dritten, theologischen durchlief. Von seinen Lehrern gewann auf ihn den stärksten Einfluss Bodmer, ein Mann, der sich nicht auf Mitteilung des vorgeschriebenen Lehrstoffes beschränkte, sondern persönlich auf die einzelnen Schüler einzuwirken und namentlich sie zu tüchtigen Bürgern ihres Vaterlandes in antik freiheitlichem Geiste zu erziehen strebte. In gleicher Absicht taten viele ernstgesinnte, aus Bodmers Schule hervorgegangene junge Züricher sich zusammen zu einem Verein, der „Helvetischen Gesellschaft zur Gerwe“, so benannt nach dem Zunfthaus der Gerber, wo die Zusammenkünfte stattfanden. Diesem Verein trat, gleich seinen Freunden Lavater, Füßli, Bluntschli u. a. auch Pestalozzi bei. Man kam allwöchentlich zusammen, um Aufsätze der Mitglieder über Gegenstände aus der Geschichte, Politik, Moral und Pädagogik gemeinsam zu lesen und zu besprechen. Als dieser Verein, der wegen seiner entschieden demokratischen Richtung bei den Regierenden der Stadt von Anfang an nicht wohl gelitten war, im Jahre 1767 im Zusammenhang mit politischen Unruhen aufgelöst wurde, kam auch der junge Pestalozzi in ernsten Verdacht gefährlicher Umtriebe; er wurde in Arrest genommen, aber als unschuldig erkannt und mit scharfer Verwarnung entlassen. Eine von den Vereinsgenossen herausgegebene periodische Schrift „Der Erinnerer“ brachte auch einige Aphorismen, „Wünsche“ betitelt, aus Pestalozzis Feder, worin er unter anderen gemeinnützigen Dingen eine schlichte Erziehungslehre für den einfachen Bürger und Bauern fordert. Bedeutender und sehr bezeichnend für seine damalige politische Richtung ist ein Aufsatz „Agis“, der nebst dem Bruchstück einer Übersetzung der dritten Olynthischen Rede des Demosthenes im „Lindauer Journal“ 1766 ohne Nennung des Verfassers erschien. Dieser Aufsatz legt nicht nur Zeugnis ab von Pestalozzis ernster Beschäftigung mit Geschichte und Politik der Alten (Demosthenes, Plutarch), sondern verrät eine geradezu revolutionäre Stimmung.

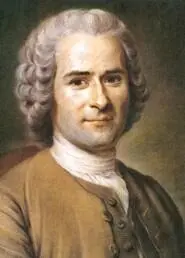

Jean-Jacques Rousseau – 1712 – 1778

Diese erklärt sich aus dem starken Eindruck der Schriften Rousseaus, die damals erst kürzlich erschienen waren und, wie in aller Welt, so besonders in der Schweiz eine tiefe Gärung hervorgerufen hatten.

Rousseaus Ideen waren auch nicht ohne Einfluss auf Pestalozzis Berufswahl. Nachdem er seine anfängliche Absicht des Theologiestudiums frühzeitig aufgegeben, hatte er eine Zeitlang ernstlich daran gedacht, sich durch das Studium der Rechte zu einer politischen Laufbahn als eine Art Volksanwalt auszurüsten. Sein Freund Bluntschli brachte ihn davon ab, indem er ihn überzeugte, dass ihm dazu die ruhige, kaltblütige Menschen- und Sachkenntnis allzu sehr mangle. Aber auch, als er sich dann für den bescheidenen Beruf des Landwirts entschied, waren „sittliche Absichten und Liebe zum Vaterland“ (wie er 1771 an Hirzel schreibt) von seiner Entschließung „nicht getrennt“; er gedachte nämlich durch vorteilhafte Bewirtschaftung seines Gutes sich den Weg zu bahnen, um zur Hebung der Volksbildung und Volksökonomie in seiner Umgebung etwas beitragen zu können. Bestärkt wurde er in seinem Entschluss durch die Sehnsucht, ein geliebtes Mädchen, Anna Schultheß („Nannette“), mit der die gemeinsame Trauer um den früh verstorbenen Bluntschli, der auch ihr hochgesinnter Freund gewesen war, ihn zusammengeführt und deren Liebe er gewonnen hatte, in nicht zu ferner Zeit heimführen zu können. Denn er durfte nicht hoffen, die Hand der wohlhabenden, schönen und gebildeten Kaufmannstochter zu erlangen, wenn es ihm nicht gelang, es in kurzem zu sicherem Wohlstand zu bringen; das hoffte er als Landwirt am ehesten zu erreichen. Die nötigen Fachkenntnisse brachte der angesehene Berner Rudolf Tschiffeli, der in Kirchberg bei Burgdorf ein großes Gut bewirtschaftete, ihm bei; bei ihm verlebte Pestalozzi eine sehr glückliche Zeit (Herbst 1767 bis Frühjahr 1768) in eifrigem Studium. Dann nach Zürich zurückgekehrt, kaufte er größtenteils mit geliehenem Geld ein für seine Absicht sonst nicht ungeschicktes, nur viel zu großes und daher für seine Verhältnisse zu kostspieliges, bisher fast unbebautes Grundstück in der Nähe von Brugg, auf Berner Gebiet, im späteren Kanton Aargau, unweit der Habsburg, und begann es zu bewirtschaften. Nach schweren Kämpfen durfte er (Herbst 1769) seine Braut heimführen. Sein Wohnsitz war, bis das auf seinem Grundstück neuerrichtete Haus „Neuhof“ (Frühjahr 1771) bewohnbar war, in Müligen. Der erhaltene, von Seyffarth herausgegebene Briefwechsel der beiden Liebenden gewährt tiefe Einblicke in Pestalozzis Gemütsart und in sein ganzes Treiben während dieser Lehrjahre. Er erscheint in diesen Briefen durchaus nicht als der empfindsame Träumer, als den man nach seinen späten Selbstschilderungen ihn sich vorzustellen pflegt; er zeigt vielmehr eine für seine Jugend erstaunliche Kenntnis von Menschen und Sachen, ein entschlossenes, oft nur zu jähes Handeln, allerdings auch ein heißes, bisweilen zu heftiger Erregung gesteigertes Empfinden. Seine Schreibart ist höchst lebendig und warm, bald stürmend, bald erhaben und wieder anmutig scherzend; kurz, von einer Jugendlichkeit, die ihn in den besten Momenten dem jungen Goethe nahe stellt. Kaum von geringerem Wert sind die Briefe der Anna Schultheß. Ihre beiderseitige Liebe ist von der höchsten und reinsten Art, und ist durch ihr ganzes schweres Leben hindurch so geblieben.

Читать дальше