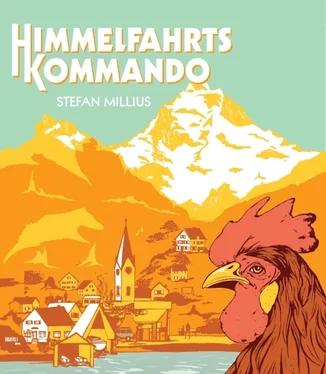

Das Spektakel, mit dem alles begann.

Kapitel 1: Wie man aus einer schwarzen Null eine rote macht

Gottlingen hat alles, was eine anständige Gemeinde braucht: Eine Schule, eine Kirche, einen Dorfplatz, eine Beiz, einen Dorfladen, ein Altersheim, einen Sportplatz. Es mangelt den Menschen hier an nichts, vorausgesetzt, sie sind mit dem Minimum zufrieden. Denn natürlich: Die Schule ist veraltet, der Sportplatz bietet nicht allen Vereinen Raum, die ihn gerne benützen würden, im Altersheim muss etappen- und etagenweise geduscht werden. Grosse Sprünge machen kann die Gemeinde nicht, man kommt gerade mal so durch. Der Gemeinderat trifft sich zwar regelmässig zur Sitzung, ist aber in seiner Kreativität ziemlich beschnitten, denn für grosse Visionen fehlt das Geld. Jeder Franken fliesst in das, was ohnehin gerade unumgänglich ist, und so segnet der Rat eben das ab, was zu tun ist.

So auch an diesem Abend. Die Schulkommission hätte gerne einen neuen Belag auf dem verwitterten Tartanplatz, aber die Kostenschätzung, die sie dem Gemeinderat vorlegt, ruft dort nur einen verzweifelten Heiterkeitsanfall und ein deutliches Nein hervor. Dasselbe gilt für die Anfrage des Altersheimverwalters, der eine Sanierung der sanitären Anlagen fordert. Solange die alten Leute fliessend Wasser über dem Gefrierpunkt haben, erklärt Gemeindepräsident Guido Frei seinen Kollegen, muss das reichen, denn für alles andere ist kein Geld in der Kasse. Zumal es Nachbargemeinden gebe, die noch schlimmer dran sind, weil sie regelmässig Bittgänge zum Kanton unternehmen müssen. So gesehen ist Gottlingen schon beinahe ein Musterknabe. Eine Null kann schwarz oder rot sein, und hier ist sie schwarz, Gottlingen kommt aus eigenen Kräften durch, zwar nur gerade mit dem Nötigsten, aber es reicht knapp, solange nichts Unvorhergesehenes passiert. Und die Region ist arm an Unvorhergesehenem.

In aller Regel.

Guido Frei diktiert dem Gemeindeschreiber Erwin Bitterli gerade eine höflich formulierte Absage an den Altersheimverwalter ins Protokoll, während die Gemeinderatskollegen Toni Muff, Liliane Aemisegger, Martin Knorr und Alfredo Pedrutto dem Ende der Sitzung entgegen fiebern, als das Telefon von Erwin Bitterli klingelt. Dem würde es im Grunde nie einfallen, während einer Gemeinderatssitzung einen Anruf entgegen zu nehmen, aber wer auch immer am anderen Ende der Leitung ist – er scheint nicht aufgeben zu wollen. Guido Frei verdreht mitten im Satz die Augen und fordert seinen Gemeindeschreiber auf, den Anruf eben in Gottes Namen anzunehmen, damit man danach wieder mit den ordentlichen Geschäften fortfahren könne. Bitterli zuckt entschuldigend mit den Schultern und klemmt sich das Handy ans Ohr, während er ungerührt das Protokoll weiter führt.

«Bitterli. – Wer? – Wann ist das passiert? – Aber wie… - Alle? Alle zusammen?»

Jetzt hat der Bitterli – beziehungsweise sein unbekanntes Gegenüber – die ungeteilte Aufmerksamkeit des Gemeinderates. Der Gemeindeschreiber ist nicht gerade als nervöse Person bekannt, aber nun ist sein Gesicht weisser als das der Bettlaken im Hotel Rössli in guten Zeiten. Und daran ändert sich auch nichts, als er den Anruf beendet hat und seine Kollegen zunächst einmal anschweigt.

«Erwin. Wer war das? Was stimmt nicht? Ist etwas mit deiner Familie?» Liliane Aemisegger klingt ehrlich mitfühlend – und gleichzeitig um sich selbst besorgt. Sollte etwas sein mit der Familie vom Bitterli, wäre das sicherlich traurig, aber dann betrifft es wenigstens nicht sie.

Der Gemeindeschreiber starrt an die gegenüberliegende Wand, wo es rein gar nichts anzustarren gibt, bis er endlich die Fassung wieder gewinnt.

«Die Sekte. Oben im Schlohwinkel. Mit dem Bus. Ein Unfall. Weiss nicht genau, wie.»

Nun starrt der Gesamt-Gemeinderat den Bitterli an wie einen Geist, was gut zu seiner Gesichtsfarbe passt. Allen ist klar, dass da noch etwas nachkommen muss, alle wissen, dass das noch nicht alles ist, aber keiner wagt es, nachzufragen. Alle warten sie, als liesse sich das Unvermeidliche gewissermassen zu Tode schweigen.

«Es hat keiner überlebt. Die sind alle mausetot. Die ganze Belegschaft. Der Schlohwinkel ist leer. Kein Mensch mehr dort.»

Der Gemeindepräsident schaut auf seine Akten, wo aus der schwarzen Null mit einem Mal eine rote geworden ist – oder schlimmer. Viel schlimmer.

Kapitel 2: Wie man seiner Tochter einen Russen vom Leib hält

Manchmal starrt der Elias Grunder seine Tochter einfach an und fragt sich, wie er so etwas eigentlich zuwege bringen konnte. Natürlich, seine Frau war attraktiv gewesen, keine Frage, und selbst wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte der Elias Grunder das weder gesagt noch halblaut gedacht, denn von den Toten nur Gutes, das hat er schon als Kind gelernt, aber die Schönheit seiner Tochter kann auch das nicht erklären. Manchmal findet der Grunder, das Mädchen sei schon fast von überirdischer Schönheit, aber mit einem solchen Gedanken versündigt man sich ja gewissermassen, und er lässt ihn schnell fallen. Und ausserdem ist sie kein Mädchen mehr, die Franziska, nein, eine junge Frau ist sie inzwischen, was ihre Schönheit nur noch offensichtlicher und in einem gewissen Sinn offiziell macht. Das erlaubt es jedem, sich an dieser Schönheit zu laben, sie anzuschauen, anzustarren trifft es wohl eher. Selbst im Dorf, wo man seine Tochter ja nun wirklich lange genug kennt, fällt so manchem Mann noch die Kinnlade herunter, wenn sie die Einkäufe erledigt. Er hat gelernt, damit zu leben, der Elias Grunder, auch wenn es ihm zuwider ist, es lässt sich ja doch nicht ändern. Aber wenn Franziska hier, in seinem Haus, an seinem Tisch, angestarrt wird, dann ist das etwas ganz anderes, dann ist das ungebührlich und unanständig und er muss ein Machtwort sprechen, er muss diesem Russen nun endlich einmal –

Aber der Russe starrt eben gar nicht. Das ist es ja gerade. Da kann der besorgte Vater noch so geschickt sein, er kann noch so verstohlen auf den Teller schauen und dann urplötzlich den Kopf hochreissen und den Russen fixieren, nicht ein einziges Mal erwischt er diesen dabei, dass er Franziska anstarren würde. Im Gegenteil, schon fast demonstrativ hält dieser Ivan seinen Kopf Richtung Teller gebeugt. Wenn der Bauer Grunder ganz ehrlich ist mit sich selbst, dann ist er schon fast so weit, dass er diesen Russen an den Schultern packen und ihn schütteln und fragen will, was zur Hölle nicht in Ordnung ist mit ihm, er ist doch ein junger Mann, was fällt ihm ein, die wunderschöne Tochter des Hauses mit keinem Blick zu würdigen?

Aber das zu tun, und der Grunder weiss es, wäre sehr seltsam. Der Ivan, dieser Russe, der ihm beim Heuen hilft und bei allen anderen Arbeiten und der eigentlich gar kein Russe ist, sondern von irgendwo sonst aus dieser Ecke stammt, was dem Bauern egal ist, solange er arbeitet, dieser Fast-Russe also ist von so ausgesuchter Höflichkeit und Zurückhaltung, dass es kaum zu fassen ist. Aber wie soll man einem temporären Arbeitsgast solche vorbildlichen Charakterzüge vorwerfen, nur weil sie einem unheimlich vorkommen? Und vor allem: Wie soll er sie ihm vorhalten? Der Ivan spricht kaum ein Wort Deutsch, jedenfalls muss der Bauer das annehmen, denn er sagt so gut wie nie ein Wort. Andererseits versteht er jede Anweisung auf dem Feld, aber das mag daran liegen, dass er zuhause schon auf einem Bauernhof gearbeitet hat, und Heuen ist Heuen, ob nun hier im Appenzellerland oder in Russland oder irgendwo neben diesem Russland.

«Schmeckt es dir, Ivan?»

Der Bauer versucht sein Glück, Ivan schaut kurz auf, schüchtern, fast ängstlich, der Bauer deutet auf seinen Teller und versucht, aufmunternd zu schauen, ein Lächeln bringt er nicht zuwege. Aber das liegt nicht am Ivan, der hat ihm nichts zuleide getan. Im Gegenteil, nur ist es eben so, dass sich der Bauer das Lächeln schon lange abgewöhnt hat, aber Ivan versteht auch so, was gemeint ist, er lächelt und hält einen Daumen hoch, eine Art Kompliment wohl für die Köchin des Hauses, und die lächelt nun ebenfalls. Im Gegensatz zu Ivan starrt sie nicht in die Tiefe des Tellers, sondern schaut Ivan offen an, und der fängt den Blick kurz auf, bevor er sich ohne erkennbare Reaktion wieder hinter die Suppe macht.

Читать дальше