Auch wenn die Grundstruktur bei allen Gelenken gleich ist, unterscheiden sich doch die einzelnen Gelenke je nach ihrer Lokalität in ihrer Form und damit Bewegungsfunktion. Schauen wir uns die Gelenke etwas genauer an, die am häufigsten durch ein künstliches Gelenk ersetzt werden. Wenn Sie den Aufbau der einzelnen Gelenke kennen, werden Sie sich vorstellen können, wie Schädigungen an den Gelenken entstehen, was Ihnen gut tut und was nicht und vor allem, wie ein künstliches Gelenk aufgebaut sein muss und welche vielfältigen Funktionen es erfüllen muss.

Das Hüftgelenk

© Bildquelle: Finsbury

Ob Sie gehen, sich drehen oder beugen, unser Hüftgelenk (= Articulatiocoxae) unterstützt nahezu alle Bewegungen und ist hohen Belastungen ausgesetzt.

Das Hüftgelenk verbindet den Rumpf mit den Beinen über zwei Knochen – dem Beckenknochen und dem Oberschenkel. Als Kugelgelenk bietet das Hüftgelenk große Bewegungsfreiheit in sechs verschiedene Richtungen entlang dreier Achsen. Versuchen Sie es doch mal:

Schwingen Sie Ihr Bein vor und zurück (Flexion, Extension)

Spreizen Sie Ihr Bein ab und führen Sie es wieder heran (Ab- u. Adduktion)

Drehen Sie es nach links oder rechts (Rotation)

Alle Bewegungen werden durch die nach unten, nach außen und nach vorn offene Hüftpfanne (= Acetabulum) möglich, die vom Becken gebildet wird – der Name ist gerechtfertigt, sie sieht wirklich aus wie eine Pfanne. In die Hüftpfanne passt der kugelige Oberschenkelkopf (= Caput femoris, auch Hüftkopf genannt), der am Ende des Oberschenkelknochens (= Femur) sitzt. Allerdings umschließt die Hüftpfanne den Hüftkopf nicht vollständig. So ist zwar eine große Bewegungsfreiheit möglich, es ist aber auch eine gewisse knöcherne Instabilität gegeben. Stabilisiert wird diese sehr bewegliche Verbindung zwischen Kopf und Pfanne daher durch zahlreiche kräftige Bänder das wichtigste ist das Hüftgelenkband (= Lig. Capitis femoris) -, Muskeln und der Gelenkkapsel. Die Gelenkkapsel ist an der Innenseite mit einer feinen Gelenkinnenhaut ausgekleidet, die die Gelenkflüssigkeit bildet. Diese füllt den Gelenkspalt zwischen den beiden Gelenkpartnern und gewährleistet somit eine

reibungslose Bewegung, sie wird deshalb auch Gelenkschmiere (= Synoviale Flüssigkeit) genannt.

Ob wir sitzen, stehen oder gehen, das Hüftgelenk ist immer einer Belastung ausgesetzt. Diese ist auch abhängig vom Körpergewicht, denn das ganze Rumpfgewicht lastet schließlich auf dem Hüftgelenk. Bei einem 70 kg schweren Menschen beträgt der Druck auf einzelne Zonen der Hüfte beim Gehen erstaunliche 225 kg pro cm², pro zusätzlichem Pfund versechsfacht sich die Belastung. Eine gesunde Hüfte hat mit solchen Belastungen keine Probleme. Sie hat einen intakten glatten Knorpel, der sowohl Hüftpfanne als auch Hüftkopf überzieht und für eine reibungslose Bewegung sorgt und wie ein Stoßdämpfer wirkt. Ist der Knorpel aber beschädigt, kann dies schwerwiegende Konsequenzen für Ihr Gelenk haben, denn dann fehlt die schützende Schicht, die Ihre Gelenkknochen vor Unheil bewahrt.

Das Hüftgelenk ist eines der Gelenke, die eine relativ einfache Konstruktion haben. Deshalb ist es auch das Gelenk, das als erstes durch ein künstliches ersetzt werden konnte und mittlerweile ist der künstliche Ersatz des Hüftgelenks ein Routineeingriff geworden.

Das Kniegelenk

Wussten Sie, dass unser Kniegelenk (= Articulatio genus) das größte Gelenk in unserem Körper ist? Es kann bis zu anderthalb Tonnen Last stützen und muss sich im Laufe unseres Lebens millionenfach beugen und strecken. Wenn Sie von einem Stuhl aufstehen, können auf den Gelenkknorpel des Kniegelenks Kräfte von etwa 10 Zentnern einwirken.

Es ist wirklich erstaunlich, wie belastbar und ausgeklügelt die Natur unsere Gelenke geschaffen hat. Lassen Sie uns nun das Kniegelenk näher anschauen, das eine hochkomplexe Struktur hat.

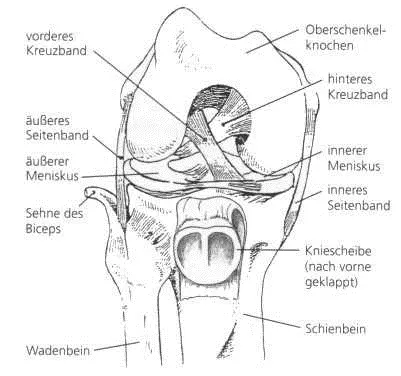

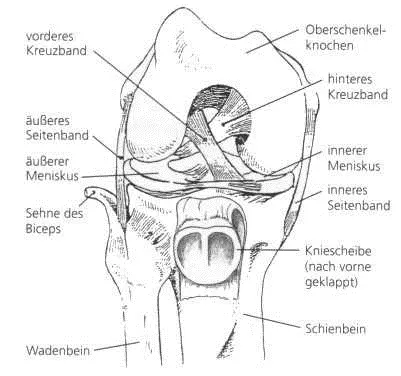

Im Kniegelenk wird der Oberschenkelknochen (= Femur) mit dem Unterschenkelknochen, dem Schienbein (= Tibia) verbunden. Es ist in ihrer Grundstruktur ein klassisches Scharniergelenk, das hauptsächlich beugende und streckende Bewegungen erlaubt, aber noch ein wenig Bewegungsspielraum für geringe Drehungen des Unterschenkels gegen den Oberschenkel erlaubt. Allerdings ist die Bewegung beim Beugen und Strecken des Knies keine reine Scharnierbewegung, sondern eine komplizierte Rollgleitbewegung des Oberschenkelkopfes auf dem Schienbeinkopf, womit ein größeres Bewegungsausmaß erreicht wird. Ermöglicht wird diese Rollgleitbewegung durch den besonderen Aufbau der beiden Gelenkpartner: die Gelenkflächen des Oberschenkelknochens bestehen aus einer inneren und einer äußeren Gelenkrolle (= Kondyle), die nach außen gewölbt ist. Die Gelenkflächen des Unterschenkelknochens sind dagegen etwas eingemuldet, so dass Ober- und Unterschenkel in der Beugung und Streckung übereinander

„hinwegrollen“ können. Die Oberschenkelknochen haben jedoch eine andere knöcherne Formgebung als der Schienbeinkopf. Damit die beiden Gelenkpartner trotzdem gut aufeinander passen, liegen zwischen ihnen die Menisci, wobei es einen inneren (an der Innenseite des Kniegelenks) und einen äußeren Meniskus (an der Außenseite des Kniegelenks) gibt. Die Menisci sind keilartige halbmondförmige Knorpelscheiben, die für die Bewegung des Kniegelenks eine entscheidende Funktion haben: Sie fangen die auftretenden Kräfte zwischen Oberschenkelrolle und Schienbeinkopf ab und stabilisieren das Knie in der Rotation. Sie sind zudem für den Gleitanteil der Rollgleitbewegung zuständig, in dem sie in der Kniebeugung leicht hin und her gleiten können und somit den größeren Bewegungsspielraum ermöglichen. Menisci sind häufig von Verletzungen betroffen. Bei falschen Bewegungen oder heftigen Stößen können sie leicht einreißen und verlieren dann ihre wichtige Schutz- und Bewegungsfunktion.

In dieses komplexe Gefüge des Kniegelenkes kommt noch ein dritter knöcherner Partner hinzu – die Kniescheibe (= Patella). Diese sitzt vor Ober- und Schienbeinkopf und bildet im Prinzip ein weiteres Gelenk. Bei jeder Bewegung des Ober- und Unterschenkels in die Beugung oder Streckung gleitet die Patella nach oben und unten – Sie können das spüren und sogar sehen. Die Kniescheibe gewährleistet dem Kniegelenk Führung und Stabilität. An ihr setzt über die Patellasehne der kräftige Oberschenkelmuskel (= M. Quadrizeps femoris) an, der für die Streckung des Knies verantwortlich ist, in dem er den Unterschenkel nach oben zieht.

Ober- und Unterschenkelknochen und Kniescheibe bilden somit das Knochengerüst im Knie. Sie alle sind an den Knochenenden mit Knorpel überzogen, der wie bei allen Gelenken von der Gelenkflüssigkeit aus der Gelenkinnenhaut der Gelenkkapsel ernährt wird. Die Gelenkkapsel des Kniegelenks ist äußerst straff und bietet Schutz und Stabilität.

Zusätzliche Stabilität und Führung erhält das Kniegelenk durch einen komplexen Bandapparat. Innerhalb des Kniegelenkes laufen das vordere und hintere Kreuzband (= Lig. cruciatum anterius und posterius), die, wie der Name schon sagt, gekreuzt verlaufen. Dadurch geben sie vor allem für die Rotation Stabilität. Die Kreuzbänder gelten als die Grundpfeiler des Kniegelenkes und werden sehr häufig im Sport verletzt. Das innere und äußere Seitenband (= Lig. collaterale fibulare und tibiale), die seitlich außerhalb der Gelenkkapsel verlaufen, bieten eine exakte Führung in der Beugung und Streckung. Im Zusammenspiel mit der Muskulatur können so die erheblichen Belastungen und Bewegungsmöglichkeiten des Kniegelenks sicher und gelenkschonend durchgeführt werden.

Читать дальше