Foto: Joseph Albert/Verwaltung der Schlösser und Seen

Ludwig II. liebte Wagner, bevor er ihn kennengelernt hatte. Kaum König geworden, schickte er dem flüchtigen Komponisten seine Kontaktleute hinterher. Holte Wagner nach München. Und erlebte seinen ganz persönlichen „Tristan“-Rausch. Die Freundschaft zwischen Wagner und Ludwig II. war sensationell, sie war anstößig, und sie war folgenreich: Der Komponist, der Politik machen wollte, und der König, der Musikgeschichte schreiben ließ, befeuern bis heute die Gemüter.

Von Michael Weiser

War es Besessenheit? Anders kann man es wohl nicht nennen, wenn man den König erzählen hört. Als er nach einem langen Ritt in einem warmen Bade Erquickung gesucht habe, da habe er „zufällig mit beiden Händen, aber abwechselnd und mit verschiedener Kraft, auf die Fläche des Wassers“ geklatscht. „Der dadurch verursachte Tonfall erinnerte mich sofort an das Leitmotiv von Tristan, so dass die ganze Scene – Isolde an Tristans Leiche – mit allen Einzelheiten, wie gezaubert mir im Ohre lag.“

Ach ja, Ludwig II. und „Tristan“, Wagner und das Wasser. Wenn es eine Melange gab, die dicker war als Blut, dann diese. Im Bade den „Tristan“ nachgeplanscht: So oder so ähnlich erzählt Ludwig II. die nächtliche Begebenheit einem seiner Spitzenbeamten. Und dass dieser nüchterne Beamte diese Begebenheit für erinnerungswürdig hält, sagt schon einiges über den zweiten Ludwig.

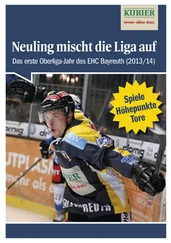

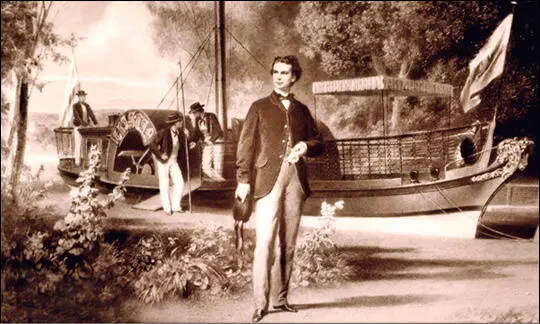

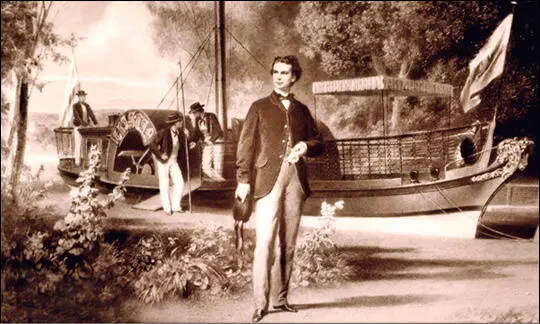

Wie schon seine, nun ja, Flottenpolitik zeigt. Der junge König kauft ein Dampfboot für den Starnberger See. Kurz darauf, der sächsische Dichterkomponist ist, von des Monarchen Huld aus einem Meer von Schulden gerettet, bereits in Bayern an Land gegangen: Da lässt Ludwig den kleinen Dampfer auf den Namen „Tristan“ taufen. Und dann, am 10. Juni 1865, feiert denn auch endlich Wagners bahnbrechendes Drama Stapellauf: „Tristan und Isolde“, am 10. Juni 1865 im Nationaltheater in München.

Untergehen im Wagner-Rausch, rauschender Beifall auch im Theater, ein „Tristan“-Schifflein auf dem schönen Starnberger See: Näher kommen einander König und Traumwelt nie. „Wonne des Lebens! Höchstes Gut! Alles!“ So preist Ludwig II. den geliebten Wagner. Dass er im nämlichen Würmsee (so hieß das Gewässer seinerzeit noch) ertrinken würde, 1886, gerade mal vierzig Jahre alt – das konnte der König damals ja nicht ahnen. Ebenso wenig, wie eine Lebensfreundschaft in Stürme geraten kann.

Eine sensationelle Verbindung

Ludwig und Richard: Das ist eine der sensationellsten Verbindungen des 19. Jahrhunderts. Zwei Männer, die von den unterschiedlichsten Voraussetzungen gestartet sind. Der eine König, der andere ein halbwegs verkrachter, wegen seiner Revolutionsumtriebe lange Jahre polizeilich gesuchter Künstler. Man kann nicht einmal sagen, das die beiden dasselbe wollen. Es ist wohl eher so, dass der eine jeweils das hat, was der andere will. Der freie Markt in Reinform. Mit viel Zuckerguss darüber. Also: Der eine – Richard Wagner – will endlich wieder flüssig sein. Und hofft auf einen Brunnen, der Dukaten sprudeln lässt.

Der andere – Ludwig II. – sucht nach dem heilgen Quell, der seinen dürstenden Geist laben soll: mit Klängen nicht von dieser gemeinen Welt, mit tönendem Zauber, Klangreligion, hehren Bildern, kurz: die Welt, wie sie nie war, doch wie sie sein sollte, mittelalterlich verklärt, mit gesalbten Herrschern, geheimnisvollen Rittern, sich und allen andern ein ewig Geheimnis. Und er weiß, wer über diesen Born gebietet: Richard Wagner, niemand anders als der Barrikadenkämpfer des Dresdner Maiaufstands von 1849.

„Ludwig sieht im

Theater die bessere Welt.“

Er weiß es seit Jugendtagen. Wagners „Lohengrin“ hat Ludwig als 15-Jähriger zum ersten Mal gesehen. Ein Tag, dessen er – genauso wie des Tages seines „Tannhäuser“-Debüts – alljährlich gedenkt: „Diese Tage sind für mich Feiertage, deren Bedeutung für mich und mein Leben nicht einmal durch die höchsten Feiertage der Christenheit erreicht wird.“

Ludwig sieht im Theater seine Ersatzreligion und die bessere Welt. „Vom Ministerium und der Ministerialbürokratie eingeschränkt, vom Parlament bedrängt, vom Kabinettssekretär partiell gelenkt“ – so hat Hermann Rumschöttel des Königs Lage treffend zusammengefasst – sieht Ludwig II. reichlich Gründe, sich in ein Traumreich zu sehnen. Und dann ist da die Großwetterlage in den deutschen Landen. Österreich und Preußen sind einander nicht mehr grün, über die Beute des gemeinsamen Krieges gegen Dänemark – Schleswig und Holstein – wird man sich zerstreiten. Bayern wird eine Entscheidung fällen müssen – und sich für die falsche Seite entscheiden. Für Österreich, das gegen Preußen ein Debakel erleidet.

Im Jahre 1863 funkt es. Wagner wirbt da in seinem Vorwort zur Ausgabe der „Ring“-Dichtung um einen Gönner für die Aufführung seiner Tetralogie: „Wird dieser Fürst sich finden?“ Und fleht gleichsam: „Im Anfang war die That!“ Und es ist Ludwig, der ihm die ersehnte

Antwort gibt: „Der Satz, den Sie in der Vorrede zum Gedichte ,Der Ring des Nibelungen‘ anführen, soll in das Leben treten; ich rufe es aus: Im Anfang sei die That!“ Wie der König dem Komponisten seine Sendboten nachjagt, wie er ihn nach München holt, er, der junge, allzu junge König, den schon reichlich abgezockten, 32 Jahre älteren Sachsen – das ist, bei aller Berechnung, irgendwie auch eine der großen romantischen Geschichten des 19. Jahrhunderts. Eine Seifenoper. Aber so schön.

„Im Anfang Sei die That!“

Endlich frei

Für Ludwig ist die Bekanntschaft zu Wagner auch das Manifest einer persönlichen Befreiung. Als Zwölfjähriger bereits hat er begonnen, sich mit den Schriften Wagners zu beschäftigen. Vor allem „Das Kunstwerk der Zukunft“ hatte es ihm angetan, dieses Versprechen von bruchlosem, harmonischem Verschmelzen von Dichtung, Bild und Musik. Sein Vater allerdings, der brave Maximilian II., mag die Schwärmerei des Sohnes nicht dulden. Und er verbietet ihm den Besuch der Erstaufführung des „Lohengrin“ am 28. Februar 1858. Endlich, es ist 1861, darf Ludwig die Wiederaufführung des „Lohengrin“ sehen, bewacht von seiner Erzieherin. Und mag er die Wiederholung unter der Leitung von Franz Lachner auch als schlecht empfunden haben, so sieht er doch den „Keim gelegt zu Unserer Liebe und Freundschaft bis zum Tod, und dort ward (sic!) der bald zur mächtigen Flamme werdende Funke für unsere heiligen Ideale in mir entzündet“, schreibt Ludwig II. später an Wagner.

Der König und sein „Flaggschiff“: Ludwig II. vor dem Dampfer „Tristan“.

Der König und sein „Flaggschiff“: Ludwig II. vor dem Dampfer „Tristan“.

Foto: akg-images

Für Wagner sind die Folgen dieser Liebe bis zum Tod schon in der Gegenwart segensreich. „Die niedern Sorgen des Alltagslebens will ich von ihrem Haupte für immer verscheuchen, die ersehnte Ruhe will ich Ihnen

bereiten, damit Sie im reinen Äther Ihrer wonnevollen Kunst die mächtigen Schwingen Ihres Genius ungestört entfalten können“, beruhigt ihn Ludwig II. nach der ersten persönlichen Begegnung am 4. Mai 1864. Kaum der väterlichen Kontrolle ledig, erfüllt sich der Bayernkönig seinen Lebenstraum in einer großzügigen, hoheitsvollen Geste. Wagner, um es kurz zu machen, wird in München keine Not leiden. Und auch Wagners Gläubiger hat der König schon zufriedengestellt. Der wichtigste Plan der beiden taugt dennoch nur für ein Luftschloss. Ludwig will nach der Uraufführung von „Tristan und Isolde“ für Wagners Werk in München einen Tempel errichten, mit Wagners Dresdner Barrikadenkameraden

Читать дальше

Der König und sein „Flaggschiff“: Ludwig II. vor dem Dampfer „Tristan“.

Der König und sein „Flaggschiff“: Ludwig II. vor dem Dampfer „Tristan“.