Zwei Kisten: Verbleib gesucht

Wahrscheinlich wäre die „Bertha-Kiste“ unter anderen Umständen 2009 einfach aufgelöst oder im Ganzen weitergegeben worden. So kommt alles noch einmal auf den Tisch, um für den erweiterten Hutschachtel-Inhalt einen sinnvollen Verbleib zu finden. Icki Haag hatte schon Ende der 1980er-Jahre Kontakt zum Historischen Archiv der Stadt Köln aufgenommen. Wahrscheinlich hat Bertha auch auf ihre Empfehlung 1988 dorthin geschrieben. Inzwischen hat sich das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln etabliert. Bei meiner Kontaktaufnahme im Frühjahr 2010 zeigt man sich erfreut und sendet eine Einladung zur nächsten Sonderausstellung mit. Sie heißt „Köln und seine jüdischen Architekten“ und begleitet das gleichnamige Buch von Wolfram Hagspiel. Die Überraschung ist groß: Auf der Einladung lächelt Bertha, sie ist die einzige Frau unter den 43 erwähnten Architekten. Der Kreis schließt sich. In der Ausstellung wird unter anderem „Berthas Rosentapete“ gezeigt, die Frau Haag dem Archiv überließ. Sie wird gleich aus der Vitrine genommen, nachdem die Urheberschaft von Dagobert Peche bekannt wird. Das Material von und über Bertha, das dem Buch und der Ausstellung zugrunde liegt, ist lückenhaft und auch durch Berthas eigene späte Selbstdarstellung „verklärt“.

Zwei Kisten: Verbleib gefunden

Der Inhalt der „Bertha-Kiste“ ist 2013/14 Hauptbestandteil einer Ausstellung über Bertha Sander im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, ihr Titel: „Ein ganzes Leben in einer Hutschachtel“ (8. November 2013 bis 9. März 2014). Er geht anschließend als Schenkung an diese Institution. www.nsdok.de

Der Inhalt der „NS-Kiste“ liegt heute fast komplett im Bundesarchiv in Koblenz, das unter anderem wichtige Bild-Dokumente aus der deutschen Geschichte aufbewahrt. Über zweihundert Fotos und Dokumente aus der familiären NS-Kiste wurden digitalisiert, fast fünfzig davon sind online einsehbar. Sie ergänzen die zuvor eher dürftigen Bestände des Archivs zum NSKK. www.bild.bundesarchiv.de

Teil II

Das Leben der Bertha Sander

1901 - 1990

Vorspann -

2010/11: Jetzt muss es doch sein. Ein langer Winter, ein optimaler Platz für Berthas Nachlass ist gefunden und viele Fragen sind noch gar nicht oder nicht voll und ganz beantwortet: Wie kam sie zur Wiener Werkstätte und was machte sie dort? Wie kam Bertha an Zeichnungen von Dagobert Peche? Wie war sie überhaupt? Wie lebte sie, was erlebte sie — die junge Frau aus einer gebildeten und fortschrittlichen Familie, in ihrem „ersten Leben“ — vor der Emigration? Was waren ihre Träume, was die Realitäten? War sie glücklich? Wie verlief ihr „zweites Leben“? Wie verbrachte sie die mehr als fünf Jahrzehnte im Exil? Und wie blickte sie zurück?

Bertha Sander hat kein Tagebuch geführt. Sie hat keine Lebenserinnerungen zu Papier gebracht. Was heute über sie berichtet, ist ihr umfangreicher und hochinteressanter Nachlass. Einige mündliche Überlieferungen sind festgehalten, einige Mitmenschen kann man noch befragen. Nur Icki Franziska Haag, die geschätzte Nachbarin, die mich in den 1980ern so nachhaltig auf Berthas Spuren setzte, lebt seit 2009 nicht mehr. Trotzdem lässt sich jetzt manch unklarer Sachverhalt überraschend schnell klären und die meisten Orte, an denen Bertha sich aufhielt, haben nicht aufgehört zu existieren. Einiges aus Berthas Vergangenheit wird so in der Gegenwart wieder lebendig. Und so beginnen heute einige Menschen sich für diese unbekannte und unspektakuläre Frau zu interessieren, deren Leben vor über 110 Jahren in Köln so hoffnungsvoll begann und das 1990 so deprimierend in England endete.

Ein Leben in kleinen Geschichten

Im Folgenden wird Berthas Leben in einzelnen Geschichten erzählt. Sie beginnen fast immer — um ganz nah bei Bertha zu bleiben — mit einem oder mehreren Relikten aus ihrem Nachlass. Eine Geschichte erzählt, von einem solchen Relikt ausgehend, manchmal von einer bestimmten Zeit oder einem besonderen Aspekt ihres Lebens oder von Menschen und Dingen, die Bertha wichtig waren, ihr besonders am Herzen lagen. Oder eine Geschichte zeigt anhand von Notizen und Überlieferungen — sozusagen „im Originalton“ — Berthas Einstellungen auf, beispielsweise die zum Judentum, das sie für sich kurz und knapp ablehnt.

1

Die Familie Gustav Sander

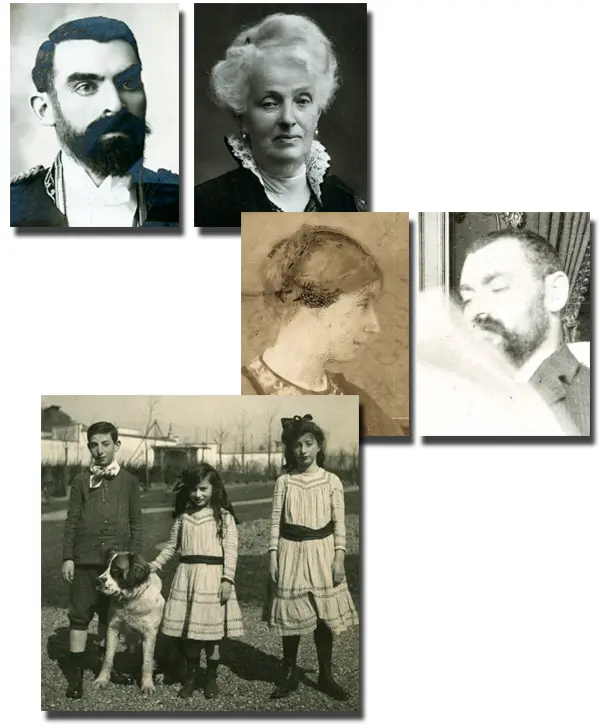

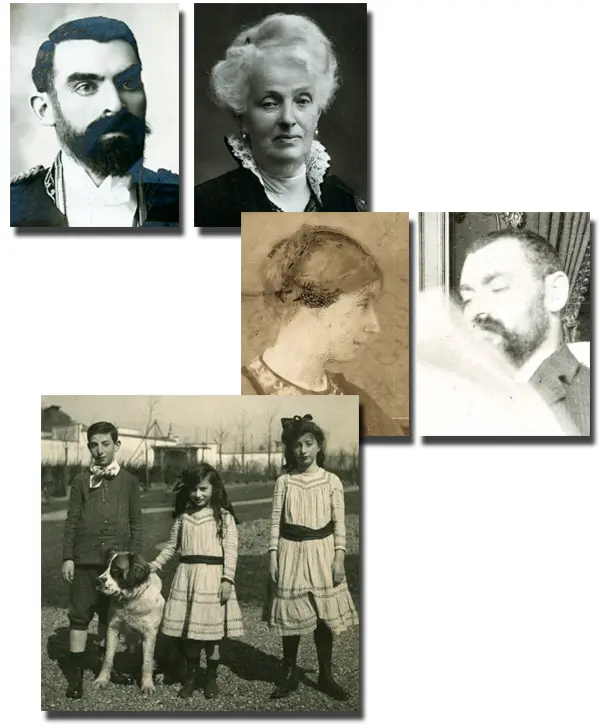

Großeltern Gabriel und Bertha Loeser, Eltern Gustav und Clara Sander geborene Loeser, die Kinder Otto, Bertha und Gabriele

Am 7. März 1901 um fünf Uhr kommt Bertha Regina Sander in Köln in der Mohrenstrasse 3 zur Welt, in der Wohnung ihrer Eltern. Der Vater, Rechtsanwalt Gustav Sander, von isrealitischer Religion ebenso wie seine Ehefrau Clara Sander geborene Loeser, unterschreibt die Geburtsurkunde schwungvoll und klar leserlich. Bertha ist das dritte Kind der Familie, Schwester Gabriele ist drei Jahre alt, Bruder Otto zwei. Mutter Clara ist bei dieser, ihrer letzten Geburt dreißig Jahre alt, Vater Gustav siebenunddreißig. Das gebildete, junge Elternpaar lebt wohlsituiert in der Kölner Innenstadt und wird später in ein eigenes Haus in Köln-Lindenthal umziehen.

Die Eltern

Vier Jahre zuvor haben Berthas Eltern in Lüttich geheiratet, wo Clara mit ihrer Familie wohnte. Die Trauung findet in der alten Lütticher Synagoge statt, der ihr Vater vorsteht. Die Braut, geboren in Frankfurt am Main, ist fünfundzwanzig, der Bräutigam dreiunddreißig Jahre alt. Die beiden sind verwandt und kennen sich seit Kindertagen.

Die Großeltern I

Über Berthas Großeltern mütterlicherseits ist viel bekannt und überliefert, nicht zuletzt durch die Memoiren von Berthas Mutter Clara. Das Leben der Großeltern verläuft interessant und kosmopolitisch. Großvater Gabriel Loeser stammt von der Mosel, aus Dusemond bei Trier. Als er heiraten möchte, arbeitet er in Algerien und reist auf Brautschau nach Koblenz. Dort lernt er die Kaufmannstochter Bertha Mayer kennen. Vor der Eheschließung muss die 19-Jährige erst in einem Pensionat Französisch lernen. Ihre erste Tochter kommt in Algerien auf die Welt. Die zweite, Berthas Mutter Clara, wird nach der Flucht aus Frankreich in Frankfurt am Main geboren. 1882 zieht das Paar mit den beiden Töchter nach Belgien. Die Familie ist wohlhabend und gebildet, man reist viel und pflegt internationale Kontakte.

Großeltern II

Bei Berthas Großeltern von Vaters Seite sieht die Informationslage ganz anders aus. In Berthas Nachlass findet sich kein Hinweis auf dieses Großelternpaar. Berthas Mutter Clara erwähnt in ihren Memoiren lediglich kurz einen Onkel Alexander Sander (= Berthas Großonkel), der mit einer Caroline geborene Loeser verheiratet ist. Sie könnten eventuell Berthas Großeltern sein, wenn ihr Sohn Gustav hieße.

Schwester Gabriele

Gabriele, familiär Ela genannt, Berthas ältere Schwester, wird später Sängerin und Klavierlehrerin. Am 14. Dezember 1897 wird sie in Köln geboren und heiratet 1927 den Juristen Dr. Walter Speyer, mit dem sie später nach London emigriert. Die Familienkontakte brechen ab. Sie stirbt am 4. November 1969 in London.

Bruder Otto

Otto Sander kommt am 6. November 1898 auf die Welt, er ist zwei Jahre älter als Bertha. Auf Kinder- und Jugendfotos sieht man die drei Geschwister oft zusammen herumtollen. Otto erkrankt 1917, seine Krankheit wird von der Mutter nicht beim Namen genannt. Otto verbringt viel Zeit in Kliniken und Heilstätten. Er stirbt am 10. August 1924 als 25-Jähriger im Schwarzwald, offiziell an einer Lungenentzündung. In Berthas Nachlass befinden sich viele Dokumente ihres Bruders, auch seine Todesanzeige.

Читать дальше