Mittels umfassend eingesetzter Sensortechnologien werden Prozesse im Stadtraum sichtbar, die üblicherweise unsichtbar sind. Das können etwa Schwankungen der Luftqualität oder Verkehrsstaus auf Straßen sein. Aber auch langfristigere Prozesse, wie beispielsweise zunehmende Kriminalität oder Klimawandel, können überwacht werden. So kann das Bewusstsein für ein spezielles Problem geschärft und eine bestimmte Reaktion auf Seiten der Bürger ausgelöst werden. Es kann zu einem Meinungswandel oder einer Verhaltensänderung kommen. Eine breite Debatte oder positive Handlungen könnten angestoßen werden. Die hierfür erforderliche Sensorik-Infrastruktur kann aufgrund hoher Kosten kaum durch staatliche Investitionen allein aufgebaut werden. Zusätzlich ist daher u. a. die freiwillige Datenerfassung von Akteuren in der Gemeinschaft z.B. Bürgerinitiativen erforderlich. 93Diese Teilhabe (-möglichkeit) von allen gesellschaftlichen Akteuren schafft einen Informationsaustausch und damit Wertschöpfung. Dies könnte als eine weitere Evolutionsstufe im Entwicklungsprozess hin zu einer Smart City bezeichnet werden: Vom Internet der Dinge zum Internet der Dinge und Services sowie zu Applikationen (Apps)-basierten Cloud-Computing-Community-Plattformen. 94Grundlage hierfür sind offene Daten (Open Data), die durch jedermann genutzt, weiterverarbeitet und verbreitet werden dürfen. Realisiert werden könnte dies durch eine City Data Cloud, die Unternehmen, Organisationen und Bürgern einen vertrauenswürdigen Zugriff auf öffentliche Daten für eine gemeinsame Gestaltung von städtischen Prozessen bietet. 95Sie ist ein Werkzeug für Open Government, also für transparentes, kooperatives und partizipatives Verwaltungshandeln. 96

Die Integration, im Sinne einer reibungslosen Vernetzung und Kommunikation in einer Smart City, benötigt eine gut ausgebaute Infrastruktur. Die Verfügbarkeit einer hochwertigen und flächendeckenden IP-Breitbandkommunikation ist daher elementar. 97

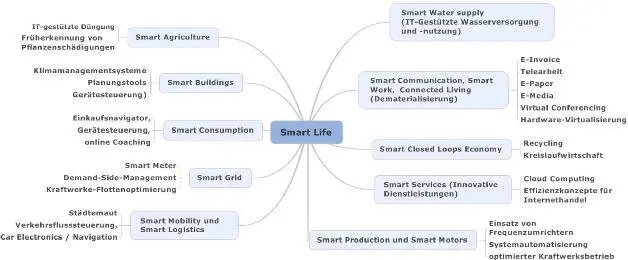

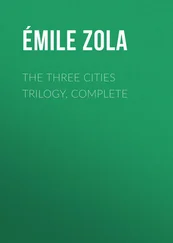

Wie die hoch vernetzte Smart City das Leben in der Stadt berührt, wird anhand der Abbildung 3verdeutlicht. Sie zeigt einen Ausschnitt der Smart City aus der Perspektive des Handlungsfelds Smart Living anhand von Anwendungsbeispielen, denen bestimmte Begriffen zugeordnet werden können. Das im Kapitel 2.4benannte Beziehungsgeflecht innerhalb der Smart City kann anhand der Abbildung nachvollzogen werden.

Abbildung 3: Bereiche von SMART Life mit Anwendungsbeispielen. 98

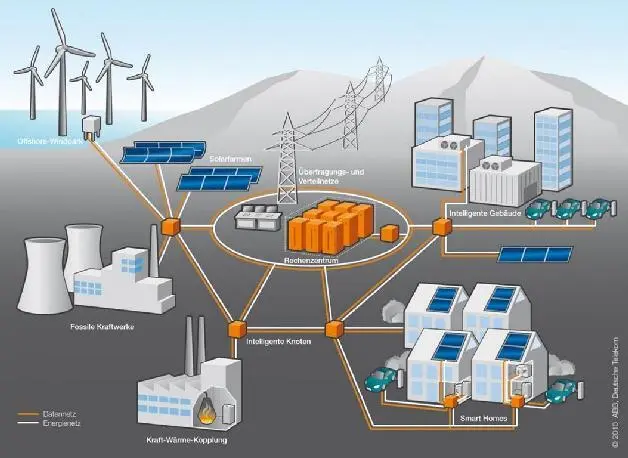

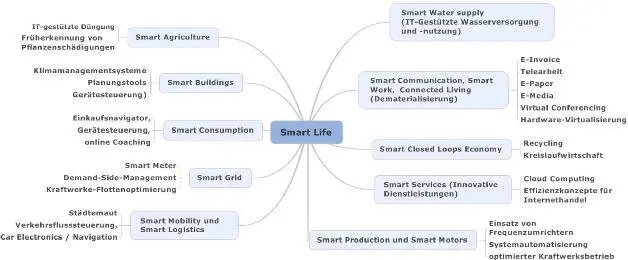

Die Heterogenität von Energiequellen erhöht sich im Zuge der Energiewende in Deutschland. Zur konventionellen Energie-Erzeugung, also zu Verbrennungs- und Kernkraftwerken, treten alternative Energiequellen hinzu. Erneuerbare Energie aus Wind- oder Wasserkraft sowie Solarenergie wird vermehrt dezentral erzeugt. Diese Energie ist fluktuierend bzw. unstetig. Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Strom stellt vor diesem Hintergrund besondere Anforderungen an ein Energieversorgungssystem. Alternative, regionale und überregionale Energiequellen müssen integriert und miteinander vernetzt werden. Die Erzeugung, Verteilung, Speicherung und der Verbrauch müssen abgestimmt und koordiniert werden. Mittels Unterstützung durch IKT können in einem Smart Grid in Echtzeit Informationen über den Verbrauch (Smart Meter), Netz- und Speicherzustände genutzt werden. Über Markt- und Steuersignale werden diese an die Erzeugungs- und Lastsituationen angepasst. Diese Mechanismen können auch im Bereich von Wasser-, Gas- und Wärmeverbrauch zur Anwendung kommen. 99Die Abbildung 4zeigt das Konzept Smart Grid im Überblick.

Abbildung 4: Smart Grid im Überblick. 100

Als Smart Building wird in erster Linie ein Gebäude bezeichnet, das einerseits mit einer Gebäudeautomation ausgestattet ist und andererseits Teil eines Smart Grid ist. 101Es erhält durch bauliche Maßnahmen eine hohe Energieeffizienz. Smart ist es aufgrund einer intelligenten Steuerung der eingesetzten Gebäudetechnik.

Der Anteil des Gebäudesektors am Energieverbrauch in Deutschland beträgt rund 40 %. Bei Privathaushalten entfallen etwa 85 % auf die Heizung und die Warmwasseraufbereitung. Mit Blick auf das Ziel der Bundesregierung, dass der Gebäudebestand bis zum Jahr 2050 klimaneutral wird, muss der Primärenergiebedarf hier um 80 % gesenkt werden. 102

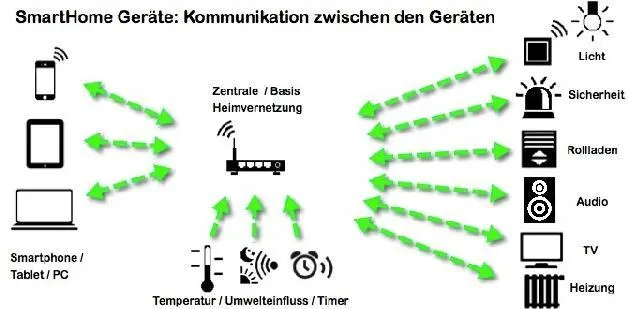

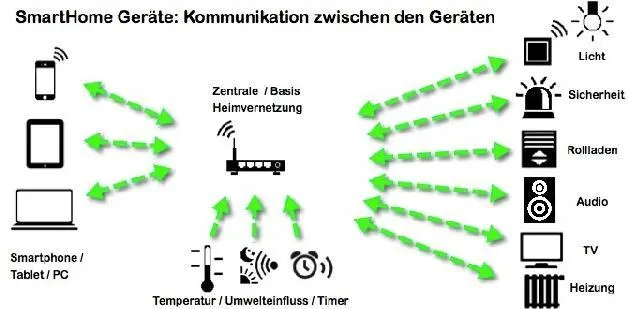

Durch die Anwendung von Smart Home- und Smart Office-Technologien lässt sich das Nutzerverhalten signifikant verbessern. Gerade für Bürogebäude wird das Einsparpotential des gesamten Energiebedarfs auf 50 % bis 60 % geschätzt. 103Sie bieten eine Heizungsregelung und eine Gerätesteuerung mittels eines untereinander vernetzten Geräte-Systems. Mit Hilfe von einer zentralen Steuerungseinheit und kompatiblen Heizkörperthermostaten, Steckdosenadaptern, angeschlossenen Photovoltaik-Anlagen, Sicherheitsgeräten, wie Rauch- und Bewegungsmeldern, sowie angeschlossenen Kameras und vielem mehr können Gebäude energieeffizienter und sicherer werden. 104Weitere Sensoren bzw. Aktoren, wie Sonnenschutzeinrichtungen, Tür- und Fenstersensoren, Beleuchtungsmesser, können das smarte Umfeld ergänzen. Das System kann z.B. via Browser-Oberfläche, Smartphone-App oder fest installiertem (Touch-) Interface gesteuert werden. 105Die Funktionsweise eines Smart Building kann anhand der kleineren Einheit Smart Home erklärt werden. Die Abbildung 5zeigt die Kommunikation im Sinne des Internet der Dinge in einem Smart Home.

Abbildung 5: SmartHome Geräte: Kommunikation zwischen den Geräten. 106

Neben Privathaushalten und Büros müssen auch Technikgebäude, wie Kraftwerke oder Verbrennungsanlagen, durch Energieeffizienzsteigerungen einen Beitrag leisten. 107

Unter Smart Buildings werden u. a. die Themenfelder energieeffiziente Transportmittel (Aufzüge, Rolltreppen), Energieeffizienz für Temperaturbehaglichkeit, Echtzeitfeedbacksysteme, Nutzerinformationssysteme, Nutzerbefähigung, Gerätesteuerung, smarte Beleuchtung, betreutes Wohnen, effizientes Wassermanagement sowie Smart Grid-Energieversorgung gefasst. 108

2.5.4 Smart Mobility und Logistics

Ein Lösungsansatz für die mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in den Städten verbundenen Problemlagen ist eine Verringerung des automobilen Individualverkehrs. Automobiler Individualverkehr sollte in urbanen Regionen nur dort stattfinden, wo andere Mobilitätsangebote nicht zur Verfügung stehen. Eine Verringerung des Energieverbrauchs, des CO 2-Ausstoßes sowie die Abmilderung der Verkehrsbelastung in den Städten soll erreicht werden durch eine Kombination aus

Car on Demand-Modellen (Car Sharing),

City Maut,

Projekten für den öffentlichen Verkehr sowie Rad- und Fußgängerkonzepte,

Lastenfahrrädern,

Mitfahrsystemen und

Elektroverkehr.

Читать дальше