3.8. Kosteneffizienz und Gewinnmaximierung

Der Gewinn resultiert bekanntermaßen daraus, dass von dem Erlös (Nutzen) die entstandenen Kosten abgezogen werden.

Gewinn = Nutzen – Kosten

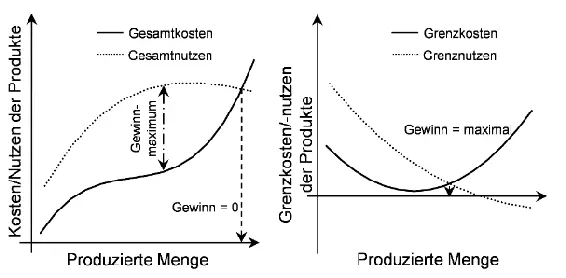

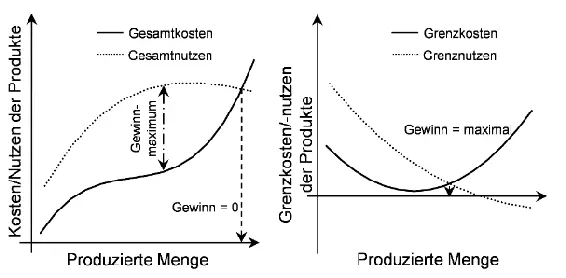

Wir haben zuvor die Nutzen- und Kostenfunktion in Abhängigkeit der Menge gesehen.

Hieraus kann nicht oder nur schwer abgelesen werden, für welche Menge der Gewinn maximal ist. Der einzige Schnittpunkt, der in Grafik 3-4 abgelesen werden kann, ist bei der Menge für die gilt: Nutzen = Kosten. Für diese Menge ist der Gewinn gleich null. Folglich hilft uns diese Betrachtung nicht für die Ermittlung des Gewinnmaximums. Und folglich helfen uns der Gesamtnutzen und die Gesamtkosten nicht weiter.

Deshalb müssen wir jede Einheit einzeln betrachten und uns überlegen unter welcher Bedingung wir diese eine Einheit konsumieren beziehungsweise produzieren wollen, wenn es gilt den gesellschaftlichen Gewinn zu maximieren.

Grafik 3-4: gesellschaftlicher Gewinn des Konsums

Dies tun wir genau dann, wenn für die Einheit i gilt, dass:

Nutzen(E i) ≥ Kosten(E i)

Der Nutzen und die Kosten der Einheit i sind nichts anderes als der Grenznutzen und die Grenzkosten.

Folglich gilt:

Der Gewinn wird maximiert, wenn der Nutzen und die Kosten der letzten produzierten (konsumierten) Einheit gleich sind:

Grenznutzen des Konsums = Grenzkosten der Produktion

Eine Maßnahme ist dann kosteneffizient, wenn die Bedingung der Gleichheit von Grenznutzen und Grenzkosten erfüllt ist.

3.9. Risiko- und Zeitpräferenz

Risiko- sowie Zeitpräferenzen führen dazu, dass zwei Handlungsmöglichkeiten, von denen der zu erwartende Nutzen gleich hoch ist, dennoch unterschiedlich bewertet werden können.

Wenn Sie Geld auf die Bank bringen, dann bekommen Sie dafür Zinsen, die Sie dafür entschädigen sollen, dass Sie das Geld erst zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Wären die Zinsen geringer als der Mehrnutzen, den Sie aus einem momentanen Konsum 15gegenüber einem späteren Konsum erwarten würden, würden Sie konsumieren, statt das Geld auf einem Konto einzuzahlen. Aus diesem Grund senkt die EZB 16den Leitzins, wenn diese den Konsum anregen möchte und erhöht den Leitzins, um den Konsum und somit die Inflation zu entschleunigen.

In den meisten Fällen gilt Folgendes.

Je weiter ein Erlös in der Zukunft liegt, umso weniger ist er wert und die Zeit, die auf den Erlös gewartet wird, muss entlohnt werden, damit eine solche Alternative gewählt wird.

Wenn Ihnen einer auf der Straße begegnet und Ihnen anbietet sofort 100 € zu schenken oder aber, falls Sie bereit sind eine Woche zu warten, 150 € in einer Woche zu schenken, dann ist die Wahl nicht nur von der Zeitpräferenz abhängig, sondern wird auch stark durch Unsicherheiten (Risiken) geprägt. So wissen Sie, wenn Sie die 100 € sofort nehmen, dass Sie diese haben. Sie wissen aber nicht, ob derjenige tatsächlich in einer Woche zurückkommt, um ihnen die 150 € zu geben.

Hier kann generell gesagt werden:

Ein Risiko, welches an sich nur auf Unsicherheiten beruht, muss durch einen erhöhten Erwartungswert entlohnt werden, damit die betroffene Alternative gegenüber einer weniger riskanten Alternative gewählt wird.

Wobei es hier natürlich auch wiederum Situationen gibt, in denen Risiko anders bewertet wird. Zum Beispiel wenn jemand Lotto spielt, so weiß er, dass sein Erwartungswert so ist, dass er 40 % von seiner Anlage verlieren wird. Würde jemand unendlich oft spielen, dann würde er mit an 100 % grenzender Wahrscheinlichkeit nur 60 % seines Einsatzes zurückbekommen. Aber bei jedem Spiel besteht mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, sehr viel zu gewinnen. Hier wird der kleine, verkraftbare Verlust unterbewertet und aus der Hoffnung heraus zu gewinnen eine voraussichtlich verlustbehaftete Investition getätigt.

Diese Form der Risikofreudigkeit ist überwiegend bei kleinen zu verlierenden Summen anzutreffen. Wäre der Einsatz so hoch, dass dessen Verlust reale Nutzeneinbußen mit sich bringen würde, würden risikoärmere Investitionsmöglichkeiten gesucht werden.

Investitionen mit hohen Zinserträgen sind entweder so, dass das Geld für eine lange Dauer festgesetzt ist oder aber, dass ein hohes Risiko besteht, seine Anlage zu verlieren. Der Rückschluss ist in einer freien Marktwirtschaft durchaus zutreffend.

3.10. Reboundeffekt

Der sogenannte Reboundeffekt meint hier all jene Effekte, die dafür sorgen, dass die Ersparungen letztendlich geringer sind, als durch eine Sparmaßnahme hätten erzielt werden sollen. Im schlimmsten Fall führt eine Maßnahme zur Energieeinsparung dazu, dass mehr Energie verbraucht wird als zuvor. In diesem Fall wird von „Back Fire“ gesprochen.

Diese Effekte können auf ganz unterschiedliche Weise wirken.

Ein einfaches Beispiel ist, dass durch effizientere Lichtquellen die Stromkosten für die Beleuchtung sinken. Dabei kann es dann durchaus sein, dass mehr Leuchten installiert werden, zum Beispiel wird die Lichtintensität in den Räumen erhöht, Gartenbeleuchtung installiert, oder die Leuchten werden schlicht länger brennen gelassen, weil sie nicht nach dem Verlassen des Raumes ausgeschaltet werden.

Effizienzsteigerung begünstigt im Allgemeinen Reboundeffekte. Aus diesem Grund steht diese im Verruf, keinen nennenswerten Beitrag zur Energieeinsparung leisten zu können.

3.11. Bilanzgrenzen

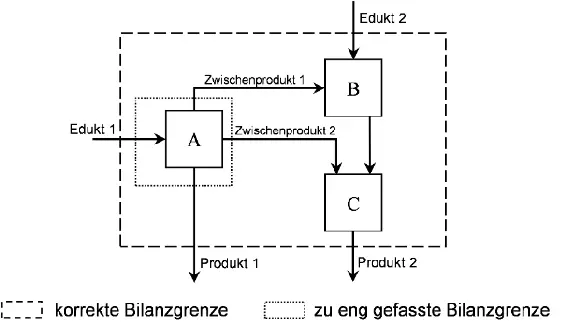

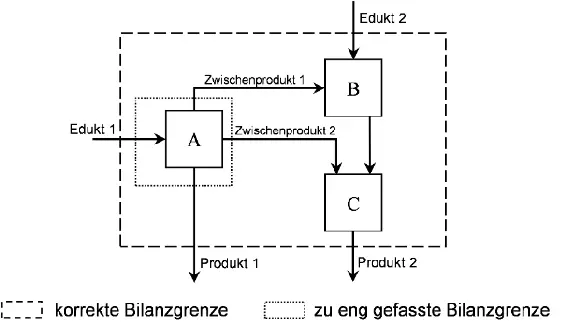

Soll ein Verfahren bezüglich seiner Umweltwirkung und/oder seiner Wirtschaftlichkeit geprüft werden, wird oft der Fehler begangen, dass die Bilanzgrenze zu eng um das Verfahren gelegt wird.

In einem solchen Fall treten Stoff- oder Energieströme aus den Bilanzgrenzen, die nicht direkt einen Endnutzen generieren und dann leichtgläubig und allzu oft fahrlässig Gutschriften oder anderweitig Wertigkeit erhalten, nur weil sie in einem anderen Prozess „benötigt“ oder aber „verwendet“ werden können. Wobei hier bereits ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Begriffen „benötigt“ und „verwendet“ festzustellen ist. Ein solches Beispiel ist in Grafik 3-5 zu finden. Hier führt eine zu enge Bilanzgrenze um den Prozess A dazu, dass die beiden Zwischenprodukte 1 und 2 einen fiktiven Wert erhalten müssen.

Durch die Gefahr einer subjektiven Wertigkeit von Zwischenströmen müssen die Bilanzgrenzen stets so weit gefasst sein, dass keine Zwischenströme zu anderen Prozessen außerhalb der Bilanzgrenze geführt und als wertig betrachtet werden. Alle Stoff- und Energieströme innerhalb der Bilanzgrenzen fließen nicht mit in die Bilanzierung ein.

Gutschriftverfahren sind vergleichsweise einfach und willkürlich einsetzbar, können aber für eine objektive Beurteilung nicht die übergeordnete Bilanzierung ersetzen.

Darstellung 3-2: Darstellung von geeigneten und ungeeigneten Bilanzgrenzen

3.12. Bauherrenproblem

Beim Bauherrenproblem ist der Effekt ähnlich wie bei den externen Kosten, wenngleich die Situation einfacher zu erfassen ist. Er tritt überall dort auf, wo der Bauherr nicht auch anschließend der Nutzer ist.

Mit dem Bauherrenproblem ist der Umstand gemeint, dass der Bauherr die Nutzungs- beziehungsweise Betriebskosten nicht tragen muss und diese somit in seiner Optimierung nicht in vollem Maße berücksichtigt.

Für ihn zählt folgende Gewinnfunktion:

Читать дальше