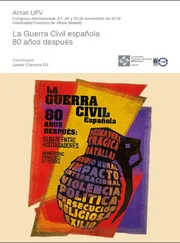

Las dos regiones en que en principio cabía esperar un más decidido apoyo a la sublevación, tanto por sus mandos militares como por el carácter conservador de su electorado, eran Navarra y Castilla la Vieja. En la primera, la sublevación lanzó a la calle a las masas de carlistas, y Mola, que dejó escapar al gobernador civil, no tuvo dificultades especiales para obtener la victoria. En Castilla la Vieja, la resistencia que se produjo en algunas capitales de provincia y pueblos de cierta entidad fue sometida sin excesivas dificultades por parte de los sublevados.

En cambio la situación de Andalucía era radicalmente opuesta, porque el ambiente era caracterizadamente izquierdista. Cuando el general Queipo de Llano, encargado de sublevar esta región, realizó sus primeros contactos descubrió pocos puntos de apoyo entre las guarniciones. Un papel decisivo le correspondió en la sublevación a Sevilla, conquistada por Queipo con muy pocos elementos y a base de una combinación entre audacia y bluff. En Cádiz, Granada y Córdoba también las guarniciones se sublevaron pero, como en Sevilla, la situación inicial fue extremadamente precaria, pues los barrios obreros ofrecieron una resistencia que no desapareció hasta que llegó el apoyo del ejército de África. El campo era anarquista o socialista y, por lo tanto, hostil a la sublevación, y las comunicaciones entre las capitales de provincia fueron nulas o precarias, en especial en el caso de Granada, prácticamente rodeada. Otro rasgo característico de los decisivos días de julio en esta región fue el impacto que tuvo en ellos la constitución del gobierno de Martínez Barrio, del que más adelante se hablará. El general Campins al frente de la guarnición de Granada se volvió atrás; el hecho no tuvo consecuencias porque la guarnición se impuso a él y acabó fusilado, pero, en cambio, en Málaga las dudas del general Patxot acabaron teniendo como consecuencia el triunfo del Frente Popular.

La suerte de Cataluña y de Castilla la Nueva se jugó en Barcelona y Madrid, respectivamente. En ambas ciudades el ambiente político era izquierdista, los mandos de la guarnición militar estuvieron divididos y los sublevados cometieron errores; estos tres factores unidos a un cuarto, consistente en la actuación de masas izquierdistas armadas, explican lo acontecido, que no fue sino la derrota de los sublevados. En Barcelona la conspiración hubo de enfrentarse con autoridades decididas a resistir. Los principales organizadores de la resistencia fueron Escofet, Guarner y Aranguren, responsables del orden público en la capital catalana, todos ellos militares. La colaboración de la CNT, con la que las fuerzas leales mantuvieron solo una “alianza tácita”, fue “sustancial pero de ninguna manera determinante”. Finalmente el decantarse la Aviación y la Guardia Civil a favor de las autoridades supuso la liquidación de la sublevación, a pesar de que Goded llegó desde las Baleares. Éstas, con la excepción de Menorca, se sublevaron y las resistencias resultaron fácilmente dominadas. En la última fase de los combates de Barcelona se produjo un hecho que habría de tener una importante repercusión: la CNT consiguió la entrega de armas procedentes de los cuarteles y en adelante sus milicias controlaron la capital catalana.

En Madrid la conspiración estuvo muy mal organizada. La acción más decisiva fue la toma del Cuartel de la Montaña, en donde los sublevados, en una actitud más de “desobediencia activa” que de verdadera insurrección, permanecieron acuartelados sin lanzarse a la calle y fueron pronto bloqueados por paisanos armados y fuerzas de orden público. Ni siquiera la totalidad de los encerrados era partidaria de unirse a la sublevación, y cuando se expresó divergencia con banderas blancas los sitiadores acudieron para ocupar el cuartel y fueron recibidos a tiros. La toma se liquidó con una sangrienta matanza.

En el norte, el País Vasco se escindió ante la sublevación: en Álava el alzamiento militar fue apoyado masivamente, incluso por parte del Partido Nacionalista Vasco. En cambio en Guipúzcoa y en Vizcaya la actitud del PNV fue alinearse con el Gobierno, en parte por la promesa de concesión del Estatuto pero también por el ideario democrático y reformista en lo social que el PNV había ido haciendo suyo con el transcurso del tiempo. La tradición izquierdista de Asturias hacía previsible que allí se produjera un alineamiento favorable al Gobierno, pero en Oviedo el comandante militar Aranda, conocido por sus convicciones democráticas, consiguió convencer a los mineros de que debían dirigir sus esfuerzos hacia Madrid, asegurándoles su lealtad para acabar sublevándose luego. Su posición fue muy precaria desde un principio, prácticamente rodeado en medio de una región hostil. Una situación peor fue la experimentada por la guarnición de Gijón, que acabó con la victoria de las fuerzas de la izquierda, tras un asedio que se prolongó semanas. En Galicia también triunfó la rebelión, pese a la oposición de las autoridades militares y la resistencia en determinadas poblaciones como Vigo y Tuy.

En Aragón y Levante el resultado de la sublevación fue inesperado, teniendo en cuenta las previsiones de los conspiradores y el juicio habitual acerca de las autoridades militares. El general Cabanellas, máximo responsable del Ejército en Aragón, había sido diputado radical y era miembro de la masonería, pero se sublevó arrastrando a la totalidad de las guarniciones aragonesas. El caso de Valencia fue un tanto peregrino pero también descriptivo de las dificultades para tomar una decisión. Durante dos semanas los cuarteles comprometidos mantuvieron una especie de neutralidad en equilibrio precario, a pesar de que el número de los comprometidos en la sublevación era elevado. El decantamiento final se produjo en un momento en que la República y el gobierno del Frente Popular parecían haber obtenido una situación ventajosa. En la importante base naval de Cartagena fueron los cambios de mandos militares los que explican el fracaso de una sublevación que aquí parecía contar con apoyos importantes. En Extremadura la decisión a favor de la sublevación, en Cáceres, o en contra de ella, Badajoz, dependió de las fuerzas de orden público.

En suma, durante unos cuantos días de julio, sobre la superficie de España quedó dibujado un mapa de la sublevación en que las iniciales discontinuidades pronto empezaron a homogeneizarse. Los ejemplos de este fenómeno que pueden ser citados son abundantes: Alcalá de Henares y Albacete, por ejemplo, originariamente sublevados, fueron rápidamente sometidos, mientras que el regimiento de transmisiones de El Pardo, también sublevado, se trasladó a la zona contraria. La geografía de la rebelión así resultante tenía bastante semejanza con la de los resultados electorales de febrero de 1936, prueba de la influencia del ambiente político de cada zona sobre la definición ante la insurrección. Había, por supuesto, excepciones, como la de Santander, demasiado próxima al País Vasco y Asturias como para decantarse en sentido derechista, o la de las capitales andaluzas, controladas por sus respectivas guarniciones.

Entre estas dos Españas existía todavía el l9 de julio una última posibilidad de convivencia. Esa fecha supuso, en efecto, la definitiva desaparición de la posibilidad de una transacción. De Azaña partió, en definitiva, la iniciativa más consistente –pero tardía– para evitar el enfrentamiento. Quizá pensaba que el Frente Popular era una fórmula que los acontecimientos en el verano de 1936 habían convertido ya en poco viable. Los acontecimientos acabaron demostrando que ya era demasiado tarde para hacerlo, pero Azaña, cuyas culpas en la situación parecen evidentes, tuvo el mérito de intentar en ese último momento evitar la guerra. El gobierno de Casares Quiroga había tratado de mantener la legalidad republicana evitando la entrega a las masas izquierdistas de las armas almacenadas en los cuarteles. La extensión de la sublevación, el exceso de confianza mostrado ante las denuncias sobre la conspiración y, en fin, su propio carácter e imprudentes manifestaciones imponían su dimisión. El l8 de julio Azaña trató de que se formara un gobierno de centro; el encargado de presidirlo fue Martínez Barrio, que venía a ser algo así como el representante de esta actitud en la política española de aquellos momentos. De acuerdo con el encargo de Azaña, debía excluir a la CEDA y a la Lliga por la derecha y a los comunistas por la izquierda. Martínez Barrio tenía la posibilidad de convencer a los más moderados o los más republicanos de los dirigentes de la sublevación, como, por ejemplo, Cabanellas. “Sería difícil –dice en sus memorias– pero se podría gobernar”.

Читать дальше