Visto que su sobrina tenía esposo y que con él debía convivir, según estipulaba la Santa Madre Iglesia, doña Mencía les proporcionó una vivienda aparte, una casa colindante con la suya. Desde este momento, la máxima aspiración de doña Leonor fue que su tía le permitiese, en sus propias palabras, «abrir un postigo entre ambas casas, la de su tía y la suya», con fin de ocultar, en lo posible, la pobreza que le obligaba a comer con su marido en la mesa de su pariente, miseria que hacía pública al salir a la vía y entrar por la puerta de la calle en casa de su tía a las horas de desayunar, comer y cenar. La señora tía se resistió durante largo tiempo a los ruegos de doña Leonor, y ella, por mor de conseguir esa merced, iba diariamente a rezar largas oraciones a la Virgen, trescientas oraciones a la Santísima Virgen todos los días para obtener que ella ablandase el corazón de doña Mencía y la moviese a abrir entre ambas casas el ansiado postigo o puertecilla que ocultara su vergonzante indigencia y la de su esposo.

Finalmente consintió la tía y el día mismo en que habían de empezar las obras del mencionado postigo una criada convenció a la propietaria de la imprudencia de esta concesión, por lo que la señora se arrepintió y desautorizó la apertura de ese paso que ahorraría a doña Leonor y a su marido tanta humillación. Enfadada y frustrada al ver su sueño roto por una criada, entró en casa de su tía y con sus propias manos la estranguló, ella lo confiesa sencillamente, sin gloriarse ni arrepentirse: «Perdí la paciencia, é la que hizo más contradicción con mi Señora tía, se murió en mis manos comiéndose la lengua…».

Seguía doña Leonor con sus devociones para conseguir el postigo entre ambas casas o una casa independiente para ella y su marido y ahora, en vista del anterior fracaso, que ella achacaba a sus muchos pecados, redoblaba sus esfuerzos y acudía regularmente a maitines, yendo puntualmente todos los días a la iglesia antes del amanecer, hiciese frío o lloviese, todo con tal de demandar de su celestial veedora la propiedad de alguna casa en que poder independizarse de su señora tía. En sus memorias dice que además rezaba a la Santísima Virgen sesenta oraciones cada vez que iba a maitines. No sabemos si la Virgen se lo concedió por su piedad, o si su pariente después de diecisiete años de amargarle la vida se hartó de verla, lo cierto es que le compró unos corrales junto a la iglesia y le dio el dinero para que se construyese una vivienda propia para que allí pudiese vivir con su marido y los hijos habidos con este.

Durante un pogromo acaecido en 1392 en la judería de Córdoba, se halló un huérfano judío a quien Leonor adoptó como hijo para educarle en la fe que ella profesaba. Creía ella que la Virgen, vista su meritoria obra de caridad por haber adoptado al huérfano, finalmente le había dispensado la merced por la que tanto había rogado: la posesión de su propia casa para no sufrir las humillaciones que le infligía el vivir de la caridad y el menosprecio de su tía. Doña Leonor, por su parte, se dispuso a cumplir sus obligaciones y no desamparar al huérfano pasase lo que pasase.

Sucedió que entre los años 1400 y 1401 la peste bubónica azotó con dureza a Andalucía, lo que provocó una gran mortandad. Los que podían huyeron fuera de las ciudades, donde las campanas repicaban a muerto durante todo el día y las ruedas de las carretas chirriaban bajo el peso de los apestados que llevaban a enterrar en las fosas comunes. Así pues, Leonor se marchó con su familia a Santalla. Estando allí llegó también su tía, Leonor le cedió la casa que ella misma habitaba con su familia y marchó con los suyos a Aguilar a casa de otros parientes. Aunque lejos del principal foco de infección, no se libraron de la temida peste bubónica. El primero en contraer la terrible dolencia fue el niño judío. Ella lo encomendó al cuidado de unos sirvientes, quienes contrajeron el mal. La mortal enfermedad era tan contagiosa que aquellos que cuidaron del pequeño apestado murieron uno tras otro. Un día vino uno de los hijos de doña Leonor, que apenas había cumplido doce años, a comunicarle que todos los que podían haber cuidado del huérfano habían muerto; ella, entonces, envió a su propio hijo a cuidarlo, el joven también contrajo la peste y falleció igual que lo había hecho su hijo adoptivo el pequeño judío. Trece personas murieron cuidando al huérfano, incluyendo al hijo de Leonor. Ella nos cuenta en sus memorias cómo cuando iban a enterrar a su hijo, la gente, sabedora de que ella misma había enviado a su hijo a una muerte casi segura, la insultaba cuando se cruzaban con ella y cerraban sus ventanas y puertas cuando pasaba en señal de su desaprobación. Ella, como siempre, no cuestionaba la voluntad divina, y en su fe atribuye la muerte de su hijo a sus pecados y así lo dice explícitamente. En ningún momento sospechó que la muerte de los suyos se debió a su propia temeridad o imprudencia.

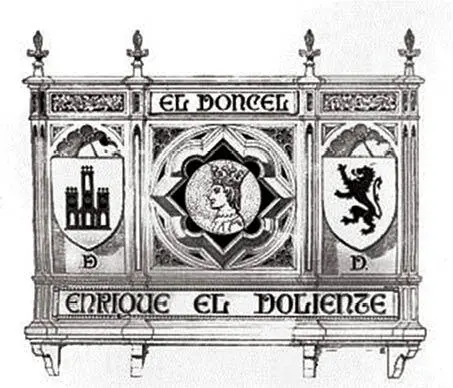

El doncel de don Enrique el Doliente, por Mariano José de Larra

Después de esta actuación, sus parientes la echaron de mala manera de Aguilar, no querían cobijar a esta mujer a quien todos culpaban de la muerte de su propio hijo, por lo que tuvo que volver a Córdoba.

La historia seguía su devenir. Mientras todo esto sucedía a doña Leonor, el rey don Juan I también había muerto y heredó el trono don Enrique el Doliente, el cual se había casado, por iniciativa de don Juan I, su padre, con la descendiente directa de don Pedro el Cruel, doña Catalina de Láncaster, hija de doña Constanza (hija esta de Pedro I y María de Padilla). Doña Constanza había sido una de las madrinas de bautizo de doña Leonor en el palacio de Calatayud, donde había nacido, y a cuyo cuidado directo había quedado cuando murió su madre en Segovia. Sabedor de esta historia y deseando congraciarse con su esposa mediante el desagravio de doña Leonor López de Córdoba, en 1406, don Enrique llamó a la hija del maestre de Calatrava. Acudió esta a la corte y allí, en memoria de su padre, el maestre de Calatrava y de su bautizo en el Palacio Real, se le dio el cargo de camarera de la reina.

A lo largo de la Edad Media el crecimiento de la cámara regia y su desarrollo como incipiente oficina administrativa llevó consigo el encumbramiento de la figura del camarero, en este caso camarera, ya que la casa del rey tenía su réplica en la casa de la reina, que tenía también sus equivalentes femeninos para el servicio de la señora.

La consolidación del sistema de sucesión hereditaria en las monarquías medievales acentuó el prestigio de la reina, que fue asumiendo las funciones regias por delegación de su esposo y, según explica el profesor don Álvaro Fernández de Córdoba, en determinados momentos lo suplía de manera natural. Esto tuvo luego su importancia cuando doña Constanza, por la muerte de su esposo Enrique el Doliente hubo de actuar como tutora de su hijo y en la práctica como reina, aunque con algunas cortapisas, como veremos luego. Al quedarse la reina viuda, con ella se encumbraron todos los cargos de su casa, ya que en la práctica ella ejercía el poder real.

Con el tiempo, la soberana tuvo su propia casa (hospitium) con su servicio personal que la custodiaba y servía siguiendo el modelo doméstico de la emperatriz bizantina. Simplificando mucho, los familiares solían dividirse en tres grupos: el cuerpo de oficiales con servidores a su cargo; el grupo de caballeros —tanto los que ayudaban a la reina como los que se criaban en su casa— y el de sus damas y doncellas. En primer lugar, en los cargos de la casa real de la reina hay que nombrar a las camareras, a las que se exigía una honra, lealtad y buenas costumbres, pues se sabía que tenían una privanza sobre la reina.

Читать дальше