Für jeden Patienten, jede Patientin wird am interdisziplinären Rapport ein vorläufiges Behandlungsziel festgelegt. Für Herrn Zindel lautet dieses: eine Anschlusslösung finden beziehungsweise seine Rückkehr nach Hause vorbereiten, sobald die Diagnostik abgeschlossen ist. Ideal wäre in seinem Fall, wenn eine allfällige neue Therapie bis auf Weiteres ambulant fortgesetzt werden könnte.

Während des Rapports kommen die Lebensgeschichten der Patientinnen und Patienten teilweise sehr detailliert zur Sprache. Allerdings ist nicht Neugier oder Geschwätzigkeit der Antrieb der Anwesenden, wenn sie sich über die Vergangenheit, den Charakter und den aktuellen Gesundheitszustand der Patienten austauschen. Vielmehr versuchen sie, sich in die individuellen Bedürfnisse hineinzudenken und die Wünsche dieser Menschen, die sehr konkret mit ihrer begrenzten Lebenszeit konfrontiert sind, so gut wie möglich zu erfüllen. Das Bild der Patienten rundet sich durch diesen Austausch ab und hilft den involvierten Fachpersonen dabei, die Therapie in deren Sinne anzupassen oder fortzusetzen.

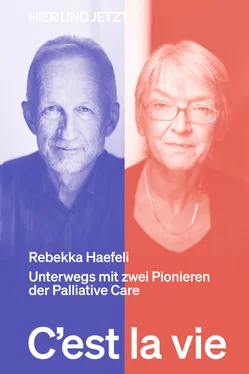

Wenn die Heilung einer Krankheit nicht mehr das oberste Ziel ist, geht es für alle Beteiligten darum, die Qualität des Daseins täglich neu zu beurteilen und alles dafür zu tun, um die Lebensqualität bis am Schluss zu erhalten. Roland Kunz sagt: «Im Umfeld eines Spitals braucht es dazu eine neue Philosophie, die die Mitarbeitenden zuerst verstehen müssen. Die Palliative-Care-Abteilung ist eine andere Welt, denn die Therapieziele unterscheiden sich fundamental von denen auf den übrigen Abteilungen.» Am Anfang, beim Aufbau der Station, sei dies eine der Herausforderungen gewesen. «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen begreifen, dass es ein Gewinn ist, der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten Zeit und Raum zu geben. Geht man mit dieser Haltung auf sie zu, erzielt man Behandlungserfolge, auch wenn keine Heilung mehr möglich ist.» Zur Lebensqualität gehört zum Beispiel auch, dass die Patienten auf der Station ihre eigenen Kleider tragen dürfen. Kunz sagt: «Wir fordern sie ausdrücklich auf, ihr Pyjama, ihr Kopfkissen oder ihre Bettdecke von daheim mitzubringen. Bis zuletzt stehen hier die Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen im Mittelpunkt. Das alles zählt zu einer guten, individuellen palliativen Behandlung.»

Während von einigen Patientinnen und Patienten nahezu lückenlose Lebensläufe vorhanden sind, sind von anderen nur Fragmente aus der Vergangenheit bekannt. Was man im Spital über das Leben von Herrn Zindel weiss, ist eine Art Puzzle, bei dem viele Einzelteile fehlen. An der Teamsitzung ist die Rede davon, dass er früher lange in Afrika gelebt und in unterschiedlichsten Berufen gearbeitet habe; in der Hotellerie, als Herrenkonfektionsverkäufer, als Barclubleiter und als Softwareentwickler. Kunz fasst zusammen: «Er war wahrscheinlich schon immer eine spezielle Persönlichkeit.»

An diesem Morgen ist eine neue Patientin auf der Station angekommen, um die es am Rapport ebenfalls geht. Es handelt sich um eine etwas über fünfzigjährige Frau mit einer langen Krankengeschichte. Vor vielen Jahren war sie an Brustkrebs erkrankt. Der Tumor wurde operiert und anschliessend mit einer Hormontherapie behandelt. Mehr als zehn Jahre ging alles gut, bis die Krankheit erneut ausbrach. «Nach zehn Jahren», sagt Kunz, «gelten Krebspatienten in der Regel als geheilt.» Die Frau wünscht jetzt, da ihre Erkrankung weit fortgeschritten ist, keine onkologische Therapie mehr, würde aber gerne wieder nach Hause zurückkehren. Sie hat sich für den Spitaleintritt entschieden, weil sie an Atem- und Schluckproblemen leidet, was ihre Lebensqualität zunehmend beeinträchtigt. Die Ursache soll nun abgeklärt und die Beschwerden wenn möglich gelindert werden.

Die Patientin hat gerade Besuch, als Roland Kunz und die Assistenzärztin nach dem Ende des interdisziplinären Rapports ihre Visite fortsetzen. Frau Schulze liegt in einem T-Shirt und kurzen Hosen auf dem Bett. Die Decke ist zurückgeschlagen, es ist wieder ein warmer Tag. Mit heiserer Stimme erzählt die Patientin, sie leide unter einem kollernden Husten und einem Belag auf den Bronchien, den sie einfach nicht wegbringe. Zudem belaste sie eine totale, zermürbende Appetitlosigkeit. «Ich habe einfach überhaupt keinen Hunger und keine Energie.» Kunz bespricht mit Frau Schulze, für die Essen ein Stück Lebensqualität bedeutet, die Möglichkeiten. «Sie sind in einer Situation, in der wir uns nicht überlegen müssen, was gesund ist», sagt er, und die Patientin erklärt, sie möge alles, was frisch, kalt und fruchtig sei. Sie macht keinen traurigen Eindruck, sondern wirkt sehr gefasst und selbstbewusst. Sie sagt zum Arzt, sie könnte sich zum Beispiel vorstellen, winzig klein geschnittene Essiggurken zu essen. Kunz versichert: «Wir schauen, was die Küche machen kann.» Das Ärzteteam wird zudem besprechen, mit welchen Untersuchungen man die Ursache für die Atem- und Schluckprobleme finden könnte.

Für Roland Kunz ist die Tatsache, dass jeder Fall auf der Palliativstation anders ist, etwas vom Reizvollsten an dieser medizinischen Disziplin. Er sagt: «Es gibt kein Schema, das man auf alle Fälle anwenden könnte – das ist eine spannende und herausfordernde Ausgangslage.» In jedem Fall müssen wieder andere Behandlungs- und Betreuungsstrategien gefunden werden; manchmal solche, die davor noch nie ausprobiert wurden. Die individuelle Betreuung und die interdisziplinäre Teamarbeit auf der Palliative-Care-Abteilung gehören mit zu den Gründen, warum er eine Zeit lang über das ordentliche Pensionsalter hinaus berufstätig bleibt.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.