Im Zentrum für Palliative Care am Stadtspital Zürich Waid, das 2018 unter der Leitung des Schweizer Palliative-Care-Pioniers Roland Kunz eröffnet wurde, ist der Tod allgegenwärtig. Die Formulierung täuscht allerdings über die Realität hinweg – beziehungsweise sie greift vor allem zu kurz. Denn Palliative Care umfasst viel mehr als nur die Begleitung während des Sterbeprozesses; sie hat im Gegenteil sehr viel mit dem Leben zu tun. Denn Palliative Care bedeutet, das Leben lebenswert zu machen – in allen individuellen Farben und Schattierungen, die jede und jeder einzelne von uns mit dem Anspruch an ein lebenswertes Leben verbindet.

Das Leben ist nicht schwarz-weiss, und genauso wenig das Sterben; besonders, wenn es auf eine Krankheit folgt und nicht die plötzliche Folge eines Unfalls oder Herzstillstands ist. Der Sterbeprozess zeigt sich oftmals – wie das Leben – changierend, in wechselnden, manchmal schillernden, manchmal matten, trüben und dunklen, aber auch in bunten, hellen Farben. Er ist eine Abfolge von vielen verschiedenen, intensiven, emotional dichten Momenten, die jedem, der daran Anteil nimmt, unvergesslich bleiben.

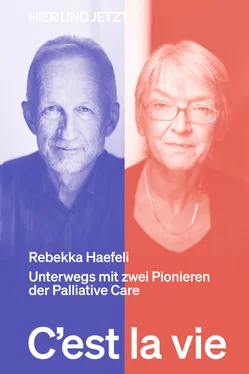

Roland Kunz ist ein Profi, wenn es um das Sterben geht. Nach unserer Begegnung 2019 treffe ich ihn wieder und beobachte ihn bei seiner Arbeit. Unter seiner Federführung sind in der Deutschschweiz in den letzten Jahrzehnten mehrere bedeutende Palliative-Care-Institutionen entstanden. Das Palliative-Care-Zentrum im Stadtspital Zürich Waid ist seine letzte berufliche Station; der Arzt mit Jahrgang 1955 geht in den Ruhestand. Er lässt sich in zwei Etappen pensionieren. In einem ersten Schritt hat er die Leitung der Klinik für Akutgeriatrie abgegeben; bis zu seinem definitiven Rückzug aus dem Berufsleben Ende 2021 leitet er weiterhin in einem Arbeitspensum von fünfzig Prozent das Zentrum für Palliative Care.

Sein Büro im Spital befindet sich gleich neben dem «Raum der Stille», einer Art Andachtsraum, der allen Patienten, Besucherinnen und Mitarbeitenden offensteht. Neben der Tür zu seinem Büro, das er sich mit der Oberärztin teilt, hängt auf Augenhöhe ein Schild mit der Aufschrift: «Ärztliche Leitung Palliative Care». Auf das Klopfen an der Tür ruft er laut «Ja!». Kunz – ein schlanker, nicht sehr grosser Mann mit grauem Haar und Bart – sitzt am Computer. Nach der Begrüssung beendet er eine Mail, er erhebt sich dann in seinem weissen Arztkittel und macht sich auf den Weg in die Palliative-Care-Abteilung. An diesem Tag herrscht auf der Station «courant normal». Als Chefarzt wird er gleich den Rapport und die Visite leiten.

Mit einem mechanischen Geräusch öffnen sich vor Roland Kunz zwei Flügeltüren aus Glas, hinter denen sich ein langer, heller Gang bis zu einem Fenster erstreckt. Links und rechts des Korridors befinden sich acht Patientenzimmer; ein neuntes kann bei starker Belegung zusätzlich eingerichtet werden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei dreizehn Tagen, das Spektrum erstreckt sich von zwei Tagen bis zu ungefähr vier Wochen. Etwa vierzig Prozent der Patientinnen und Patienten versterben auf der Station, aber nur ein Teil davon beim ersten Aufenthalt. Ungefähr sechzig Prozent der eingelieferten Patienten treten wieder aus. Sie kehren nach einer gewissen Zeit nach Hause oder in eine Pflegeeinrichtung zurück. Manche kommen ein zweites oder drittes Mal wieder, wenn sie mit ihren Schmerzen oder anderen Symptomen der Krankheit nicht zurechtkommen.

Vor der Visite in den Patientenzimmern trifft sich Roland Kunz im Ärztebüro mit der Oberärztin Hannah Schlau und der Assistenzärztin Mahnoor Anwar. Es ist neun Uhr morgens. Die Assistenzärztin greift zum Telefon und ruft nun eine Pflegefachfrau nach der anderen ins Zimmer: Die Visite wird mit der Pflege detailliert vorbesprochen, bevor die zwei Ärztinnen und der Chefarzt die einzelnen Patienten in ihren Zimmern besuchen. Der Umstand, dass auf dieser Abteilung nicht eine ganze Gruppe von Medizinern und Pflegefachpersonen die Patientinnen und Patienten visitiert und dann plötzlich im Dutzend vor deren Betten steht, ist besonders. Auffallend ist zudem, dass man sich viel Zeit nimmt. Während auf anderen Stationen alles Schlag auf Schlag gehen muss, verlaufen die Vorbesprechung und die Visite hier in einem eher gemächlichen Tempo. Nicht selten dauert die Visite bei den acht Patientinnen und Patienten bis in den Nachmittag hinein.

Die erste Patientin, über deren Befinden gesprochen wird, ist die neunzigjährige Frau Kupfer. Sie heisst eigentlich anders, wie alle anderen Patienten, die in diesem Buch vorkommen. Die Pflegefachfrau, von der Frau Kupfer hauptsächlich betreut wird, hat im Ärztezimmer auf einem Stuhl Platz genommen. Oberärztin Hannah Schlau erklärt, die Patientin sei aus dem anderen Zürcher Stadtspital, dem Triemli, ins Waid überführt worden. Sie leide unter ausgeprägten Episoden von Atemnot. Frau Kupfers Erkrankung heisst im Fachjargon Tracheomalazie; das Gewebe ihrer Luftröhre ist kollabiert, was mit einem wiederkehrenden Gefühl extremer Atemnot verbunden ist.

«Das wird wahrscheinlich noch zunehmen», sagt Roland Kunz, und er fragt: «Wo steht sie in der Krankheitswahrnehmung?» Die Oberärztin Hannah Schlau antwortet: «Sie befindet sich im Coping-Prozess; sie muss zuerst noch einen Umgang mit ihrer Erkrankung finden. Morgen findet das Gespräch am Runden Tisch mit der Tochter und dem Sohn statt.»

Mit dem sogenannten Runden Tisch ist eine Aussprache mit den Angehörigen gemeint, in der die Bedürfnisse aller Beteiligten geklärt und die nächsten Schritte besprochen werden. Frau Kupfer lebte vor dem Spitaleintritt recht selbstständig in einer Alterswohnung. «Ich glaube, diese Unsicherheit mit der wiederholten Atemnot zu Hause wird für sie allein zu viel sein. Sie wird künftig mehr Unterstützung brauchen», sagt die Oberärztin Hannah Schlau. Die Pflegefachfrau ergänzt, Frau Kupfer verhalte sich eher introvertiert und ruhig und äussere von sich aus kaum Wünsche.

Dieses Bild bestätigt sich etwas später bei der Visite. Frau Kupfer sitzt im Nachthemd auf einem Stuhl am Fenster. Ein Ventilator sorgt für etwas kühle Luft, auf dem Tischchen vor ihr liegt das Handy. Zur Unterstützung der Atmung bekommt sie durch zwei dünne Schläuche, die in die Nasenlöcher führen, Sauerstoff. Die Nacht sei «ordeli» gewesen, sagt die Patientin leise, als sie von Roland Kunz danach gefragt wird. Sie habe das Gefühl, es gehe ihr etwas besser.

Auch Frau Graber, eine etwas über siebzigjährige Patientin, bei der vor einigen Jahren ein Karzinom in einem Lungenflügel diagnostiziert wurde, kennt solche schlimmen Atemnotattacken. Sie litt zudem schon früher unter einer COPD, einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung. Ein Jahr nach der Krebsoperation an der Lunge und einer Chemotherapie entdeckte man bei ihr Hirnmetastasen, die ebenfalls operiert wurden; anschliessend folgte eine Therapie mit Bestrahlung. Nun ist offenbar auch der zweite Lungenflügel betroffen. Frau Grabers Atem rasselt, als Roland Kunz und die zwei Ärztinnen ihr Krankenzimmer betreten. Sie sitzt leicht nach vorne gebeugt auf dem Spitalbett und stützt sich auf die Hände.

Vor dem Fenster wirbelt der warme Wind durch die Blätter eines Baumes. Die Sonne scheint vom wolkenlos blauen Himmel. Frau Graber atmet schwer, dann muss sie heftig husten. Es klingt zunächst wie ein trockenes Bellen. Dann rumort leise der Schleim in den Bronchien. «Der Schleim ist das Hauptproblem», sagt Frau Graber in einer Hustenpause. «Er ist so zäh, ich kann ihn nicht abhusten. Und das Atmen! Es macht mich fertig. Mittags bin ich schon wieder so müde, dass ich nur noch schlafen könnte, sogar wenn ich davor eine gute Nacht hatte.»

Frau Grabers Austritt ist eigentlich für den kommenden Tag geplant. Sie will wieder nach Hause. Voraussetzung dafür ist, dass es ihr gelingt, bei einer Atemnotattacke den Kreislauf der Panik zu durchbrechen, der bei ihr Todesangst auslöst. Zu diesem Zweck sollen sie und ihr Mann in der Verabreichung eines Beruhigungsmittels instruiert werden; das Medikament soll von ihr selbst oder von ihrem Mann zu Beginn einer Atemnotkrise unter die Haut injiziert werden. Ein solches sogenanntes Notfallszenario oder einen Notfallplan für zu Hause zu entwickeln, ist häufig das Ziel während eines Aufenthalts auf der Palliativstation. Damit kann man dramatische Szenen verhindern. Man kann vermeiden, dass eine Patientin oder ein Patient bei einer Verschlechterung jedes Mal mit Blaulicht ins Spital eingeliefert werden muss. Mit einem Notfallszenario und der Unterstützung von Angehörigen ist es oftmals möglich, eine vorhersehbare Krise auch daheim zu bewältigen.

Читать дальше