Микола рассказал, что, проходя через лес, заметил на кусте осиное гнездо. Место оп запомнил: шагах в тридцати от большого муравейника за елкой, в которую молнией прошлым летом шарахнуло. Примета надежная. Обещал на обратном мути посмотреть, нет ли еще гнезд.

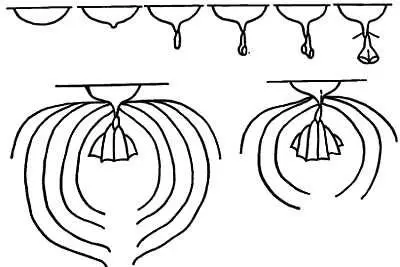

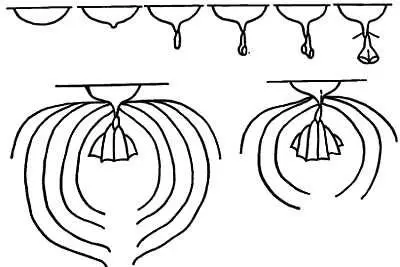

Верхний ряд, слева направо— постепенно разрастается фундамент, появляется ножка-стебелек, затем мисочка — начаток первой ячейки, далее — второй, над ними от стебелька отходят в обе стороны отростки — зародыш будущего первого листа оболочки. Внизу— в схеме показаны разрезы через оба гнезда.

Я соорудил для него шест с сантиметровой линейкой на конце, чтобы он мог, не подходя близко к гнезду, промерять расстояние от ножки до развилка веток.

Микола нашел семь гнезд. Шесть висели дальше чем в 7–8 сантиметрах от развилков, а седьмое было построено так, что одна тоненькая веточка словно бы пронизала соты и оболочку.

— И листики на той веточке, на самом конце ее, живые, хоть она наполовину в гнезде запечатана…

Уверенность моя росла, но окончательно признал я догадку верной позже, когда, начав ходить сам, убедился, что Микола не ошибся. В кронах лесных деревьев я нашел 32 гнезда, а промерив расстояния, убедился: у 28 ножки были удалены от развилков больше чем на 7–8 сантиметров и ни одно не висело ближе чем на 5 сантиметров до ветки, которая могла бы стать помехой росту гнезда.

Теперь я мог, почти как профессор Рулье, о котором нам так увлекательно рассказал институтский руководитель семинара по дарвинизму, заочно, не глядя указывать, на каком расстоянии от ближайшей ветки находится гнездо ос, висящее в кроне. И, подобно Рулье, мог спокойно держать заклад с товарищами. Мог класть три единицы штрафа за неверно названное расстояние и требовать всего одну за правильное и не остаться в проигрыше.

Смешно торжествовать по такому поводу, но тем не менее я искренне гордился, что «от нечего делать» совершил что-то похожее на открытие. Конечно, не того масштаба открытие… Но Рулье ведь свое сделал, будучи уже профессором, а я всего первокурсник, практикант и то сильно хромающий.

Все это не задним числом пишется. Все это написано было в старой тетрадке, той самой, что чудом сохранилась в своем черном клеенчатом переплете.

Так я получил представление о том, что можно включать в понятие «строительный инстинкт» общественных ос.

Но рассказ об открытии отвлек меня от последовательного изложения записей. В них запротоколирован дальнейший ход строительных работ после того, как на фундаменте появились стебельки ножки. Доставляя один за другим круглые комочки пульпы, осы вклеивали их в вершину сооружения.

Странно — не правда ли? — называть вершиной точку, растущую книзу .

Осы средними и задними ножками крепко держатся за вершину, передняя же пара и жвалы обрабатывают принесенный шарик. Небольшие, 15х5 миллиметров, шарики наращиваются словно в беспорядке. В конечном счете, однако, конусы постепенно опускались от плоских оснований, накрепко приклеенных в гнезде № 1 — к нижней поверхности стенной полки, а в гнезде № 2— на балке под брезентовым верхом.

На конце стебелька обоих сооружений оса чуть не пополам переламывалась в месте соединения груди с брюшком: голова, грудь и первая пара ножек находятся по одну сторону, брюшко и следующие две пары ножек — по другую сторону конуса. Действуя жвалами и первой парой ножек, строительница, вращаясь вокруг вершины конуса, как на оси, продолжает наращивать будущее гнездо.

Когда в № 1 наметились округлые поначалу контуры открытых книзу мисочек, выше их на расстоянии, равном высоте тела осы, появилось тонюсенькое плоское горизонтальное колечко. По мере того как вырастали внизу стенки ячей и росло их число на ножке, росло также и колечко, превращаясь в начало первого слоя оболочки, окружающей и покрывающей сот. Вскоре ножка с ячейками полностью скрылась под оболочкой. В конце концов только в самом низу оболочки против ножки осталось небольшое отверстие — леток. Но еще до этого над первым слоем оболочки начали расти второй, третий…

А происходило это так: первый был готов едва ли не на треть, когда оса закончила надстройку стенок первых двух ячей и заложила основания третьей и четвертой.

Затем строительница вновь вернулась к листку оболочки, удлинила его и опять занялась ячеями. Так оно и продолжалось, пока над первым слоем оболочки, несколько выше по стебельку, не появилось плоское колечко — начаток второго листка.

Читать дальше