Все, о чем здесь говорилось, относится к семьям, в которых еще не вывелась ни одна оса нового поколения, то есть ни одна оса из яиц, отложенных «альфой».

Появление такой полисты сразу изменяет ход жизни и семье. Новенькая вскоре приступает к внегнездовым работам — вылетает для заготовки строительного материала и добычи корма для молоди. Семья продолжает пополняться новыми рабочими-полистами. Если «альфа» исчезнет теперь и для нее нет заместительниц из числа перезимовавших, участвовавших в создании гнезда, то место ее занимает молодая рабочая оса, а она способна откладывать лишь неоплодотворенные яйца. Из них выводятся самцы. Семья продолжает жить, но выращивает одних женихов.

В благополучно растущих семьях во второй половине лета выводятся молодые невесты, которые после брачного полета разлетятся и зароются в укромное, не слишком сухое место на зимовку.

Когда лето подходит к концу, в гнездах полистов выводятся также карликовые самки. Они вылетают в ту пору, когда женихов уже не осталось, да и жирового тела у этих недокормышей для зимовки маловато, его не хватит, чтобы дотянуть до весны. У них, видимо, нет будущего. Для чего же расходует на них семья силы, корм, энергию на обогрев? Непонятно… Может быть, это только свидетельство того, что не все в семьях полистов целесообразно и безупречно согласовано?..

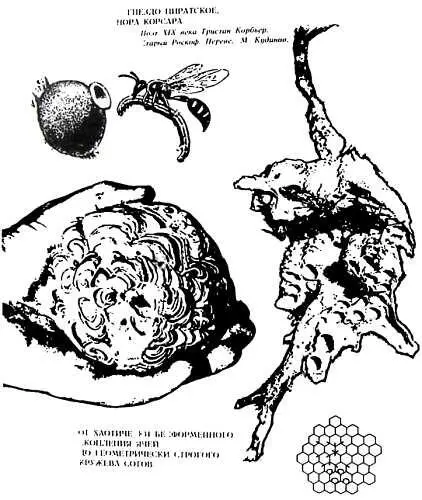

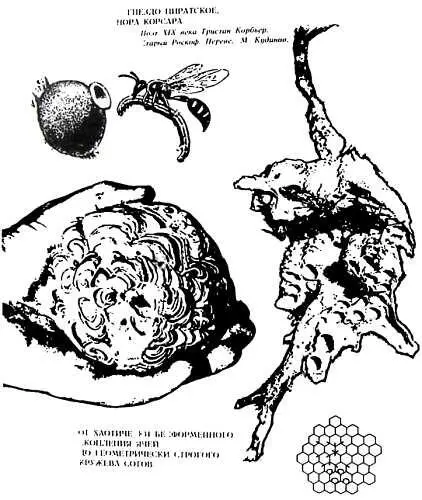

«…ГНЕЗДО ПИРАТСКОЕ, НОРА КОРСАРА…»

Поэт XIX века Тристан Корбьер.

Старый Роскоф. Перевел М. Кудинов.

ОТ ХАОТИЧЕСКИ БЕСФОРМЕННОГО СКОПЛЕНИЯ ЯЧЕЙ ДО ГЕОМЕТРИЧЕСКИ СТРОГОГО КРУЖЕВА СОТОВ…

Об одном маленьком открытии, сделанном «от нечего делать», и о том, как закладывается новое гнездо ос-веспа

И сам не пойму, как за 50 лет уцелел у меня дневник в черной клеенчатой обложке. Еще первокурсником я вел его на студенческой практике в коммуне имени Щорса на Волыни, неподалеку от Житомира. Коммуна была рядовая, не то что ее соседка — коммуна имени Котовского, где собрались многие демобилизованные бойцы легендарной дивизии Котовского и где хозяйством заправлял знаменитый в начале тридцатых годов на Украине агроном Левицкий. Но и у щорсовцев был кое-какой автопарк и даже прицепные вагончики для ночевки трактористов на дальних полях. Два таких вагончика правление выделило для пасечников.

Весной, когда пчел развезли на точки к участкам, где ожидался ранний взяток, сюда же отбуксировали и полевое жилье для пчеловодов. В один из вагончиков на опушке леса поселились и мы с Алексеем. Поработал я недолго: оступившись, подвернул больную ногу, растянул связки, и приехавший с центральной усадьбы врач уложил меня надолго. Я изнывал от жары, духоты и безделья. Радиотрансляции в лесу, разумеется, не было, а, добавлю, изобретатели транзисторных приемников тогда еще на свет не родились.

Леша вставал чуть свет — забот ему прибавилось, — разжигал гнилушки в дымаре, набрасывал на голову поверх широкополой шляпы накомарник и, поскрипывая колесом, катил к ульям тачку с запасными корпусами и пустыми сотовыми рамками.

Появлялся в полдень, наспех перекусив, убегал, а придя в конце дня, через минуту уже похрапывал. Я ворочался и, кляня растянутую связку — куда денешься? — лежал на койке в вагончике под брезентовым верхом. Хорошо, что в боковых стенках нашего жилья темнели два небольших, круглые сутки открытых окна.

Так что днем я был не совсем один-одинешенек: в открытые окна наведывались толстые шмели, залетали осы. Эти залетали регулярно. Жужжа, обследовали они сверху донизу стенки, уносились, снова появлялись. От нечего делать я следил за ними. Не очень много мне тогда было известно о них, но я догадывался: в эту пору закладываются гнезда.

Может, для того и сюда залетают? А что, если не просто глазеть на них, а записывать наблюдения?

Так я нашел себе занятие и применение общей тетради в черной клеенчатой обложке. Невозможно, да и незачем переписывать все тогдашние заметки из дневника, перескажу наиболее существенные.

Первая запись была сделана 28 апреля: примерно в 9 утра в вагончик начали влетать осы, одинаковые по размеру и окраске. Впоследствии одну из них едва она опустилась в стакан на столике рядом стойкой, я, прикрыв стакан, полонил, а позже отослал в институт для определения. Наши энтомологи ответили: лесная оса — Долиховеспула сильвестрис.

Читать дальше