Ещё в Москве Глинка принимает участие в создании Комитета для призрения просящих милостыню. Нищенство Фёдор Николаевич считал делом позорным и недопустимым. Вины за попрошайничество он не снимал ни с общества, ни с самих нищих и делал многое, чтобы это постыдное явление вовсе исчезло из русской жизни. Глинка одним из первых ратовал за введение пособий в период поиска работы и выступал за обязательное трудоустройство попрошаек. Он не уставал доказывать, что у государства есть все необходимые инструменты для искоренения этого социального зла. Глинка не принимал философии социалистов, но считал исключительно вредным для общества большой разрыв между бедными и богатыми.

Как указывали многие его современники, у Глинки была «исключительно ясная душа, неисчерпаемый запас добродушия и любви к людям». С Глинкой Пушкин сошёлся вскоре после Лицея, и в какой-то степени попал под его положительное влияние и безусловное обаяние. Глинка нередко оберегал Пушкина от опрометчивых поступков, заступался за него перед влиятельными особами, открыто говорил и писал о его редкой поэтической одарённости:

Судьбы и времени седого

Не бойся, молодой певец!

Следы исчезнут поколений,

Но жив талант, бессмертен гений!

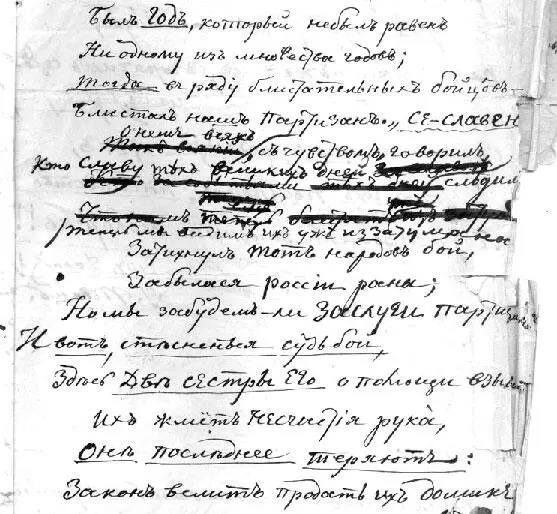

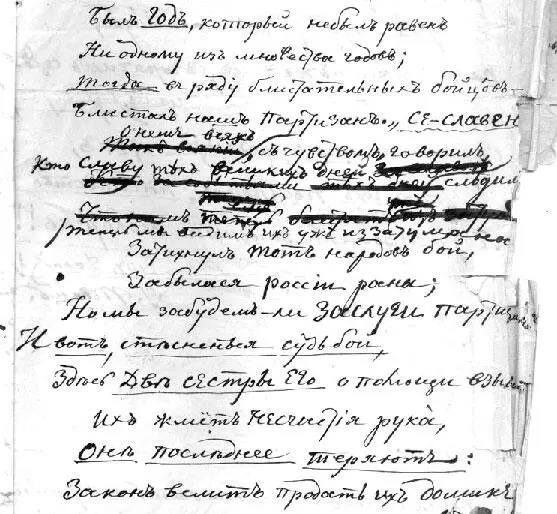

Черновой автограф стихотворения Ф. Н. Глинки. Российский Государственный архив литературы и искусства

В Глинке Пушкин чувствовал ту безусловную моральную поддержку, которой ему так часто не хватало в жизни. В одном из своих писем младшему брату Лёвушке Александр Пушкин писал: «Если ты его увидишь, обними его братски, скажи ему, что он славная душа, и что я люблю его как должно…» Конечно, Пушкин не мог не видеть некоторого однообразия поэтических опытов Глинки и в силу своего характера не мог удержаться от добродушной иронии в адрес приятеля, наградив его своей эпиграммой. Посылая эпиграмму Вяземскому, поэт просит никому её не показывать, ибо «Фита бо друг сердца моего, муж благ, незлобив, удаляяйся от всякия скверны». Напомним, что Кутейкин – это персона комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль», семинарист-недоучка, выступающий, тем не менее, учителем русского и церковнославянского.

Как бы критично Пушкин ни смотрел на Глинку как поэта, в отдельных его вещах он видел и яркое дарование, и тонкое лирическое чувство, и присущую его поэтической речи звуковую гармонию. В пушкинских рецензиях мы можем найти о Глинке такие строки: «Изо всех наших поэтов, Ф. Н. Глинка, может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его Псалме, как узнаете князя Вяземского в стансах метафизических или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединённая с изысканностью, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной, – всё даёт особенную печать его произведениям».

Как некогда Глинка заступался за опального Пушкина, так теперь Пушкин хлопотал перед сильными мира сего о своём сосланном друге. И хлопоты эти имели определённый успех: Глинка был переведён в Тверь, где старые друзья после долгих лет, наконец, встретились.

Конечно, Глинка знал, что в сатире «Собрание насекомых», напечатанной в «Подснежнике», «Божья коровка» – это про него. Неизвестно, сердился ли он на Пушкина, направившего ему несколько осторожных и виноватых писем, но известно, что ответом на них были такие естественные для Глинки слова: «…Смею уверить, что я вас любил, люблю и любить не перестану».

Гибель поэта глубоко задела Фёдора Николаевича. Почти сразу же он откликнулся на трагическое событие «Воспоминанием о пиитической жизни Пушкина», и возвращался к памяти русского гения на протяжении всей своей долгой жизни.

Да, мистический характер поэзии Глинки и его этическая дидактика были Пушкину не близки. Но надо понимать, что Глинка стремился воплотить в своём творчестве целостное мировоззрение, в котором утверждалась бы духовная, моральная и культурная роль Российской цивилизации, возможно, оттого он избрал для себя несколько архаизированную стилистику и обращение к ценностным основам христианства. Поэзия Глинки исключительно целомудренна, в ней мы не найдём стихов о чувственных переживаниях лирического героя, о бесплодном томлении, о себе, как особенном центре мироздания… Девизом творчества Глинки, «Мафусаила русской поэзии», как его называли современники, вполне могла бы стать надпись на медали участника Отечественной войны с Наполеоном, которая у него, как у героя этой войны, наверняка имелась: «Не нам, не нам, а имени Твоему». В чтимой Фёдором Николаевичем «Псалтири» эта фраза звучит так: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Эта фраза на протяжении двух веков также была девизом рыцарского ордена Тамплиеров.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джером Биксби - Забытые имена [антология]](/books/26262/dzherom-biksbi-zabytye-imena-antologiya-thumb.webp)