Когда верховые увидели Ивана Васильевича с пригорка, они успокоились – Иван Васильевич у Симерницких двух борзых купил… Но, подскакав поближе, по бледному лицу Ивана Васильевича, по волосам растрепанным и сбившимся, по шапке потерянной поняли недоброе… Волков убили. Рук человека, потерявшего дар речи и память, разжать не могли. Через несколько дней похоронили Ивана, умершего от горячки, с кусками волчьей кожи, зажатыми навеки в руках его железно-могучих.

Чтобы предки мои были очерчены так, как известно мне, еще надо сказать о смерти Федора Васильевича; в те годы только что отстроили железную дорогу Харьков – Сумы, со станцией Боромля. Паровоз бросал искры от сгорающих в его утробе соседних лесов, кругом были сугробы снега… Семафор стоял на туманном метельном небе, как часовой… Сторож ударил три раза – медь прокричала по между казачьих теплых мазанок отход поезду, и пассажирский медленно тронул, набавляя ход к семафору.

Федор Васильевич замешкался у стойки. Не хватало еще одной рюмки, и толстый буфетчик Лукич налил ее с верхом… Селедочкой закусил… В дверях пытались Федора Васильевича задержать… Не тут-то было! Выскочил и пустился догонять поезд. Снег по колено когда[нрзб], а в руках 2 пуда серебра, в чемодане… Но упрямый лесовщик решил поезд догнать… До семафора бежал… И здесь только упал, обливаясь потом, с пеной у рта, с налившимися кровью глазами, в сугроб, разбросив руки, сраженный ударом… Наследников вызвали телеграммой на Боромлю из Рябушек…

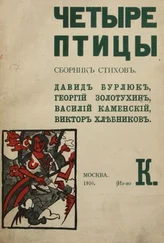

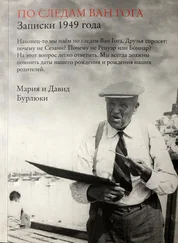

Вот три Бурлюка… Что связывает их в один общий тип? Упрямство, характер, стремление овладеть раз намеченным. Во всю свою жизнь в себе я чуял эти же черты… Но было упрямство мое направлено к преодолению старого изжитого вкуса и к проповеди, к введению в жизнь нового искусства, дикой красоты. Подобно Ивану, вел я волков нового вкуса в Жизнь, и подобно деду Федору, никогда не упускал поезда, а догонял его… Старался догнать…

Революция в мире русских художеств (как относился я к литературе русской до возникновения футуризма)

Мне пришлось играть некую роль в ниспровержении старых вкусов в России. Поэтому вопрос в подзаголовке может быть оботвечен.

Наследственность и внушение… Брат матушки моей (род. в 1861 году) Людмилы Иосифовны Михневич – Владимир Осипович Михневич, известный фельетонист, газетчик 80-90-х годов, издавал вместе с Нотовичем «Новости»; пожертвовал сто тысяч на основание «Литературного фонда» в 900-х годах, с надписью: «Литературой заработал, литературе отдаю». Эти фондовцы сожгли потом дом Пушкина в селе Михайловском, что весьма прискорбно. Дядя-писатель учился в Академии художеств, но по близорукости художество бросил (я унаследовал от него страсть к перу и сам близорук).

Тетка, его старшая сестра, в 70-х годах училась в Академии художеств. Со стороны матери все родичи были причастны к образованию. От матушки в детстве вечно слышал имена русских революционеров, так как она училась до замужества год-два на курсах в Киеве, вращалась в революционных кружках народовольцев, слышала и видела нечаевцев и т. д… Людей, шедших против… Против рутины, против устоев. Для меня это было важным впечатлением детства. Было сказкой первых восторженных, прекрасных минут жизни, когда сознание четко, как хрусталь горных льдов при блеске магния, при синизне молний…

Со стороны отцовской – украинские казаки, потомки запорожцев. Наша уличная кличка «Писарчуки». Мы были писарями «Запорожьского вийска»… В нашем роду по отцовской линии только поколение моего отца пошло регулярно учиться в средней и высшей школах. Оторвалось от земли. Ушло на белое поле, где черное сеется семя свинцовое… Отец странствовал по России. Попадал в странствиях своих в города, где встречался с литераторами и художниками. Благоговел перед ними. Но сам прожил годы свои в деревне, батраком у помещичьих полей…

Пером он сам писал всю жизнь. «Посредником» издана его «Библиотека маленького хозяина», а в «Журнале для всех» (кажется) в 1902 году напечатано было его стихотворение, одно из массы оставшихся и погибших в рукописях. Писал он по-русски и по-украински, на последнем, родном, языке мало. При таких условиях – неудивительно, что я научился сам в пять лет читать и поглощал книжку за книжкой из большой библиотеки отца. Там имелись «Отечественные записки», «Русская мысль», «Русское богатство», «Журнал для всех» и сочинения Добролюбова, Некрасова, Шелгунова и т. д.

Читать дальше