Как группировалось ядро (бомба) футуристов? Кубизм в живописи и борьба за него велась единовременно с той кампанией, что началась в 1908 году против позиций старой литературы. Вначале мы никого не ругали, хотели писать и печататься. Но почуяли, что это немыслимо, все и вся занято «своими». Мы считали и считаем писателя свободным писать, как он хочет, а они думают, что писать должно так, как писали ранее! Вот ослы!

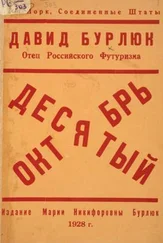

Художник Давид Бурлюк в роли историка и критика своего творчества

40 лет любви к живописи

До 1890 года я не помню, чтобы меня интересовало рисование, но 1890 год может считаться началом моего детского искусства.

В этом году я стал пунктуально вести дневник и, вперемежку с записями, делал рисунки – главным образом, или вернее сказать, исключительно пейзажного характера. Я рисовал: дома, деревья, замки и особенно любил рисовать кусты трав.

Через два года, продолжая увлекаться рисованием, я стал засаживать за стол свою сестру Людмилу и брата Владимира: ей было тогда восемь лет, а брату шесть, и делал в их тетради рисунки, о которых я только что сейчас рассказывал, заставляя «своих учеников» копировать эти рисунки.

Мое вступление в 1894 году во второй класс классической гимназии в городе Сумы Харьковской губернии сразу дало мне прозвище «художника» среди бутузов и шалунов класса. Не упоминаю, что порядком страдал от них также и за свое «еврейское» имя Давид. Но так как я жил в казенном пансионе при этой гимназии и в свободное время и в пансионе продолжал рисовать пейзажи, отличавшиеся большой тщательностью тушевки, то «слава» моя скоро распространилась и среди старших классов. Воспитанники различных классов занимались за общими столами в двух огромных залах пансиона.

Моя матушка не замедлила получить от учителя рисования Александра Карловича Венига (сына знаменитого профессора) почтительное письмо, в котором вновь приехавший в Сумы на место умершего учителя рисования, древнего старика, новый преподаватель усиленно рекомендовал Людмиле Иосифовне обратить внимание на «искру божию, имеющуюся в Вашем сыне, ученике второго, вверенного мне класса». Моя матушка всю жизнь гордилась этим письмом и тщательно берегла его, предвидя в нем предвестие несомненной ожидающей ее сына славы на художественном поприще. А. К. Вениг выписал на семь рублей красок из столицы, и, когда краски получились, посылочка была раскрыта, моего носа коснулась струя неизъяснимо восхитительного запаха масляных красок… От восторга у меня потекли слюнки… В течение десятков лет я помню этот запах и этот момент: уроки рисования, впрочем, дальше двух копий маслом с акварели Александра Венига не пошли. Одна акварель изображала деревню весной, а другая такую же среди сугробов снега.

В 1895-6-7 годах я учился в Тамбовской гимназии. Здесь я много копировал пейзажей из всевозможных журналов, а также стал рисовать под руководством художника Ризниченко. В 1898 году я, передвигаясь за отцом, менявшим место службы, перевелся в Тверскую гимназию. В это время мной были сделаны попытки рисования с натуры: предыдущие два года мое рисование затруднялось осложнением с глазами, но теперь все это позади, и вот летом 1898 года я жил у своих родителей в Новгородской губернии, в пяти верстах от имения Суворова «Кончанское».

У нас проживала в то лето художница Александра Ивановна Рощина-Колесова. Она учила живописи сестру Людмилу и мою матушку Людмилу Иосифовну. Я продолжал рисовать карандашом и тушью. Я забыл сказать, что в августе месяце 1897 года, когда мы жили в Харьковской губернии, Лебединского уезда, в родовом гнезде Бурлюков «Рябушки», я сделал первый рисунок с натуры, «портрет» моей сестры Людмилы, это был набросок с натуры, и он отличался сходством. Что привело меня в восторг. Лед тронулся.

В 1898 году за лето я сделал сотню-другую уже и набросков фигур и лиц, а также большое количество пейзажей. Работал карандашом, а также китайской тушью, кистью. Меня интересовали: лунные ночи, рассветы, которые мы никогда не пропускали наблюдать со старшим братом моей жены Марии Никифоровны Павлом Еленевским, проживавшим тогда у нас.

В 1899 году, благодаря любезности Никифора Ивановича Еленевского, мой тогда безработный отец устраивает свою семью на лето в романтичном, заброшенном старинном имении «Линевка» на реке Свияге, в Симбирской губернии. Этот уголок как бы создан для художника. Старый деревянный флигель, густо окруженный кустами сирени. Березы охватывают своими белыми руками крышу громадного барского дома, белые колонны которого элегически отражены в прекрасном озере, заросшем желтыми кувшинками и белыми лилиями. Около усадьбы – парк, переходящий в засыхающую осиновую рощу. Здесь памятником кирпичная труба и тлеющие корпуса десятки лет тому назад брошенной сукновальной фабрики. За усадьбой увалами всходят террасы полей, чтоб потом, через одиннадцать верст, оборваться лесными изумрудами к Волге. За лугом в другую сторону раскинулось, без единого деревца, большое село Шумовка: там на кладбище – древнейшая, откуда-то перевезенная сотни лет назад церковь. С этой церкви я впервые сделал серьезный этюд мокрой тушью, отсидев свой зад в работе несколько дней подряд. Рисунки тушью, которые я без конца делал с утра до вечера все это лето, увлекали меня, наполняя все досуги. Я был по преимуществу пейзажистом, не чуждаясь, однако, делать наброски какого-нибудь шалуна, облокотившегося в своем рваном картузе о плетень, или девочки-гусятницы.

Читать дальше