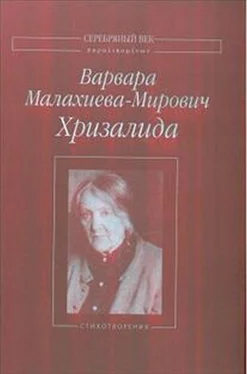

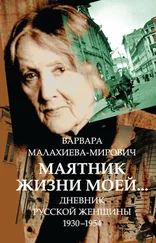

Читая в 1947 г. мемуарную книгу Г.И. Чулкова «Годы странствий», М.-М. пишет: «она заставила меня за двое суток пройти по тем путям декадентства и символизма, богоборчества и богоискания, какими отмечено чуть не десятилетие моей жизни».

«Страшные в шуточности своей заповеди сложили мы с сестрой в ницшеанский период жизни: Падая, не разбивайся. Разбиваясь, склеивайся и делай вид, что ты никогда не разбивался. Полюби мармелад, чтобы было чем жить, когда заболеешь проказой. Прыгай через чужие головы, если не хочешь, чтоб прыгали через твою, вышибли тебе глаз. Не ходи на Фавор — всё равно не преобразишься. В этот же период мы пели с ней дуэтом Бодлеровские (или Верленовские?) литании Сатане. Пели как будто бы в шутку, но однажды обе дружно и безутешно зарыдали» [47] 10 августа 1930. Правильно: Бодлеровские.

.

«Мы, я и сверстники мои, интеллигенты — дети предрассветной, переходной, нет, не переходной, а переломной, и при этом костоломной эпохи. И перелом этот, сокрушающий кости, может быть, отменяющий их во имя нового органического строения души, прошел через так называемых декадентов — Брюсова, Соллогуба, Гиппиус, Добролюбова, Белого и др. Кто не был, как я, настоящим декадентом, всё равно переламывал свои кости на “переоценке ценностей” Ницше и глотал змею “вечного возвращения”, т. е. бессмыслицы бытия и гордыни Кирилловского человекобога. Мы были не только раздвоены и обескрылены, как Ставрогин “Бесов”, мы были растроены, расчетверены, раздесятеряны. Нам надо было соощутить в себе множество различных ликов и не сойти от этого с ума. Из них надо было создать себе свое новое “я”. Спасаясь от хаоса и в жажде самосозидания люди бросались в “неохристианство” — Гиппиус, Мережковский, Эрн, Свенцицкий и т. д. В теософию и антропософию, как Белый; в сектантство, как Добролюбов. В “творчество из ничего”, как Шестов, путь которого роковой и страшный, но единственный реальный путь, — к нему взывал самый жребий раздробления, сокрушения костей (ведь сокрушались кости не только своего “я”, но и всего мироздания). Никакая философия, никакая доныне установленная догма для видевших крушения “тысячелетних ценностей” не может быть спасительной до конца» [48] 13 апреля 1935.

.

М.-М. декадентского периода не очень понравилась Евгении Герцык: «Хорошенькая и полногрудая украинка Мирович, печатавшая в журналах декадентские пустячки [49] Несколько стихотворений в «Русской мысли» (далее: РМ) и театральных рецензий в «Мире искусства». В 1907 г. опубликованы некоторые из «Летних сказочек не для детей» — РМ. 1907. № 5. С. 62–73.

. Вся — ходячий трагизм. Заметив заколотую на мне скромную брошку — якорь — значительно произнесла: “Вы не должны носить якорь. Вам к лицу безнадежность”» [50] Герцык Е.К. Лики и образы. М., 2007. С. 142. Ср. слова ее сестры в письме к В.С. Гриневич от 10 февраля 1907 г.: «Такие мелкие рядом с ним [Шестовым. — Т.Н.] Бердяев, Жук<���овский>, а главное — все шестовцы (люди его школы — Мирович, Лундберг)» (Сестры Герцык. Письма / Сост. и коммент. Т.Н. Жуковской. СПб., 2002. С. 91).

.

С шестовской идеей безнадежности как высшей надежды связана одна из любимых мыслей М.-М., к которой она не раз на протяжении долгих лет возвращалась:

Безнадежность — высшая надежда.

Так сказал когда-то мне мой друг.

Безнадежности преисполнен ее «первый брачный союз» — четырехлетний роман с одним известным московским доктором, женатым человеком и отцом семейства (об этом М.-М. тогда не подозревала) [51] 30 июля 1948.

.

В часы заботы и усталости,

Когда, печальна и больна,

Душа, как нищий, просит жалости

Твоей иль Божьей, и одна.

В часы отчаянья глубокого,

Когда и смерть, и ночь кругом,

Нет сердца глубже одинокого,

Чем ты и я, чем мы вдвоем,

В страданьях вечно разделенные,

Без силы верить и прощать,

Мы как враги, приговоренные

В одной темнице умирать…

В Москве М.-М. живет уроками — в семьях Лурье, Шиков и их знакомых — и «случайными литературными заработками» [52] Редкие публикации М.-М. продолжают появляться и в киевской дореволюционной прессе: в недолговечной газете «Народ» (1906; подробнее о ней см.: Колеров М.А., Локтева О.К. С.Н. Булгаков и религиозно-философская печать (1906–1907) // Лица. Биографический альманах. [Вып.] 5. М., СПб. 1994. С. 422, 424); в журнале «Искусство и печатное дело» (1909. №№ 4–6).

: изредка публикует театральные рецензии [53] Мирович В. О первом представлении пьесы «На дне» // Мир искусства. 1903. № 1 (Раздел «Хроника»). С. 6–7; Мирович В. Первое представление «Юлия Цезаря» в Художественном Театре // Там же. № 12. С. 123–125; Мирович В. Метерлинк на сцене Художественного Театра // Там же. 1904. № 8–9. С. 166–169; Мирович В. «Горе от ума» на сцене московского Художественного театра // Речь. 30 сентября (13 октября) 1906. № 178. С. 2; Малахиева-Мирович В. Два лика // Золотое руно. 1908. № 7–8. С. 111–112; Малахиева-Мирович В. О Метерлинке (По поводу представления «Синей птицы») // Там же. С. 62–65.; в 1916 рецензирует премьеру в Художественном театре пьесы Д. Мережковского «Будет радость» (РМ. № 3. С. 24).

и стихи [54] РМ: 1902, 1903, 1908. Подробнее см. раздел «Комментарии к стихотворениям».

. В 1904 г. выходят ее первая книжка стихов и рассказов для детей «Снежинки» [55] Второе издание — 1915 (оба — СПб.).

и перевод с итальянского: «Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим» (литературным редактором перевода был Борис Зайцев); в 1908 г. — книга рассказов для детей «Золотой дом» [56] Второе издание вышло в 1913 г. (оба — СПб., в детском издательстве «Тропинка»).

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брендан Денин - Хризалида [litres]](/books/410580/brendan-denin-hrizalida-litres-thumb.webp)

![Анна Мирович - Филин с железным крылом [litres]](/books/434470/anna-mirovich-filin-s-zheleznym-krylom-litres-thumb.webp)