В начале 1928 г. Н. М. Максимов заболел скарлатиной, по-видимому, заразившись от одного из своих учеников. Слабый здоровьем вообще, Н. М. Максимов оказался не в силах противостоять серьезной болезни, и в № 26 вечерней «Красной Газеты» от 27 января 1928 г. была помещена заметка следующего содержания:

Смерть педагога от скарлатины

«От острой формы скарлатины, заразившись от больного ребенка, умер преподаватель 48-й Советской школы Н. М. Максимов».

Н. М. Максимов умер 25 лет от роду.

II

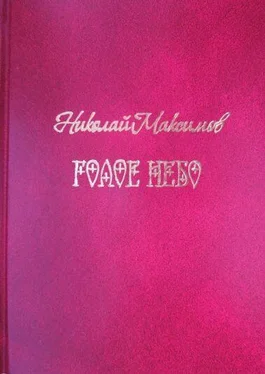

В средине 1929 г. семьей Н. М. Максимова был изданы стихотворения покойного поэта, которые, таким образом, впервые стали достоянием читателя. Предпосланное стихотворениям предисловие проф. Б. М. Эйхенбаума давало сжатую характеристику творчества Н. М. Максимова, устанавливало его место в развитии русской поэзии революционного десятилетия и завершалось оценкой его, как поэта. Б. М. Эйхенбаум считает, что Н. М. был «человеком несомненно большого поэтического таланта и большой душевной одаренности. Его стихи — по мнению автора предисловия — не просто личный документ, интересный для немногих, а документ эпохи, по крайней мере литературной». Характеризуя поэзию Н. М. Максимова в хронологическом разрезе, Б. М. Эйхенбаум приходит к выводу, что «с первого стихотворение до последнего — это глубокая, серьезная и строгая работа над словом, с сознанием ответственности за каждую мысль, за каждый образ». Считая, что «глубокое своеобразие поэзии Н. Максимова — в органическом сочетании глубокого интимного (часто — ночного) лиризма с таким же глубоким историческим, сверх-личным пафосом», Б. М. Эйхенбаум формулирует свое окончательное суждение о Н. М. Максимове в следующих словах: «24 января 1928 г. Н. Максимов скончался — и тогда только мы услышали голос его музы. Между тем (я говорю совершенно уверенно и без всякого преувеличения) представление наше о русской поэзии последних лет без стихотворений Н. Максимова — неполно. Этот человек был подлинным и интересным поэтом».

С характеристикой, данной Б. М. Эйхенбаумом, можно в общем согласиться. Несомненно, литературное наследие Н. М. Максимова, заключающееся в одном томике «стихов», принадлежит к числу незаурядных литературных явлений и заставляет вспомнить слова, сказанные по поводу выхода в свет книги одного из замечательных русских поэтов, именно,

Что эта маленькая книжка

Томов премногих тяжелей.

В стихотворениях Н. М. Максимова чувствуется, что это «настоящая» поэзия, искренняя, серьезная, убедительная. Можно во многом не соглашаться с их автором, можно и должно спорить о частностях, совершенно возможно общее неприятие его творческого метода, но, за всем тем, нельзя не признать, что перед нами крупный факт, не на каждом шагу встречающийся, заслуживающий самого серьезного внимания, как явление значительное и характерное.

При общей правильности выводов и оценок Б. М. Эйхенбаума основные его посылки в анализе «Стихов Н. Максимова», однако, оспоримы. Он считает, что «стихи Н. М. Максимова — не просто личный документ, интересный для немногих, а документ эпохи, по крайней мере, литературной». С этой последней оговоркой никак нельзя согласиться. И тематика Максимова, и творческие установки, и, наконец, общий характер его поэзии настойчиво говорят о том, что это никак не документ только литературной эпохи. Рассматривая «Стихи Н. Максимова» исключительно в плане литературном, Б. М. Эйхенбаум как-то закрывает глаза на ту общеидеологическую почву, на которой могло вырасти, и выросло, и развилось творчество покойного поэта. И если чисто литературная традиция Н. М. Максимова была указана Б. М. Эйхенбаумом правильно, хотя и не исчерпывающе, то идеологическая позиция покойного поэта была оставлена без внимания. Между тем и с этой стороны поэтическое наследие Н. М. Максимов представляет глубокий интерес. В самом деле, поскольку общения между автором «Стихов» и читателями не было, поскольку не было и намеченного в начале настоящего этюда взаимодействия между ними, постольку поэзия Н. М. Максимова может рассматриваться как «чистый результат», в методологическом отношении представляющий значительный интерес.

______________________________________________________________________________________

Если основывать свои наблюдения над развитием творчества Н. М. Максимова на хронологических указаниях «Стихов» (в рукописях нет ни одной даты), тогда наиболее ранние стихотворения покойного поэта относятся к 1918 г. Они представляют интерес в том отношении, что, с одной стороны, примыкают к его школьному реферату «О космическом сознании», а с другой, как-то стоят в противоречии с утверждением Б. М. Эйхенбаума о том, что поэзия Н. М. Максимова развилась на почве акмеизма. Совершенно вычеркнуть из поэтического наследия «космические» стихотворения 1918–1919 гг., видеть в них нечто постороннее, не органическое, не оставившее никаких следов в дальнейшем развитии творчества Н. М. Максимова, нельзя. Уже в этих восьми напечатанных стихотворениях 1918 г. (в рукописи их больше) можно найти элементы, вошедшие прочной составной частью в его последующее творчество.

Читать дальше

![Николай Коростелев - Гнев Неба [litres]](/books/432374/nikolaj-korostelev-gnev-neba-litres-thumb.webp)