1 ...6 7 8 10 11 12 ...24 Источниками церковного права в Руси являлись византийский Номоканон (закон-правило), или «Кормчая книга», дополнявшийся русскими митрополитами, а также Уставы князей Владимира I и Ярослава I. В основу содержания Русской православной церкви была положена десятина из княжеских доходов и имения. В распоряжение духовенства поступали недвижимость, пошлины с торговых мер и весов, за осуществление правосудия. Светские власти сужали права духовенства, налагая на архиерейские дворы, монастыри и церкви общие повинности. Вокруг духовных учреждений сосредоточивалась общественная благотворительность.

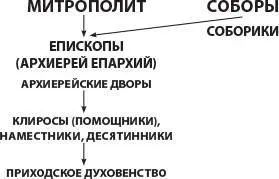

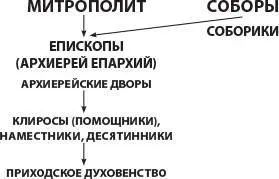

Епархиальное духовенство собиралось на малые соборы – «соборики». В управлении делами епископ опирался на штат постоянных помощников – клирос , в составе пресвитеров, диаконов и других духовных лиц, исполнявших соборные решения и поручения архиерея, церковно-административные и судебные функции. Архиерейский двор включал светских вассалов владыки. В городах, как правило, наряду с княжескими представителями размещались наместники епископов, востребованные в обширных епархиях русской митрополии. В округах епархии действовали десятинники . Хозяйством архиереев управляли тиуны.

Приложение№ 1

Наследование верховной власти в Киевской Руси (882–1132 гг.)

Приложение № 2

Система государственного управления в Киевской Руси

Приложение № 3

Великие князья владимирские в XII – первой половине XIII в.

Приложение № 4

Система органов государственной власти и управления Новгорода в XII – первой половине XIII в.

Приложение № 5

Система органов управления Русской православной церкви

Лекция 2. Государственность Улуса Джучи. Государственное управление русскими землями в период ордынского господства (вторая треть XIII – первая половина XV в.)

1. Возникновение, становление и развитие системы государственного управления, эволюция общественного и политического строя Великого Улуса (Золотой Орды)

Во второй половине XII в. этнополитические процессы в Монголии завершились созданием государства ( улуса ). Функции верховной власти и управления съезд ( курултай ) кочевой аристократии, ставший высшим органом государственной власти, вручил Чингисхану (1206–1227 гг.). Каган (каан), или хан, обеспечил единство тюрко-монгольских племен десятичным военно-территориальным делением. Крупные племенные объединения, враждебные Чингисхану, исчезли. Степная знать получила служилую организацию и превратилась в источник военно-административных кадров. Основу правовой системы государства составила Великая Яса – свод постановлений, определивший иерархию и внутреннюю субординацию элиты, закрепивший обязанности подданных в мирное и военное время, установивший контроль над общественной и личной жизнью, предписавший веротерпимость и уважение к духовному сану в интересах стабильности политического господства, учредивший систему станций (ямов) для государственных почтовой и курьерской служб.

В первой трети XIII в. завоевания кочевников привели к возникновению крупнейшей в истории континентальной державы – Великой Монгольской империи (Еке Монгол улус), простиравшейся от Южной Сибири и Северного Китая до степей Яика и Южного Кавказа, со столицей Каракорум. Государство, объединившее путем завоевания народы различных культур, в целях устойчивости было разделено на части с центром в Монголии – «Коренном юрте» (Голун улус). Улусы Джучи и Чагатая составили правое «крыло» («барунгар»), владения остальных членов правящего рода Борджигин – левое «крыло» («джунгар»). По обычаю правителям улусов выделялись владения в каждом из улусов.

Читать дальше