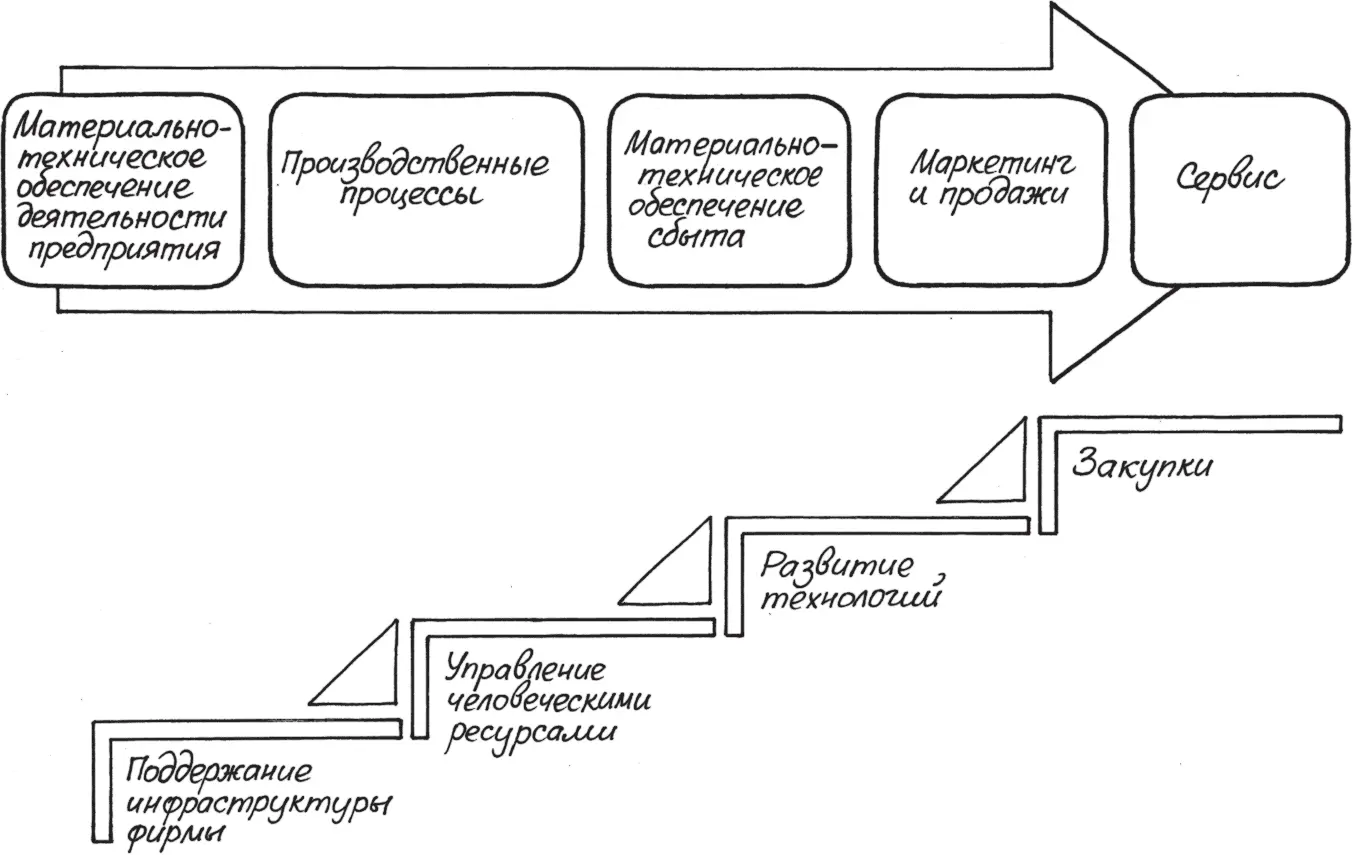

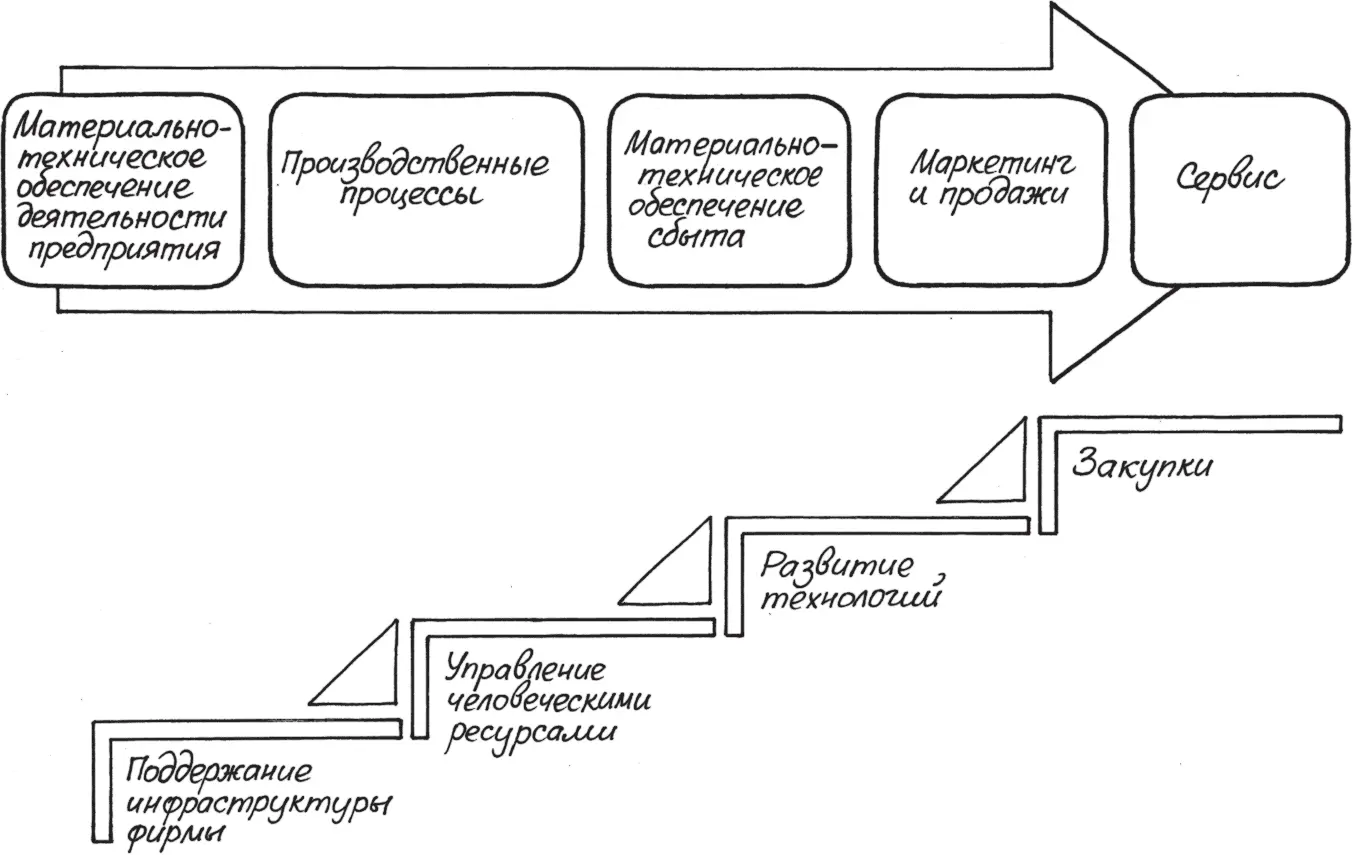

Вот пять первичных действий:

• Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия. Это закупка, получение, хранение и распределение ресурсов, необходимых для основного производства компании.

• Производственные процессы. Это преобразование «входов» в «выходы», иначе, основные процессы, создающие конечный продукт компании.

• Материально-техническое обеспечение сбыта. Это хранение продукта, доставка покупателям, обработка заказов.

• Маркетинг и продажи. Это все действия, связанные с выстраиванием маркетинга-микс.

• Сервис. Установка, ремонт, обучение, поставка компонентов и наладка.

Однако бизнес не может существовать, выполняя только основные бизнес-процессы (первичные действия). Надо управлять компанией, персоналом, заниматься исследованиями и разработками. Необходима инфраструктура, в которой проходит основной бизнес-процесс. Такую инфраструктуру обеспечивают поддерживающие действия.

Четыре вторичных (или поддерживающих) действия таковы:

• Закупки. Сюда относятся закупки, не связанные с основным бизнес-процессом, – канцелярия, офисное и/или лабораторное оборудование и т. п.

• Развитие технологии. Рыночные исследования, оптимизация производственных процессов, процедур, совершенствование продукта, НИОКР.

• Управление человеческими ресурсами. Привлечение, наем, профессиональная подготовка, обучение и развитие, мотивация.

• Поддержание инфраструктуры фирм. Построение системы управления, менеджмент, развитие компании, отношения с местными органами и сообществом.

Думаю, именно воззрения Портера породили в свое время моду на оптимизацию бизнес-процессов. Оптимизируем бизнес-процессы, и будет нам счастье и идеальная стратегия. Процессы, которые мы перечислили, – это стандартные звенья цепочки ценности (по крайней мере во времена создания концепции Портера). При этом каждый стандартный процесс можно и нужно расчленить на уникальные, свойственные данной конкретной компании действия (провести дисагрегацию, как говорит Портер). Цель дисагрегации состоит в том, чтобы выявить слабые и сильные звенья цепи (рвется там, где тонко). Знание сильных и слабых сторон цепочки поможет менеджерам в выборе одной из трех базовых стратегий, в том числе путем сравнения с цепочками ценности конкурентов. На выходе процесса должна появиться адекватная стратегия.

«Портер сделал свое дело?»

– Ну что же, Профессор, у нас стало доброй традицией анализировать управленческие модели. Покритикуем Портера? – ехидно произнес Скрябин.

– Конечно! – обрадовался Консультант. – Тем более что критика здесь не является самоцелью. Я вообще не использую слово «критика». Предпочитаю слово «анализ». В нашем случае это анализ существующих моделей, их сильных и слабых сторон с главной целью: понять возможности их применения.

Начнем с того, что сама жизнь поставила под сомнение постулаты Портера. Японские и некоторые американские компании сделали то, что Портер категорически запрещал: одновременно минимизировали издержки и осуществили дифференциацию. При этом не только выжили, но и преуспели.

Далее. Методика Портера подразумевает анализ и планирование. Планирование – это хорошо. Однако мир не будет стоять на месте, пока мы долго и нудно анализируем своих конкурентов (существующих и потенциальных), раскладываем цепочки ценности и оптимизируем их. А где в модели стратегическое мышление? Где видение? Где интуиция, где функция [C] (креатив)?

Могу высказать крамольную мысль. Есть отрасли, в которых построение стратегии вокруг идей Портера (в частности, модели пяти сил) не сработает вообще. Это отрасли, где велика доля консалтинга. Таковых становится все больше и больше, поскольку один из важных трендов сегодняшнего дня – стремление клиентов покупать решения. В консалтинге главным конкурентом является клиент. Да, да, вы не ослышались, именно клиент. Это его мы должны убедить, что предлагаемое нами решение ему необходимо. Если мы это сделаем, он купит. Я специально утрирую, но по сути это так. Повторю свою мысль еще раз: главным конкурентом в консалтинге является сам клиент.

– А что делать с моделью? – спросил Вадим.

– Изучать, знать, чувствовать! – воскликнул Консультант. – Еще раз могу повторить: основной, с моей точки зрения, ключ, который мы можем получить из воззрений Портера, – необходимость смотреть не только на существующую конкуренцию, но и на товары-заменители и смежные отрасли. Есть бизнесы, где эту модель можно применять и по сей день. Кроме того, Портер привнес ряд убедительных метафор (как с матрицей BCG, помните?). Это модель конкурентных сил, базовые стратегии, анализ цепочки ценности. Мы же все это используем! Ведь один из ключевых элементов анализа контекста (овал 1 гексагона) – это анализ конкурентов и поставщиков. Глубокое понимание концепций Портера позволяет делать этот анализ более осмысленно. Да и на этапе анализа маркетинговой среды (овал 3 гексагона) мы опять затронем тему конкуренции.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу