(И. Бунин, «Мушкет»)

Но переносить ударение на предлог нужно избирательно и осторожно. Даже в сочетании с перечисленными словами ударение на предлог переносится не всегда, а только в том случае, если существительное имеет обобщённое или переносное значение.

Надо помнить, что если в тексте речь идёт о конкретном предмете и акцент падает на существительное, то ударение никуда не уходит. Но если перед нами обобщённое понятие или образное выражение, то ударение может сбежать.

Простой пример: мы поехали на шашлыки зА город, но – мы выехали за гОрод Саратов.

Или: операция на сЕрдце (конкретный орган), но – пришёлся пО сердцу (образное выражение в значении понравиться).

Например, взять нА борт (какое-то абстрактное судно), но – подняться на бОрт корабля (не на корму, а на борт конкретного корабля).

Также перенос ударения на предлоги невозможен, если до или после существительного есть поясняющие слова.

Например, залезть нА гору – перенос возможен, но залезть на гОру Эльбрус или залезть на большую гОру – нет.

Или: сделать зА день, но – сделать за целый дЕнь, гулять пО двору, но – гулять по дворУ гостиницы, заплатить зА год, но – заплатить за гОд вперед или за гОд напряженной работы.

При этом нельзя путать со случаями, когда есть поясняющие слова, но они относятся не к существительному, а к глаголу.

Например: стал нА год старше – здесь «старше» относится к глаголу «стал», а не к существительному «год».

В случаях, когда смысловой акцент делается на существительное, перенос ударения тоже невозможен. Например: ценят за рУки, опасаюсь за гОлову, внимание на нОс, тоска по мОрю.

А вот когда перенос ударения на предлог обязателен, так это в случаях с фразеологическими оборотами. С ними все строго. Можно даже сказать, что устойчивые выражения – это главная среда обитания ударных предлогов.

Таких примеров огромное количество. Почти с каждым из вышеперечисленных существительным есть несколько фразеологизмов, в которых явно наблюдается перенос ударения на предлог. Это неудивительно, ведь во всех подобных случаях слова приобретают переносное значение.

Вот несколько примеров.

Со словом «голова»: сесть нА голову, как снег нА голову, схватиться зА голову.

Со словом «душа»: взять грех нА душу, как бог нА душу положит, зА душу берет.

Со словом «нога»: поднять или поставить нА ноги, переминаться с ноги нА ногу.

А ещё положа руку нА сердце, зуб нА зуб не попадает, сдавать с рук нА руки, идти рука Об руку, поговорить с глазу нА глаз, вешать лапшу нА уши, влюбиться пО уши, ставить нА кон, нА ночь глядя, ходить нА сторону, курам нА смех, поверить нА слово, слово зА слово, сжить сО свету, пустить пО миру, находиться нА людях, бЕз году неделя.

Могут оставаться без ударения не только имена существительные, но и числительные. Но перетянуть ударение позволяют не все числительные, а только два , три и сто . Например, зА три дня, нА два срока, пО две чашки, зА сто верст. Остальные числительные своего ударения не упустят.

Инструкция 8

Что и в каких словах лишнее?

Как не допустить появление ненужных букв и звуков

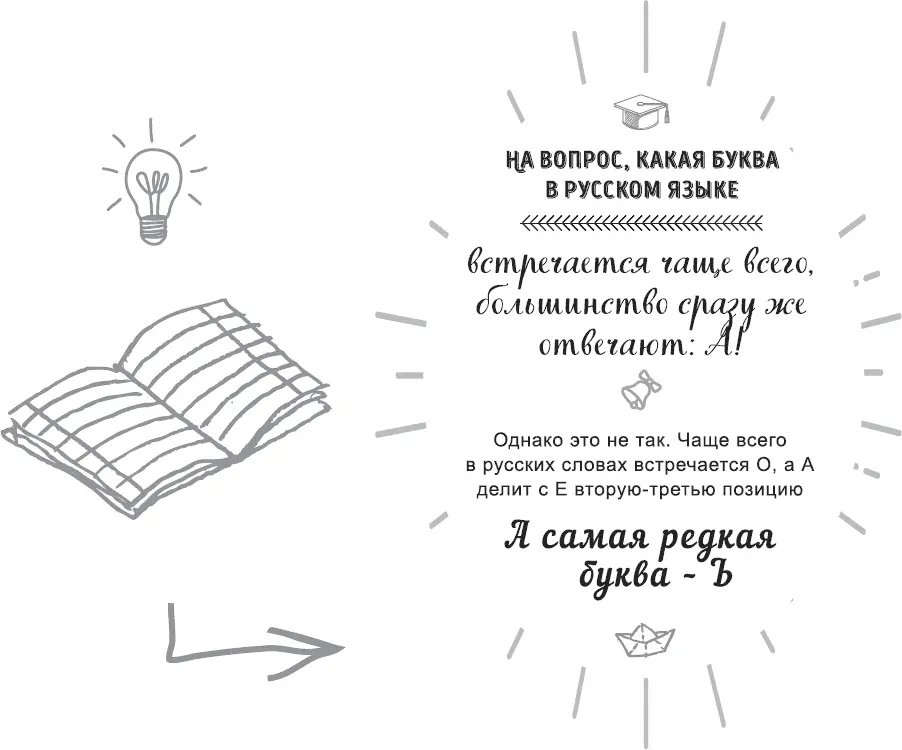

При произношении некоторых слов существует такая проблема – в них просится дополнительный звук, которого на самом деле там нет.

По большей части это касается слов иностранного происхождения, но иногда и в исконно русских словах такое случается.

Очень часто можно услышать, как инцидент превращается в инциНдент, в кафе требуют и, кстати, продают кофе эКспрессо вместо эспрессо , вместо благословения дают благословЛение, а в сердцах могут влепить поДщечину вместо пощечины .

Что самое сложное в этой теме, так это отсутствие какого-либо правила для подобных случаев. Каждое слово индивидуально, и процесс внедрения лишнего звука или буквы объясняется разными причинами, самые популярные из которых – удобство произношения и аналогия с похожими словами.

Для того чтобы быть грамотным человеком и не допускать таких ошибок, нужно знать и словообразование, и морфологию, и этимологию хотя бы по чуть-чуть.

Самым популярным лишним звуком в словах оказывается Н, именно его вставляют дополнительно чаще других.

Например, разберём слова «инцидент» и «прецедент» – у них похожая история. Здесь налицо сходство со словом «претендент», и именно оно путает и так и провоцирует вставить эту лишнюю Н. Но будем настороже: претеНдент и пишется, и произносится с двумя Н, а инцидент и прецеден т только с одной в конце, но без Н в середине.

Читать дальше

![Татьяна Гартман Речь как меч [Как говорить по-русски правильно] [litres] обложка книги](/books/407373/tatyana-gartman-rech-kak-mech-kak-govorit-po-cover.webp)

![Татьяна Гартман - Слово не воробей [Разбираем ошибки устной речи]](/books/389583/tatyana-gartman-slovo-ne-vorobej-razbiraem-oshibki-thumb.webp)

![Татьяна Мужицкая - Теория невероятности. Как мечтать, чтобы сбывалось, как планировать, чтобы достигалось [litres]](/books/413992/tatyana-muzhickaya-teoriya-neveroyatnosti-kak-mechtat-thumb.webp)