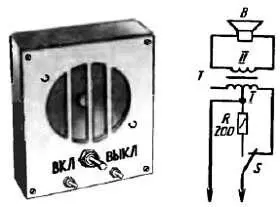

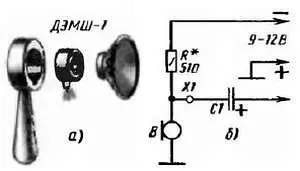

Для радиофикации палаток лучше всего подойдут громкоговорители с головками 0.1ГД-6, 0.1ГД-9. Роль переходных трансформаторов могут выполнить малогабаритные выходные трансформаторы, предназначенные для работы в двухтактных выходных каскадах транзисторных приемников. Схема и возможная конструкция такого громкоговорителя-радиоточки показаны на рис. 194. Трансформатор подключают к трансляционной линии любой половиной его первичной обмотки. Вторичная (понижающая) обмотка соединена со звуковой катушкой головки громкоговорителя.

Рис. 194. Схема и конструкция громкоговорителя-радиоточки

Но трансформатор радиоточки может быть и самодельным. Чтобы трансформатор был малогабаритным, его магнитопровод надо собрать из пермаллоевых пластин Ш-6, толщина набора 6 мм. Первичная обмотка трансформатора с таким магнитопроводом должна содержать 450 витков провода ПЭВ-1 0,1, вторичная 80 витков провода ПЭВ-1 0,23.

Переключатель S (тумблер) служит для включения и выключения радиоточки. Когда радиоточка выключена, вместо нее к линии подключается ее эквивалент резистор R сопротивлением 200 Ом. Это сделано для того, чтобы общая нагрузка усилителя оставалась всегда примерно одинаковой, независимо от числа включенных и выключенных радиоточек.

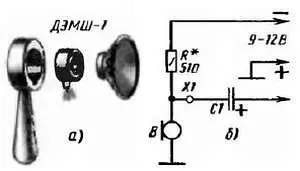

Динамические головки вместе с переходными трансформаторами, переключателями и резисторами можно смонтировать в футлярах из фанеры, оргалита или плотного толстого карт она. Поверхности стенок футляров полезно покрыть 2–3 раза олифой или масляным лаком — для защиты от влаги. Выполнять функцию микрофона может одна из радиоточек. Но значительно лучше будет работать телефонный капсюль ДЭМШ-1, подключенный ко входу усилителя всей обмоткой (средний вывод остается свободным). Держатель капсюля надо выточить или вырезать из сухого дерева и приделать к нему ручку (рис. 195, а ). Капсюль должен плотно входить в отверстие держателя. Его выходными зажимами могут служить винты с гайками. Рупор, без которого эффективность капсюля снижается, надо склеить из плотного картона, просушить, а затем пропитать масляным лаком или клеем БФ-2. Его кольцо должно плотно входить в отверстие капсюльного держателя.

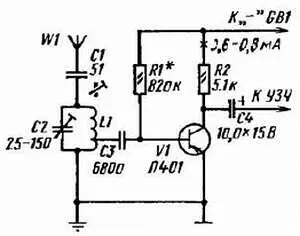

Рис. 195. Микрофон радиоузла на базе капсюля ДЭМШ-1( а) и схема включения угольного микрофона ( б)

Можно также использовать угольный микрофон, например капсюль МК-10 или МК-59, включив его по схеме, показанной на рис. 195, б . Здесь резистор R является ограничителем тока и одновременно нагрузкой капсюля. Напряжение звуковой частоты через зажим X1 и конденсатор C1 подается на базу транзистора V1 усилителя. Для питания такого микрофона используется батарея усилителя. Сопротивление ограничительного резистора надо подобрать опытным путем, добиваясь неискаженного звуковоспроизведения.

Налаживание усилителя радиоузла ничем не отличается от налаживания подобных ему транзисторных усилителей с двухтактным выходным каскадом. Тембр звука регулируют переменным резистором R1C1. При желании сильнее подчеркнуть низшие звуковые частоты, емкость конденсатора С8 следует увеличить до 4700–6800 пФ.

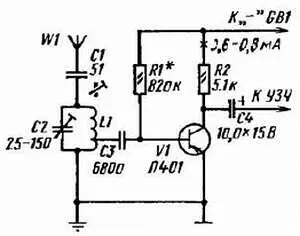

Для приема и трансляции программ радиовещательных станций можно использовать любой транзисторный приемник, подключая его выход ко входу усилителя радиоузла. Но для этой цели можно смонтировать простую однотранзисторную приставку, например по схеме на рис. 196.

Рис. 196. Радиоприемная приставка

Здесь катушка L1 и подстроечный конденсатор С2 вместе с антенным устройством образуют колебательный контур, настроенный на местную радиостанцию. Катушка включена как автотрансформатор. Ее нижняя (по схеме) секция, содержащая примерно десятую часть витков, является катушкой связи. Создающееся на ней напряжение радиочастотного сигнала через конденсатор С3 поступает на базу транзистора, работающего в режиме детектирования и усиления колебаний звуковой частоты. Через конденсатор С4 и переключатель S1 усилителя, который теперь должен быть трехпозиционным, сигнал звуковой частоты подается на вход второго каскада усилителя радиоузла

Читать дальше

![Виктор Борисов Юный радиолюбитель [7-изд] обложка книги](/books/68136/viktor-borisov-yunyj-radiolyubitel-7-izd-cover.webp)

![Виктор Суворов - Выбор [Новое издание, дополненное и переработанное]](/books/104262/viktor-suvorov-vybor-novoe-izdanie-dopolnennoe-i-thumb.webp)

![Виктор Суворов - Контроль [Новое издание, дополненное и переработанное]](/books/116207/viktor-suvorov-kontrol-novoe-izdanie-dopolnenno-thumb.webp)

![Виктория Борисова - Буду с тобой самым нежным! [СИ]](/books/147200/viktoriya-borisova-budu-s-toboj-samym-nezhnym-si-thumb.webp)

![Виктор Суворов - Аквариум [Новое издание, исправленное и переработанное]](/books/405026/viktor-suvorov-akvarium-novoe-izdanie-ispravlenn-thumb.webp)