Если усилитель вообще плохо пропускает низшие частоты, могут наблюдаться на экране осциллографа узкие пики на месте фронта и спада импульсов, как это было при сильном дифференцировании.

Но более полная картина состояния усилителя получается при подаче на его вход импульсов частотой 2000 Гц. Считается, что фронт и спад отражают прохождение высших частот звукового диапазона, а вершина— низших.

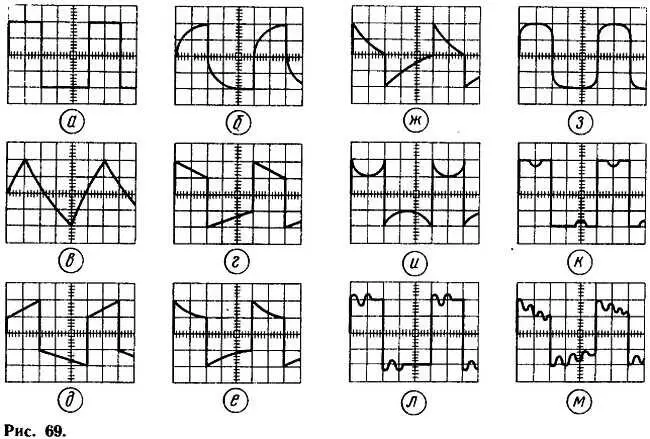

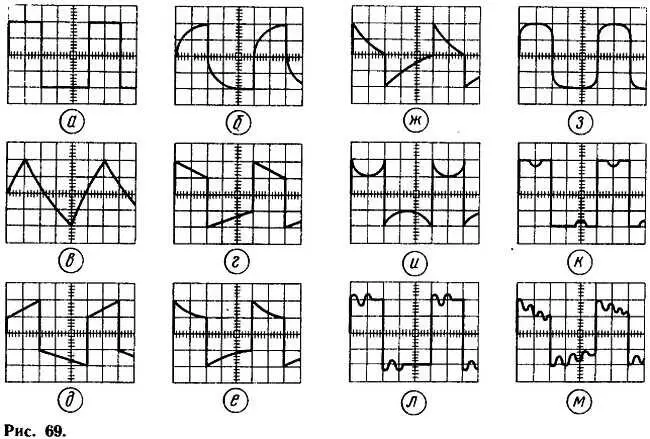

Если в усилителе все в порядке и он равномерно пропускает сигнал в широкой полосе частот, то выходной импульс (сигнал на эквиваленте нагрузки) будет соответствовать по форме входному (рис. 69, а ). В случае «завала» фронта и спада (рис. 69, б ) можно считать, что на высших частотах уменьшилось усиление.

Еще большее снижение усиления на этих частотах зафиксирует изображение, приведенное на рис. 69, в .

Возможны и многие другие варианты: падение усиления на низших частотах (рис. 69, г ), некоторое повышение усиления на низших частотах (рис. 69, д ), падение усиления на низших и средних (провал в вершине) частотах (рис 69, е ), мала постоянная времени межкаскадных связей (рис. 69, ж) — обычно мала емкость переходных конденсаторов, подъем усиления на низших (рис. 69, з ) или высших (рис. 69, и ) частотах, снижение усиления в каком-то узком диапазоне (рис. 69, к ).

А вот два примера изображения выходного импульса (рис. 69, л, м ), когда в усилителе есть резонирующие цепи.

Практически большинство этих изображений вам удастся наблюдать при изменении положений ручек регулировки тембра по низшим и высшим частотам. Одновременно с просмотром изображений неплохо было бы снимать амплитудно-частотную характеристику усилителя и сравнивать ее с «показаниями» импульсов.

И еще об одном примере применения прямоугольных импульсов — для настройки широкополосных делителей напряжения. Такой делитель, например, стоит в нашем осциллографе, он может быть в вольтметре или милливольтметре переменного тока. Поскольку полоса частот намеряемых сигналов может быть весьма широкой (от единиц до миллионов герц), делитель должен эти сигналы пропускать с одинаковым ослаблением. Иначе неизбежны ошибки в измерении.

Можно, конечно, проконтролировать работу делителя снятием его амплитудно-частотной характеристики, которая подскажет, в какую сторону следует изменить номинал того или иного элемента. Но дело это значительно более трудоемкое по сравнению с методом анализа прямоугольными импульсами.

Взгляните на рис. 70, а — на нем приведена схема широкополосного компенсированного делителя напряжения. Если на низших частотах можно было бы обойтись только резисторами, сопротивления которых определяют коэффициент передачи (или коэффициент деления) делителя, то на высших частотах, помимо резисторов, в работе делителя участвуют конденсаторы в виде емкости монтажа, входной емкости, емкости соединительных проводников. Поэтому коэффициент передачи делителя на этих частотах может измениться значительно.

Чтобы этого не произошло, в делителе используют конденсаторы, шунтирующие резисторы и позволяющие компенсировать возможное изменение коэффициента передачи на высших частотах. Причем конденсатором С2 может быть емкость монтажа, достигающая иногда десятков пикофарад. Резистором же R2 может быть входное сопротивление устройства (осциллограф или вольтметр).

Компенсированным делитель станет в том случае, если будет обеспечено вполне определенное соотношение сопротивлений и емкостей делителя, а значит, будет равномерным коэффициент передачи делителя независимо от частоты входного сигнала. К примеру, если применен делитель на 2, то должно соблюдаться условие R1∙ С1= R2∙ С2.

При других соотношениях нарушится равномерность передачи сигнала разной частоты.

Принцип проверки компенсированного делителя с помощью прямоугольных импульсов аналогичен принципу проверки усилителя — подавая сигнал частотой 2000 Гц на вход делителя, наблюдают форму его на выходе. Если делитель скомпенсирован, форма (но, конечно, не амплитуда) сигналов будет одинаковой. В противном случае окажутся «заваленными» фронт и спад либо искажена вершина — свидетельства неравномерного пропускания делителем сигналов разных частот.

Если, к примеру, изображение сигнала будет таким, как показано на рис. 70, б , значит на высших частотах коэффициент передачи делителя падает из-за большого сопротивления на этих частотах цепочки R1C1. Следует увеличить емкость конденсатора С1. В случае появления искажений импульсов, показанных на рис. 70, в , придется; наоборот, уменьшить емкость конденсатора С1.

Читать дальше