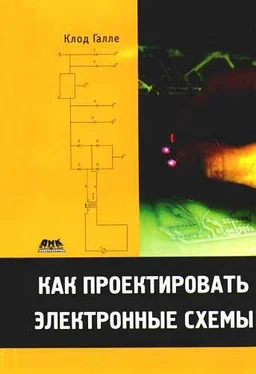

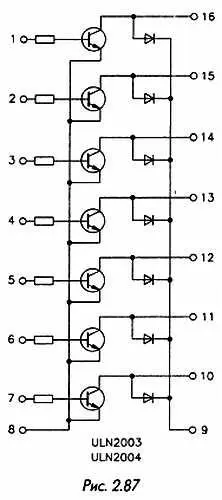

Наиболее распространенные микросхемы содержат по 7 транзисторов, включенных по схеме с общим эмиттером (рис. 2.87).

К каждому из транзисторов подключены защитный диод и резистор в цепи базы, позволяющий осуществлять непосредственное управление транзисторным ключом как в ТТЛ схемах (напряжение сигнала 5 В), так и в КМОП схемах (напряжение сигнала 3-18 В).

Расположение выводов микросхемы непривычно, однако в нем есть своя логика: входы (базы) и выходы (коллекторы) расположены друг против друга на противоположных сторонах корпуса. Общая точка (объединяющая все эмиттеры) находится на выводе 8 , как в DIP16, точка присоединения всех диодных катодов — на выводе 9 .

Последний вывод остается свободным, если диоды не используются (например, при управлении светодиодами). К популярным микросхемам семитранзисторных матриц относятся ULN2003 (ТТЛ) и ULN2004 (КМОП), примеры восьми транзисторных матриц — ULN2803 и ULN2804.

ПРИМЕНЕНИЕ СИМИСТОРОВ

В 80-е годы симистор являлся одним из самых популярных электронных компонентов. На его основе были созданы удобные и эффективные регуляторы света и другие модные устройства, построенные по аналогичному принципу. Симистор популярен и сегодня, однако его управление все чаще выполняется с помощью специализированных схем, которые не только осуществляют регулирование, но и уменьшают вредное воздействие мощных импульсных схем на характеристики электрической сети.

Симистор является мощным компонентом, способным коммутировать высокие токи при питании переменным напряжением (не обязательно равным 220 В) с помощью относительно простой процедуры включения. Управляющий импульс калиброванной амплитуды и длительности переводит симистор в проводящее состояние, которое сохраняется до момента перехода синусоидального напряжения питания через нулевое значение. Таким образом, выключение симистора осуществляется автоматически в конце каждого полупериода при условии окончания к этому моменту управляющего импульса. Запуск симистора может быть легко осуществлен и при помощи постоянного напряжения, но на практике этот способ применяется редко. Эффективные устройства импульсного управления легко построить без обращения к специализированным компонентам.

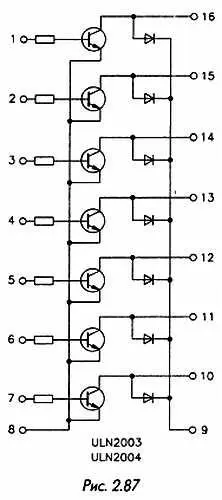

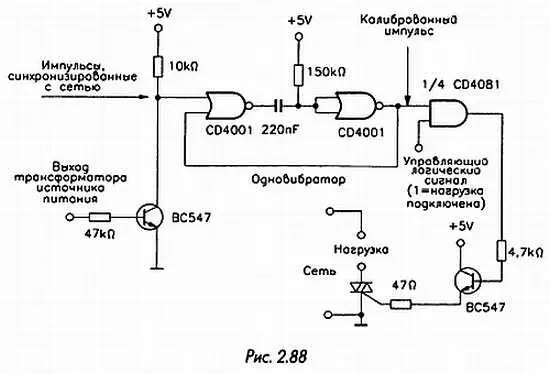

На рис. 2.88 представлен пример импульсного управляющего устройства, обеспечивающего подключение нагрузки к сети и ее отключение под управлением внешнего логического сигнала. С целью ослабления помех запуск производится в момент перехода напряжения сети через нулевое значение. Такой режим благоприятен и для нагрузки, например для лампочки, поскольку может значительно удлинить срок ее службы.

Одновибратор на двух логических вентилях обеспечивает на выходе калиброванный импульс, синхронизированный с напряжением сети. Этот импульс поступает на симистор через транзисторный ключ, если внешний управляющий сигнал имеет значение логической единицы.

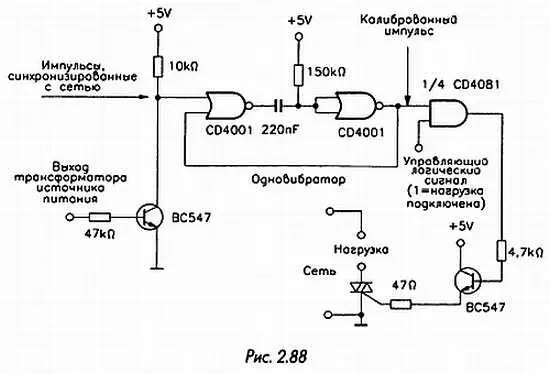

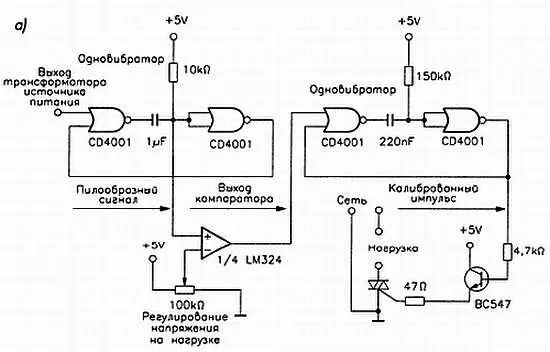

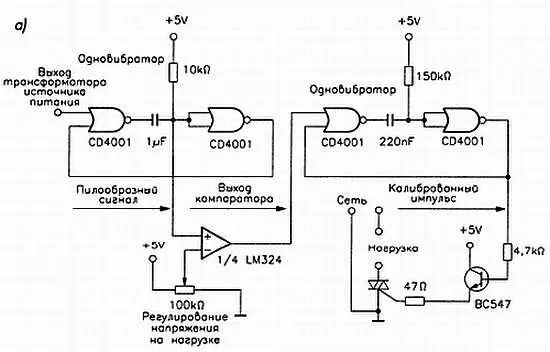

При помощи схемы, показанной на рис. 2.89 а , можно изменять среднее напряжение на нагрузке в диапазоне практически от нуля до максимального значения. Здесь, как и в предыдущем случае, используется одновибратор, синхронизированный с напряжением сети. Этот каскад служит источником пилообразного напряжения, период которого равен половине периода сетевого напряжения. Оно подается на вход операционного усилителя и сравнивается с регулируемым опорным напряжением, снимаемым с потенциометра.

В момент пересечения пилообразным напряжением опорного уровня на выходе операционного усилителя, который выполняет функцию компаратора, возникает положительный перепад. Он эквивалентен сигналу логической единицы, который в зависимости от уровня опорного сигнала располагается между началом и концом полупериода сетевого напряжения. По этому сигналу запускается второй одновибратор. На его выходе формируется калиброванный импульс, который проходит через транзисторный ключ и открывает симистор. Таким образом, напряжение сети подключается к нагрузке на часть полупериода, длительность которой регулируется потенциометром (рис. 2.89 б ).

Читать дальше