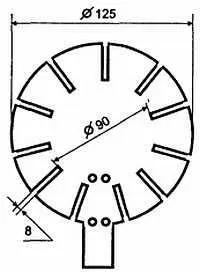

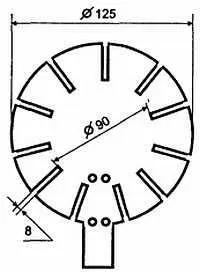

Рис. 10.23. Каркас рамочной антенны с «корзиночной» обмоткой для СВ

Указанная на рис. 10.23 конструкция представляет собой каркас с одиннадцатью прорезями из листа органического листа толщиной 4 мм. Края прорезей следует скруглить острым ножом или надфилем, чтобы не повредить провод при намотке. Центральную часть каркаса можно вырезать и удалить. Обмотка содержит 37 витков провода ЛЭШО 21x0,07, выводы закрепляют в специально просверленных отверстиях каркаса или припаивают к закрепленным на каркасе лепесткам. Нижний выступ каркаса нужен для крепления всей антенны.

Добротность РА (как колебательного контура) с «корзиночной» обмоткой достаточно высока, достигая значения 280 на частоте 1600 кГц, и увеличивается с частотой. Это обеспечило полосу пропускания контура антенны не шире 6 кГц во всем СВ-диапазоне.

Напряжение, наводимое полем центральных радиостанций на выводах контура магнитной антенны, составило от 15 до 300 мВ в условиях Москвы, на девятом этаже панельного дома.

10.8.2. Необычное использование осветительной сети[31]

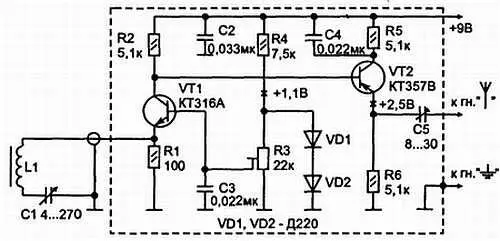

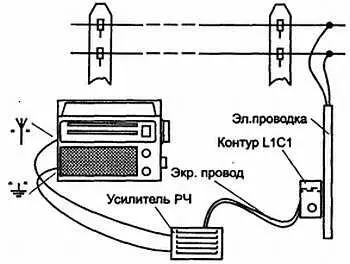

Если использовать приставку, схема которой приведена на рис. 10.24, то для улучшения качества радиоприема можно использовать сетевую проводку. Приставка представляет собой двухканальный апериодический усилитель радиочастоты, ко входу которого гибким экранированным кабелем длиной до 1,5 м подключен последовательный колебательный контур L1C1. Сам контур располагают рядом с электрической проводкой. Благодаря применению последовательного контура и низкому входному сопротивлению первого каскада усилителя радиочастоты, собранного по схеме с общей базой, потери сигнала в кабеле минимальны.

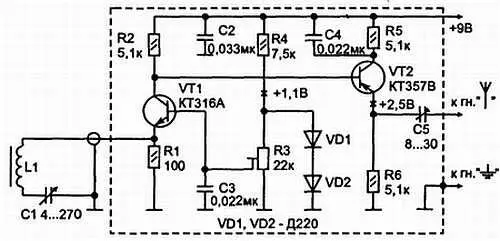

Рис. 10.24. Схема усилителя для антенны СВ и ДВ

Режимы работы обоих каскадов усилителя радиочастоты по току практически не зависят от напряжения питания благодаря стабилизатору напряжения на диодах VD1, VD2 и резисторе R4. Нужные режимы транзисторов VT1,VT2 устанавливают резистором R3.

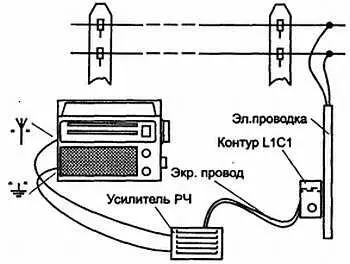

Сигнал с выхода апериодического усилителя через конденсатор С5 подается на вход внешней антенны радиоприемника. Длина проводов, соединяющих этот вход с выходом приставки, не должна превышать 20 см (рис. 10.25), поэтому усилитель радиочастоты следует разместить рядом с радиоприемником.

Рис. 10.25. Использование осветительной сети в качестве антенны ДВ и СВ

При монтаже приставки использованы постоянные резисторы MЛT—0,125 (можно и МЛТ—0,25), подстроечный резистор — СПЗ-38 в. Конденсаторы С2-С4 — КМ-5 (К10У-5 или К10-7в), С5 — КПК-МН или КПК-МП. Конденсатор переменной емкости — от любого переносного приемника с максимальной емкостью не менее 270 пФ. Транзистор КТ316А можно заменить КТ316 и КТ339, а КТ357В-КТ357 и КТ361 с любыми буквенными индексами. Вместо диодов Д220 подойдут диоды Д223 и КД221 также с любыми буквенными индексами.

Функции катушки LI выполняет магнитная антенна от радиоприемника «Селга-309». В средневолновом диапазоне используется секция 1–2, а в длинноволновом — последовательное включение секций 1–2 и 3–4.

Если приобрести указанную антенну не удалось, то катушку L1 можно намотать на ферритовом стержне от магнитной антенны любого радиоприемника диаметром 8 и длиной 65 мм (более длинный стержень следует укоротить). Катушку наматывают проводом ПЭТВЛ-1 0,1 на пластмассовом секционном каркасе. Обмотку длинноволнового диапазона размещают в восьми секциях по 35 витков в каждой, а средневолнового — в шести секциях по 17 витков в каждой.

Плату усилителя радиочастоты (рис. 10.26) размещают в металлическом корпусе, электрически связанном с минусовой шиной источника питания. Колебательный контур следует поместить в небольшой пластмассовый футляр. Важно, чтобы катушка была как можно ближе к той его стенке, которая прикладывается к электропроводке. Приставка может питаться как от автономного источника, так и от источника питания приемника. В последнем случае параллельно конденсатору С2 следует подключить оксидный конденсатор емкостью не менее 50 мкФ. Напряжение питания подается на усилитель радиочастоты приставки через развязывающий резистор сопротивлением 300 Ом, оно может находиться в пределах 7…9 В. Потребляемый ток не превышает 2,5 мА.

Читать дальше