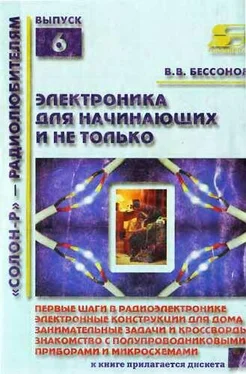

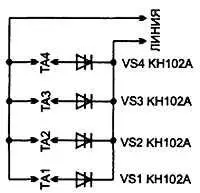

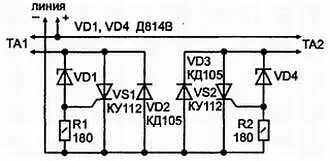

Рис. 9.5. Схема телефонного блокиратора

Как видно из схемы, устройство состоит из двух аналогов динисторов. Каждый собран из тринистора, стабилитрона, резистора и диода. При лежащих на рычагах трубках напряжение на линии равно 60 В, а при снятой трубке — 5…20 В (в зависимости от типа АТС и телефонного аппарата и расстояния до АТС). На этой разнице и построена работа устройства.

К примеру, когда абонент, № 1 снимает трубку, к аналогу тринистора VS1 прикладывается напряжение 60 В, он пробивается, и ТА1 подключается к линии. Если после этого абонент № 2 снимет трубку, к тринистору VS2 оказывается приложенным остаточное напряжение линии 6…20 В, недостаточное для пробоя тринистора, и аналог остается запертым. ТА2 будет отключен от линии до тех пор, пока абонент № 1 не положит трубку на рычаг.

Для надежной работы важно, чтобы остаточное напряжение на линии было на 20…25 % ниже напряжения пробоя стабилитронов, однако при напряжении больше 28…35 В начинаются сбои при наборе номера АМТС, т. к. аппаратура АТС такие перебои расценивает как «ОТБОЙ». Таким образом, рабочая зона стабилитронов лежит в диапазоне 10…25 В для отечественных и 15…25 В — для импортных аппаратов.

Схема устройства такова, что даже при выходе его из строя не нарушается работа связи, т. к. сопротивление между контактами «+» и «—» равно только сопротивлению аппарата при положенной на рычаг трубке.

В квазиблокираторе применены диоды КД105, тринисторы КУ112 и стабилитроны Д814В1 как наиболее доступные. Возможно применение других деталей, диодов и тринисторов с допустимым напряжением 100 В и током 0,1 А и стабилитронов с рабочим напряжением стабилизации 15…20 В.

Прежде всего надо по очереди подключить к линии аппараты 1 и 2 и измерить остаточное напряжение на линии в каждом случае. После этого — в аналог № 1 установить стабилитрон или цепочку стабилитронов с напряжением, на 20 % превышающим остаточное напряжение при подключенном ТА2, а в аналог № 2 — с напряжением, на 20 % превышающим остаточное при работающем ТА1, учитывая, что при подключении аппаратов, соответствующих ГОСТу, остаточное напряжение равно 8…10 В. При использовании таких телефонов можно в оба аналога установить цепочку из двух Д814В, пробивающихся при 18 В. При этом отпадает необходимость наладки.

Устройство хорошо сопрягается с блокиратором или ДРП (рис. 9.6 и 9.7), при этом оно предпочтительнее релейных схем, т. к. вносит меньшее затухание, чем и без того увеличенное блокиратором.

Устройство испытано с несколькими телефонами и показало хорошие результаты.

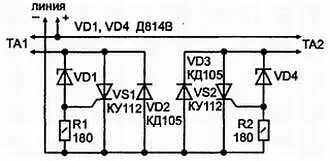

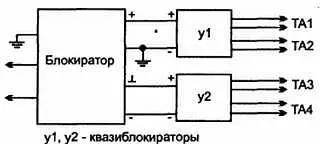

Рис. 9.6. Схема сопряжения квазиблокиратора с блокиратором

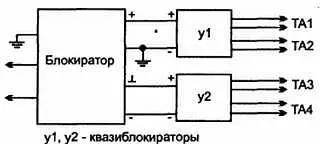

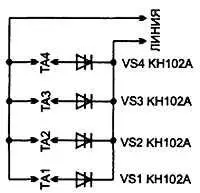

Рис. 9.7. Схема сопряжения квазиблокиратора с ДРП

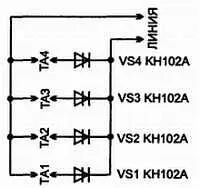

9.3.4. Блокировка на динисторах[26]

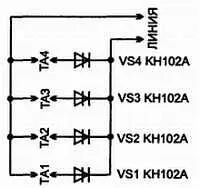

Если в одну цепь с каждым из параллельных телефонных аппаратов включить по динистору КН102А, то можно навсегда избавиться от их «подзванивания» при наборе номера. Подобное включение позволяет в момент, когда снята трубка одного из аппаратов, заблокировать работу остальных ТА.

Принцип действия схемы, представленной на рис. 9.8, прост. При поднятии телефонной трубки напряжение линии 60 вольт пробивает динистор в цепи задействованного аппарата и оно падает до 12 вольт, чего явно не хватает для пробоя динисторов в цепи параллельных аппаратов. Последние оказываются практически отключенными от линии до тех пор, пока первый из снявших трубку не положит ее на рычаги.

Рис. 9.8. Схема простого блокиратора на динисторах

9.3.5. Электронная телефонная трубка[26]

Практически любой телефонный аппарат состоит из трех основных узлов: разговорного, вызывного (звонок) и наборного. Разговорный узел традиционных телефонных аппаратов собирается по схеме с трансформатором, который выполняет несколько функций, в том числе и функцию подавления так называемого местного эффекта. Дело в том, что сигнал от «своего» (местного) микрофона звучит значительно громче по сравнению с сигналом от дальнего микрофона абонента.

Читать дальше